○黔东南州融媒体中心记者 刘 军 整理

历史长河奔腾不息,总在转折处激越动人心魄的波澜。

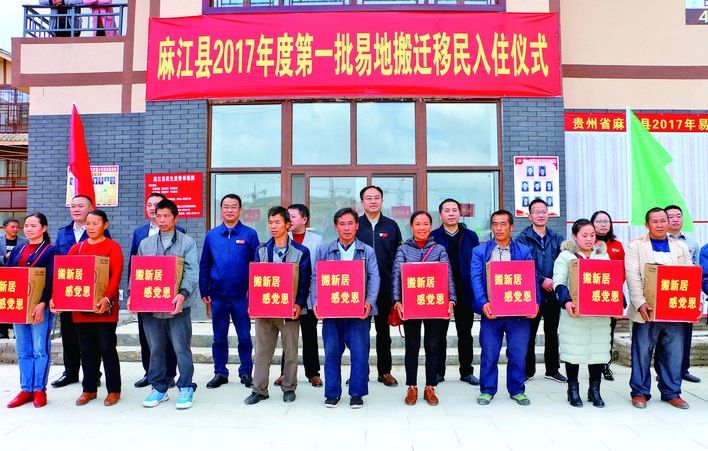

2015年11月,习近平总书记提出“易地搬迁脱贫一批”的重要部署,向全国发出易地扶贫搬迁动员令。此时,黔东南州启动新一轮易地扶贫搬迁,打响了脱贫攻坚“当头炮”,切实加强对易地扶贫搬迁工作的领导,坚持问题导向、需求导向、政策导向,细化措施、精准调度、强化督导,积极创新体制机制,扎实有效推进易地扶贫搬迁各项工作。

回看足迹重力处,万人齐踏涌心头。经过五年的戮力齐心,黔东南易地扶贫搬迁工作取得了瞩目的成果,帮助30余万搬迁群众实现“一步跨千年、同步奔小康”的脱贫梦!

“十三五”期间,全州共建成安置房屋7.53万套,完成505个村(组)整体搬迁,全州70661户308103人告别穷乡僻壤,住上城市新居。

如今在易地扶贫搬迁工程安置点,庭院错落有致,配套建设的广场、健身器材多种多样……贫困人口搬得出、稳得住、实现了安居乐业,一幅幅脱贫致富奔小康的画卷正在黔东南大地徐徐展开。

——基本公共服务体系逐步完善。新建、改扩建安置点学校26所,建成卫生室58个,建成社区综合服务中心72个,实现移民群众 “一出门”就能上学、就医,推动基本公共服务均等化和标准化建设。

——培训和就业服务体系稳步推进。累计培训劳动力66033人,实现就业68614户144206人,户就业落实率100%,人就业落实率88.17%,基本实现有劳动力家庭“一户一人”以上就业。引进扶贫车间86家,安置规模3000人以上的安置点基本实现扶贫车间全覆盖;扶持搬迁群众创办了一批小微企业,全州自主创业达2622人;全面提升劳务输出组织化程度,全州搬迁群众外出务工达77019人。

——文化服务体系同步跟进。注重民族文化的搬迁,在房屋建设上体现苗侗民族特色,在日常生活上融入民族文化气息,完善移民安置点文化服务设施建设,丰富社区公益活动,切实增强搬迁群众归属感和认同感。全州累计开展感恩教育1317场次,组织社区演出327场次,发展民族传统手工艺产业25项,建有文化志愿队伍48支。

——社区综合治理体系基础夯实。坚持以人民为中心,聚焦公共教育、医疗卫生、社会保障、社区服务“四大要素”,大力推动公共设施、公共服务、公共财政进社区,着力提升管理服务水平,让搬迁群众安居乐业。全州59个安置点划设为73个管理单元进行管理,完成选配社区服务干部629人。

——基层党建体系不断巩固。我州以提升易地扶贫搬迁安置点基层党组织组织力为重点,充分发挥党组织的领导核心作用,推动易地扶贫搬迁安置点基层党建体系建设全程过硬、全域提升、全面提质。全州59个安置点已成立党(工)委27个、党总支10个、党支部126个,让4830名搬迁党员有了“家”,实现“易地扶贫安置点设置在哪里,党的工作和党组织就覆盖到哪里”。

在这份的“答卷”背后,凝聚着全州广大干部的智慧与汗水。

在这一组组数据的背后,是易地扶贫搬迁的黔东南精神,“易”出了“黔东南风景”,“扶”出了黔东南希望,“搬”出了黔东南特色。