○ 龙柳仙 黔东南州融媒体中心记者 龙 文 杨求良

2014年以来,锦屏县坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,始终牢记最严“军令”,紧盯抓牢贫困村和贫困人口,全县动员,全民参与,以最大的决心,最严的要求,最硬的措施,上下同心,众志成城,始终聚焦“一达标两不愁三保障”,持续打好“四场硬仗”,认真抓好“三落实”“三精准”“三保障”,经过6年多的努力,2019年实现整县出列,2020年按照“四个不摘”要求,克服疫情、洪涝灾害等困难,抓好脱贫成效的巩固提升,到2020年10月底,实现了贫困人口全面清零。

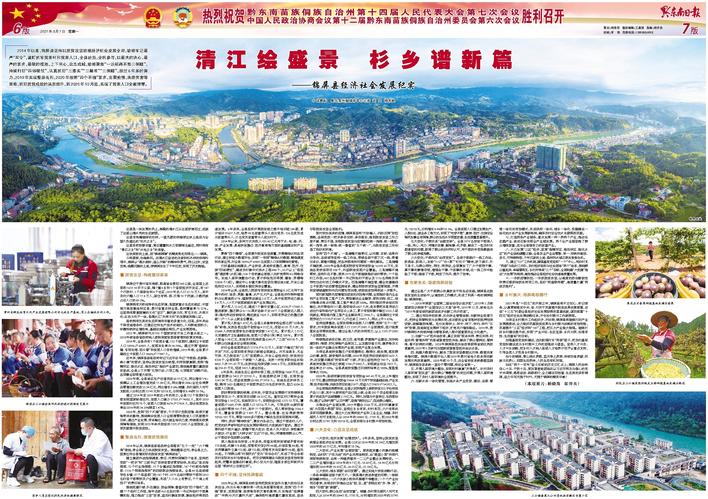

这里是一块发展的热土,奔腾的清水江从这里穿境而过,成就了这里山清水秀的生态家园。

这里有浩瀚幽深的杉林,一望无涯的林海使这块土地成为全国久负盛名的“杉木之乡”。

这里自然资源丰富,青石藏量和水力资源闻名遐迩,同时拥有“青石之乡”和“水电之乡”的美誉。

这块美丽的土地,因“锦绣屏障”的精美绝伦而得名——锦屏。

斗转星移,沧海桑田。在清水江奋进的足音和杉木林的低鸣吟唱中,锦屏以“遇水架桥,逢山开路”的精神和勇气,爬山过坎,攻坚克难,唤醒沉睡的土地,使锦屏发生了千年巨变,实现了历史跨越。

■ 脱贫攻坚:构建靓丽家园

锦屏位于贵州省东南部,距离省会贵阳340公里,全县国土总面积1619.14平方公里,辖7镇8乡和1个省级经济开发区,有187个行政村、1个居委会和4个社区,2019年总人口23.76万人,其中农村户籍人口17.8万人,居住有侗、苗、汉等19个民族,少数民族占总人口的89.3%。

锦屏拥有天然纯净的生态环境,是国家重点生态功能区、中国南方典型集体林区县、贵州省重点林业县,森林覆盖率72.12%。这里拥有厚重斑斓的文化“宝贝”,集民族文化、军屯文化、木商文化、红色文化于一体,是清水江“木商文化”的发源地和核心区。

虽然拥有优美的生态环境和丰富的多重文化,但是,多年来由于深受地理条件、交通区位和生产技术的制约,人均耕地面积少,依靠传统林业增收难,基础设施建设滞后,产业发展困难。

2012年,锦屏被列为592个国家扶贫开发工作重点县之一。2018年被省委省政府纳入参照深度贫困县管理和政策支持县。

2014年,全县共有5个贫困乡镇、112个贫困村,建档立卡贫困人口18996户69801人,贫困发生率为34.29%。通过开展“查缺补漏、专项治理、回头看”和贫困人口自然增减,2019年底,全县累计建档立卡贫困人口18696户77887人。

近年来,锦屏县委县政府牢记习近平总书记“守底线、走新路、奔小康”的要求,坚持以脱贫攻坚为统揽,利用资源禀赋,按照“做精坝区、做优水区、做活林区”做好产业谋划,围绕高质量打赢脱贫攻坚战,全县上下开展“五项行动、六项工程、七项落实”战略行动,各项事业取得重大成效。

2020年底,全县地区生产总值完成60.55亿元,同比增长5%;规模以上工业增加值完成11.04亿元,同比增长20%;全社会消费品零售总额完成23.24亿元,同比增长0.6%;城镇、农村居民人均可支配收入分别达到33745元和10318元,分别增长8.4%和10.1%。

通过2014年至2019年底近6年的努力,全县112个贫困村全部实现国家标准出列,贫困人口减少17501户74902人,其中2019年贫困村出列70个,贫困人口脱贫4674户17434人,综合贫困发生率由2014年的34.29%降至1.47%。

2020年,按照“四个不摘”要求,千方百计克服疫情、洪涝灾害等带来的影响,围绕剩余贫困人口全面清零和脱贫人口巩固提升目标,通过产业发展、劳务输出、加大就业培训力度、持续落实政策保障等措施,实现2019年尚未脱贫的1195户2985人全面脱贫,全面巩固提升脱贫成效。

■ 整县出列:探索脱贫路径

2014年以来,锦屏县委县政府全面落实“五个一批” “六个精准”措施,举全县之力决战脱贫攻坚。围绕整县出列,举全县之力,探索出符合县情实际的脱贫攻坚“锦屏战法”。

建立集团作战指挥调度、责任、问责和保障四个体系,坚持把党政“一把手”和“三级书记”抓扶贫要求贯穿始终,形成以“县总指挥部、12个行业指挥部、15个乡镇战区指挥部、187个村前沿指挥部、1116个网格指挥所”的四级联动指挥体系。全县49名县级领导包乡镇、97个县直部门包187个村、3979名结对帮扶干部和2813名村组干部帮扶农户全覆盖,形成“人人头上有责任,个个肩上有担子”的责任体系。

围绕党建引领、队伍建设、资金保障、督查问效“四个强化”,组建77个驻村工作组,每年选派461名驻村第一书记和驻村干部真蹲实驻,强力推进“三变”改革,盘活村集体资源,集体经济得到迅速发展。6年多来,全县组织开展脱贫能力提升培训班184期,累计培训95637人次,培养98名致富带头人成为党员、126名党员成为致富带头人、35名党员致富带头人成为村干。

2014年以来,多种方式共投入101.42亿元用于水、电、路、讯、房、产业发展、易地扶贫搬迁、医疗教育等方面的基础建设和产业发展。

聚焦“四个精准”,全面提升脱贫攻坚质量,开展精准识别各项行动,建立扶贫大数据平台,实现“一张网”精准比对数据、精准调度和共享应用,对全县18996户69801名贫困人口实现精细化管理。

打好基础设施建设,产业扶贫,易地扶贫搬迁,教育、医疗、住房“四场硬仗”,建成农村集中式供水工程440个,30户以上“组组通”通沥青(水泥)路,534个自然寨全部接入光纤宽带和4G网络信号。实施人居环境整治行动,累计拆除危旧旱厕、圈舍、茅棚等12898个(间)。建设中心乡镇无害化垃圾处理设施8座,开发公益性岗位4328人,实现城乡固定保洁全覆盖。

2014年以来,全县投入财政专项扶贫发展资金8.3亿元用于发展中药材、油茶、果蔬、畜禽、水产五大产业,全县经济作物种植面积占比提高到67%,辐射带动就业3.8万人,其中贫困劳动力就业2.4万人,1.9万户贫困家庭共享产业发展红利。

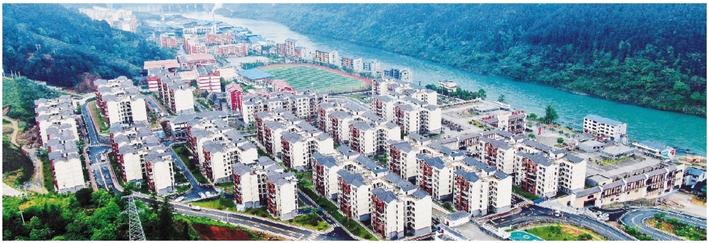

累计投入13.8亿元,建成7个集中安置小区,4138户17900人搬进新家,搬迁群众6—16周岁适龄子女2877人全部就近入园入学;强化劳动技能培训,稳定就业7629人,实现有劳动力的搬迁家庭一户一人以上就业全覆盖。

累计投入资金5.65亿元,全县义务教育学校全部达到“20条底线”标准,发放各类应助尽助资金4.31亿元,受助62.01万人次,为23684人次的贫困学生办理助学贷款1.47亿元。累计投入1.55亿元完善医疗卫生基础设施,贫困人口参合(保)率达100%。累计投入资金3.98亿元,实施农村危房改造6340户,“三改”40318个,农村群众住房基本安全得到保障。

针对全县贫困劳动力17378户4.53万人,采取“外输出”和“内开发”方式,全面实现有劳动力家庭全面就业。对无法离乡、无业可扶、无力脱贫的“三无”贫困群众,开发公益性岗位、扶贫岗位4328个,全部实现一个家庭一人就业。发放一次性求职创业补贴8422人次791.65万元;发放创业担保贷款3488.6万元,兑现贴息资金254.01万元,促进1421人就业创业。

6年多来,实施生态公益林补偿工程,兑现资金5604万元,受益贫困群众5433户22550人。实施退耕还林工程,兑现资金1341.04万元,受益贫困群众980户3958人。实施生态护林员工程,聘用1603名建档立卡贫困劳动力为生态护林员,助力6204名贫困人口脱贫。

抓好帮扶资源的统筹,近年来,中国农业发展银行支持锦屏县融资项目23个,审批项目贷款38.22亿元。富阳区对口帮扶全县项目资金1.39亿元,实施项目52个,实现效益分红1375.52万元,覆盖贫困户2685户次、贫困人口10736万人次。引导动员86家民营企业结对帮扶103个村,其中77个贫困村。投入帮扶资金3506.9万元,覆盖贫困群众1.095万人。整合慈善、社会捐款捐物10562.101万元,帮助18000多户困难户解决生活实际困难问题。

同时,抓好“精神扶贫”,激发内生动力。通过干部进村入户,把党的好声音和经济社会发展取得的巨大成就进行宣讲。通过开展科级干部大遍访、原籍干部大走访、医务人员大回访、学校教师大家访、行业部门大拜访的“五访”行动,用心用情理顺群众心气,以干部动手促成群众动情。

深入推进法治扶贫,6年多来,排查发现扶贫领域矛盾纠纷170余起,化解170余起,受理有关信访件48起,办结答复48起,有关刑事案件立案152起,破152起;受理有关治安案件98起,查处98起。引导群众将“村规民约”变为“自治合约”,形成了符合当前农村实际的乡村治理体系。把平安锦屏建设与脱贫攻坚有效衔接起来,把警务室建在村寨里,积小安为大安,隆里乡派出所被评为全国 “枫桥式公安派出所”。

■ 四个不摘:坚持挂牌督战

2020年以来,锦屏县始终坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务来担当,作为头等大事和第一民生来部署和落实,按照“四个不摘”要求,克服疫情、洪涝等自然灾害的影响,扎实推进“挂牌督战”“冲刺90天打赢歼灭战”,确保按时高质量打赢收官战,坚决夺取脱贫攻坚全面胜利。

面对突如其来的疫情,锦屏县坚持“外防输入、内防反弹”防控策略,各级党政一把手亲自安排、亲自落实,做到脱贫攻坚工作力度不减、责任不退,实现脱贫攻坚与疫情防控统一指挥、统一调度、统一指导、统一标准、统一督查的“五个统一”,为脱贫攻坚工作创造了良好的环境。

坚持“四个不摘”。一是摘帽不摘责任,以问题、目标、结果作为导向,各级领导坚持一线工作法,带领各级干部下沉一线,带着任务访,朝着问题查,把各种困难和问题逐一消化解决。二是摘帽不摘政策,2020年全县共落实财政专项扶贫资金 16190.62万元,实施各类扶贫项目208个,利益联结贫困户全覆盖。三是摘帽不摘帮扶,坚持队伍不散,原来3979名干部继续做好结对帮扶,77个驻村工作组,461名驻村第一书记和驻村干部以及1116名网格员保持吃住在村的工作模式不变。四是摘帽不摘监管,健全完善建档立卡贫困户动态管理监测体系,健全财政扶贫资金监管制度,开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理,使脱贫成效得到进一步提升。

面对新冠肺炎疫情增加返贫的风险等问题,全面做好县内企业和产业项目复工复产工作,帮助解决企业融资、原料采购、招工、培训等痛点难点问题,复工复产率达到100%。同时做好劳务培训和输出,共开展培训117期,接受培训6827人次,免车费把本县劳动力送往外省和县内产业项目点上务工,累计有组织集中输出2332人返岗就业,帮助县内复工复产企业解决用工2906人。全县建档立卡贫困劳动力17378户45347人,外出务工39451人,同比上升9.63%。

坚持挂牌督战,全面实现剩余贫困人口清零,按照“五个一批”要求,对未脱贫剩余贫困人口1195户2985人全面摸排,因户施策落实各项帮扶政策。通过全县人民的共同努力,以上1195户2985人全面脱贫。

持续推进铁皮石斛、西兰花、食用菌、养鹅等产业建设,加快构建饮料、啤酒、羽毛球等产品深加工,以及鹅饮食文化、康养等农文旅一体的产业融合发展的产业链,实现产业复合发展。

为保证易地扶贫搬迁户实现搬得出、稳得住、能发展,落实群众办事、就医、就学等民生问题,2020年完成劳动技能培训2639人次,在安置点建成“扶贫车间”15家,开发公益性岗位780个。全县易地扶贫搬迁劳动力家庭3744户9002人,实现就业创业7853人,就业率达87.20%。全县易地扶贫搬迁旧房拆除率达100%,复垦复绿率达100%。

2020年,县级预算安排扶贫专项资金945.42万元,比上年增加1.07万元,整合财政涉农资金19464.14万元用于扶贫基础设施、产业发展、技术培训等,共涉及项目实施218个,受益人口39839户143921人。

为全面推进消费扶贫,全县认定和推荐上架到扶贫832平台扶贫产品111款,其中18款扶贫产品已经上架,全县203个农业经营主体累计完成农产品销售额 2.79亿元。同时,加强与中直单位、东西部协作,通过“以购代捐”“以买代帮”,助推“锦货出山”,促进群众增收。

为推动全产业链发展,2019年整合2560万元,在村村寨寨实施“大花园大果园”项目,呈现出乡乡有彩,村村有花、户户有果的多彩田园新景象。通过大力发展扶贫产业和工业企业,城镇、农村居民人均可支配收入从2014年的20443元、5705元,到2020年底分别达到33745元和10318元,全面实现与乡村振兴有效衔接。

■ 六大变化:凸显攻坚成效

一大变化:经济发展“由慢变快”。6年多来,坚持以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展。全县GDP从2014年的30.34亿元增加到2020年的60.55亿元,年均增长10.1%。

二大变化:产业发展“由弱变强”。原来粗放量小向集约规模转变,由村民“户自为战”向产业共同体转变,由“提篮小卖”向现代商贸物流转变、由单一种植养殖向一二三产业整合发展转变。一二三产业增加值从2014年的4.7亿元、10.69亿元、14.94亿元分别增加到2020年的10.92亿元、24.25亿元、25.38亿元。

三大变化:城乡面貌“由旧变靓”。通过实施大扶贫战略行动,一条条幸福路连接千家万户,一渠渠清水流进希望的田野,一栋栋新房鳞次栉比,一户户农家小院和吊脚楼干净整洁,一个个产业如雨后春笋,实现农村环境由过去“脏、乱、差”到现在的“齐、净、美”,城乡“旧貌”换“新颜”。

四大变化:群众生活“由穷变富”。城镇、农村常住居民人均可支配收入从2014年的20443元、5705元,分别增加到2020年的33745元、10318元,分别增长8.4%和10.1%。全县贫困人口通过发展生产、入股分红、就业务工等方式,实现了“吃穿不愁”,教育、医疗、住房安全等民生事业有保障,群众的生活水平明显改善,生活质量显著提升。

五大变化:干群关系“由疏变亲”。全县3979名扶贫干部深入一线,用心、用力、用情办实事、解难事、化矛盾,解决了一些农村长期遗留的问题,获得了群众的好评和认可,用干部的辛苦指数换来了群众的幸福指数。

六大变化:干部作风“由浮变实”。各级干部践行一线工作法,抓具体、抓深入,发扬“5+2”“白+黑”“钉钉子”精神,放下架子、扑下身子,与群众同吃、同住、同劳动,全面激发了广大干部想干事、真干事的激情自觉,增强会干事、干成事的本领,在一线工作中检验了干部,锤炼了干部,转变了作风、提升了效率。

■ 创新务实:铸就锦屏经验

通过全县广大干部群众的真抓实干和生动实践,锦屏县在脱贫攻坚的主战场中,以高效的工作模式,形成了别具一格的锦屏经验、锦屏样板。

一、2018年荣获“全国第二届法治信访进步奖”,2019年3月被国家信访局授予“全国信访三无县”称号,2019年11月,被命名为“2019年度省级民族团结进步创新工作示范县”。

二、通过用活林权政策、优化林业管理体制、创新林业经营方式,把林业资源转变为发展优势,成功获批全省首笔林权抵押担保贷款,破解融资难题。充分发挥林上、林中、林下、林内、林外“五林”资源,因地制宜发展林下经济,扩宽农户增收路径。2019年,贵州锦屏杉木传统种植与管理系统入围中国重要农业文化遗产。

三、创新“1+4”医共体改革,真正实现“服务共同、责任共同、利益共同、管理共同”的县域紧密型医共体,解决了群众看病远、看病难、看不好病的问题。2018年锦屏县医共体改革获得省级优秀改革案例,2019年9月被列为国家级紧密型医共体试点县。

四、构建大数据平台,解决了脱贫攻坚数据比对难、数据共享难等问题。锦屏大数据平台入围2019年贵州省电子政务网创新发展优秀改革案例。2020年前10个月,在全省扶贫系统数据监测中,锦屏县信息系统一直处于零问题,排在全省第一。

五、开展人居环境大整治,实现村村寨寨“齐净美”。针对农村人居环境“脏乱差”、部分群众“懒散慢”的突出问题,开展人居环境整治,实现了农村人居环境的全面提升。

六、创新水务一体化管理,实施水务产业投资、建设、运营、管理一体化的有效模式,形成供排一体化、城乡一体化、投融建运一体化的水务产业发展新格局,确保农村安全饮水长期得到巩固。

七、打造两条产业链条,重点发展一种一养两个产业,推动生态鹅产业、铁皮石斛实现全产业链发展。两个全产业链助推了群众增收致富,成为全县强有力的致富产业。

八、大力发展“三区”经济,探索“做精坝区、做活林区、做优水区”的产业结构调整之路,全县农业产业由零散、单一、传统向高效、多元、可持续转型,千年沉寂的土地、森林和水域正焕发勃勃生机。

九、建立“123”工作机制,建强基层党组织“一个”中心,用好村支“两委”与驻村工作队、农村经济组织与社会团体“两个”体系,围绕群众富起来、幸福看得见、乡村齐净美“三个”目标,全面构建“大党建”推动“大发展”的格局,高效推动全县经济社会快速高质量发展。

十、一手抓疫情防控、一手抓脱贫攻坚,以高度的政治敏锐性和责任感抓细抓实两项工作,答好“两道联考题”,高质量打赢“两战双胜利”。

■ 乡村振兴:锦屏砥砺前行

2021年是“十四五”的开局之年,锦屏县将不忘初心、牢记使命,认真贯彻落实中央、省、州关于巩固提升脱贫成果决策部署,总结“十三五”时期全县经济社会发展取得的显著成就,谋划部署“十四五”经济社会发展战略任务,开创乡村振兴工作新局面。

为保证乡村振兴工作起好步、开好局,锦屏县将继续打好产业发展提质战,全力做好巩固脱贫成果与乡村振兴战略的有效衔接,巩固提升“三区”经济和“185”工程,把五大产业做大做强。继续打好乡村建设提升战,实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标。

加强基层党组织建设,选优配强村支“两委”班子,把农村基层党组织建设成为乡村振兴工作的坚强战斗堡垒。坚持人才兴农、人才兴乡战略,把乡村人才纳入县级人才培养计划予以重点支持,引导各类人才投身乡村振兴。

如今的锦屏,青山绿水养眼、蓝天净土养肺、传统饮食养颜、民族文化养心、田园生活养神,人民生活有机和谐。

站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,锦屏人民始终信心十足、干劲十足,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,感恩奋进、砥砺前行,全力建设百姓富、生态美的多彩锦屏,奋力书写无愧于时代、无愧于锦屏的精彩华章!

(本版图片:杨晓海 彭泽良)