○ 周重新

为何只谈致敬和感恩?正如农民致敬劳动、感恩大地一样:脸颊晒得发红,手脚布满老茧,您将青春播撒,在那亩田地,一年年长出希望。我们惟愿:摸着玉米比人高、望见稻谷压弯腰、闻着枝头果香飘,篝火旁团团围聚,正是岁月美好模样。

当黔东南日报《大扶贫》这份周刊,踩着时代鼓点,来到第247期之际,时间也来到了2021年3月11日,我们怀着无比喜悦和依恋不舍的心情,就要和大家说“再见”了!

致敬读者,感恩有您。

时间回溯到2016年1月14日,《大扶贫》周刊第1期伴着油墨纸香和读者见面了。

“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”2015年12月,中共黔东南州委九届六次全会把大扶贫与大健康、大数据一道作为黔东南州“十三五”时期的“三大战略行动”。办一份《大扶贫》周刊,服务党委政府重大战略行动,是有责任的地方党报之使命所驱、职责所系,亦可谓正逢其时。经原黔东南日报社领导向州委州政府主要领导汇报,黔东南日报《大扶贫》周刊得以粉墨登场。

五年多来,《大扶贫》周刊始终秉持“凝聚发展共识、彰显人文情怀、传递一线声音、提振决胜信心”的办刊定位,彰显“权威、客观、示范、上进”的理念,致力于追求“新闻扶贫”的实践样本,为苗乡侗寨脱贫攻坚奋战而歌。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”五年间,历史星河虽弹指一挥,却让《大扶贫》这朵“扶贫金花”持续灿烂。我们立足于“民族原生态、锦绣黔东南”这一时代坐标点,以接地气的样本解读决战脱贫攻坚、决胜全面小康的“战略战术”,以记者调查研究的方式诠释新闻扶贫的“诗与远方”。《大扶贫》从第1期呱呱坠地的诚惶诚恐,到2018年1月18日第100期茁壮成长的从容自信,到2020年3月5日第200期披荆斩棘的步履铿锵 ,再到2021年3月11日第247期完成使命的精彩收官,我们坚定地走过了1800多个日日夜夜。

习近平总书记强调,新闻舆论工作者要增强政治家办报意识,在围绕中心、服务大局中找准坐标定位,牢记社会责任,不断解决好“为了谁、依靠谁、我是谁”这个根本问题。在坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局的时代背景下,对地方党报来说,新闻扶贫就是围绕中心、服务大局的重要坐标定位之一,也是责无旁贷、义不容辞的重要职责和使命。

2018年11月12日至15日,由中国地市报研究会主办、黔东南日报社承办的中国地市报研究会地方党报新闻扶贫经验交流会在黔东南举办,并发布《中国地市报新闻扶贫黔东南行动宣言》。中国地市报研究会对黔东南日报创办《大扶贫》周刊做法十分赞赏。其评价为:“黔东南日报探索创办《大扶贫》周刊,极富时代特色,极具地方特色,这在全国地市党报中不多见。”

致敬时代,感恩有您。

“全面小康,一个不少”,是伟大的中国共产党向全国人民作出的庄严承诺。

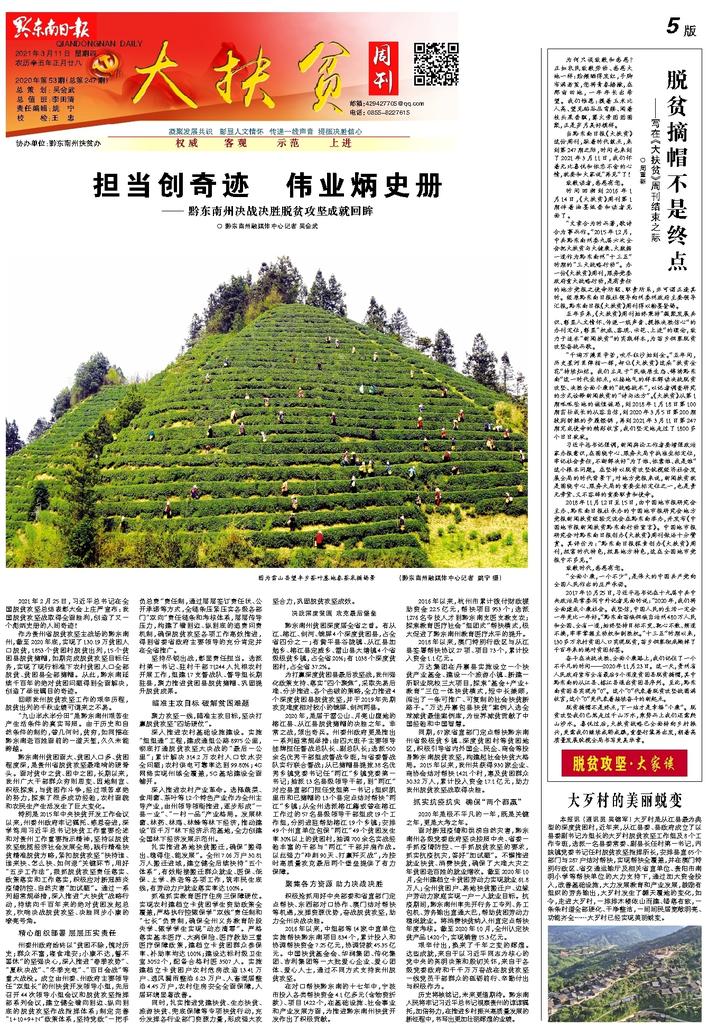

2017年10月25日,习近平总书记在十九届中共中央政治局常委同中外记者见面时说:“2020年,我们将全面建成小康社会。我坚信,中国人民的生活一定会一年更比一年好。”黔东南苗族侗族自治州480万人民和全国、全省一道,始终坚持目标不变、靶心不散、频道不换,牢牢掌握主动权和制胜权。“十三五”时期以来,130多万农村贫困人口实现脱贫,苗乡侗寨彻底撕掉了千百年来的绝对贫困标签。

奋斗在决战决胜、全面小康路上,我们记住了一个不平凡的时间——2020年11月23日。这一天,贵州省人民政府宣布全省最后9个深度贫困县脱贫摘帽,其中黔东南的从江县、榕江县退出贫困县序列。至此,黔东南贫困县实现为“0”。这个“0”代表着脱贫攻坚战圆满收官,这个“0”更代表着接续奋斗的新起点。

脱贫摘帽不是终点,下一站才是幸福“小康”。脱贫攻坚我们已然走过千山万水,乘势而上我们还需爬山涉水。喜悦过后,大扶贫战略已全面转向乡村振兴,更需我们继续戒骄戒躁,重整行装再出发,朝着高质量发展统揽全局书写更美华章。