○ 通讯员 张永文

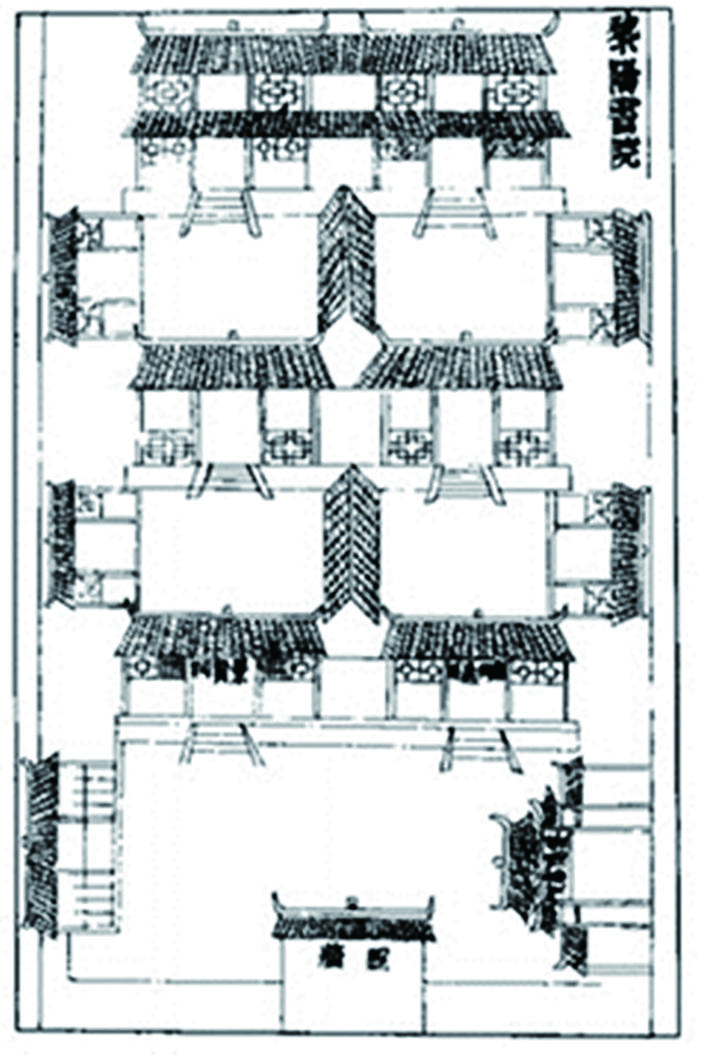

黎阳书院是清乾隆年间黎平府倡建的一所官立书院,为黔省有名的书院之一。位于府城之南,有向阳之义而得名。书院占地6亩,分三进共42间木瓦房。一进正中为童生课讲堂,左侧是书院门楼,右侧是厨房;二进正中为文生课讲堂,左侧是卧室,右侧是厢房;三进为二层楼房,楼上用作祭祀魁星,楼下是掌教山长(今校长)、主讲的卧室,左侧是卧室,右侧是仓廒。书院右边建有文昌宫,祀汉儒尹珍(道真)、宋教授朴成。由官府置田定租,起初年收租谷4500斤、银250余两作为办学经费。书院藏书千余卷,招生员40人,延请浙、湘、川宿儒主讲席,每年二至十一月授课,三月清明、八月秋收休假。

黎阳书院是供生员(秀才)、童生学习的地方。生员上文生课,凡考中秀才的为了参加乡试,每月定期到书院听讲并送文章请主讲批改。童生课则规定必须是居府城的官宦士坤和“书香门第”出身年龄在十五岁以下读过《四书》的子弟才能入学,以备参加童试。申请入院生员、童生要有一定学位的两个人出具结保审批后才能入学,要求十分严格。教学内容以讲读《四书》、《五经》和习作“八股文”、律诗为主,间亦议论时政。教学方式有个人研读,互相问答和集中讲解。书院由山长负责管理,设课士协助山长处理院务和办理课考考务,设主讲主持讲学。担任山长、主讲者,多是具有拔贡、举人、进士学位,德高望重,学识渊博的人。

黎阳书院创立后,经历了116年的风风雨雨,办学规模、生源、经费等不断发展壮大。书院文风日盛,各课生员、童生倍加奋勉,人才辈出,参加科举考试中进士的有8人,举人的有78人,拔贡的有342人。历任山长26人,首任山长为浙江归安人吴灏。道光年间,黎平府城举人张廷彤与张文谟父子先后掌教这所书院,为桑梓教育事业作出了贡献。

张廷彤(1751—1827年),字名器,号赉侯,清代黎平府城人。据道光《黎平府志》记载:他敦品励节,不苟言笑,诚悫和厚,与人无争,以孝廉闻名乡里,被树为乡贤。

乾隆五十七年(1792年)时年41岁的张廷彤参加乡试中举,朝廷选授平越州(今福泉市)学正,秩正八品,为清代在州学设置的地方学校学官,掌训迪学校生徒,课艺业勤惰,评品行优劣。张廷彤到任后,严谨治学,日集诸生于明伦堂,谆谆劝勉,而科第愈有起色。当时正值州府修整学宫,他一瓦一砖必亲为检点督工,使殿庑、乡贤、名宦诸祠皆焕然一新,改善办学条件,并且清理收回学宫被侵占的地基和收取房屋租金补贴办学经费。他还发动捐资参与城中雄镇楼和墨香书院的重修,重振城阁之雄风和书院之学风,当地人士无不称颂。后来,张廷彤丁忧回故里,倡议重修黎平学宫、贡院和南北文峰,以及五里桥,并倡建宗祠,立家规以敦族谊。嘉庆十三年(1808年)受黎平知府沈乐善安排他参加编纂《黎平府志》,由于多种原因没有编印出版。

道光四年(1824年),年逾古稀的张廷彤掌教黎阳书院,由于他曾任过学正,有外地办学经验,掌教治学得心应手,任职期间,他以敦教化、移风俗为先务,为诸生阐明圣学,弘扬经世致用、知行合一的学风,诲人不倦,文行兼勖,主张诸生带头移风易俗,婚丧嫁娶之事一切从简办理,受到广泛赞誉。因积劳成疾,年迈多病,他仅在书院任山长一年,第三年就病逝了,享年75岁。道光十七年(1837年),经道光皇帝批准将其入祀名宦祠。

张文谟(1800—1860年),字康田,清代黎平府城人。因受父亲张廷彤的熏陶和影响,勤奋好学,科中举人,曾任知县,回乡掌教黎阳书院,参与纂修《黎平府志》,善诗文。

嘉庆十八年(1813年),因学绩优异,年仅13岁的张文谟考录拔贡。道光十四年(1834年),已过而立之年的张文谟参加乡试考中举人,朝廷曾拣选知县。由于受鸦片战争的影响,他辞官返乡。道光十九年至二十三年(1839年至l843年),张文谟在15年前父亲张廷彤曾掌教的黎阳书院接任山长。他不因时局动荡而歇教,严精传道授业解惑,积极争取官府支持办学,促成黎平知府朱德璲制定《改拨育婴堂田谷新定章程》,将育婴堂的积谷二百挑及各处田亩酌核移拨给书院,解决书院经费不足问题,并新定书院条规:(一)议每年自二月初二日开课起,至十一月十六日封课。十月之中,除三月为远近祀墓之时,八月为各乡村收获之日,生童各有其事相沿免课外,其余共计八个月,准于初二、十六日定行月课。即府、县公出首事,亦必请题封门考试,供给早饭。诸生务于黎明时齐集书院,听候点名课试,毋得耽居家中须人传唤,以致迟误。(二)议生员正课五名,副课五名;童生正课五名,副课十名。膏火先谷后钱,生员正课领谷四十斤,副课领谷三十斤,童生正课领谷三十斤,副课领谷二十斤。至远处田谷难于搬运,只可变钱给发,生员正课领钱三百二十文,副课领钱二百四十文;童生正课领钱二百四十文,副课领钱一百六十文。内以二、九、十、冬月入课领谷,四、五、六、七月入课领钱。定于初一、十五日开仓,照依课榜次序按名发给,如有不依日期,混向首事争闹者,罚其钱谷不给。(三)每课文一篇、诗一首,务在讲堂面试。定限酉时扫场,戌时送卷进署。如封门后至者不收考,带卷出场者不录送。诸生务尽一日之长,各出心裁,以其精进。(四)山长堂课定期于每月初八及二十三日出题考试,听候评定高下。其平日功课,清晨背诵书文,上午讲论四子书及五经精义;下午讲解文诗法则。务各虚心领受,期获实功。既增加了书院办学经费,又规范了教学秩序,使诸生得以仰体栽培,勤勉有加,书院振兴盖过黔省。

道光二十三年(1842年)受黎平知府刘宇昌与杨书魁的委托,张文谟参加修纂《黎平府志》,历时三年终于将嘉庆、道光多次修纂未果的府志编辑出书。全志分十纲,一百三十目,四十一卷,全面记载了黎平建府430多年的历史。志书还收录了他的诗作《南泉雨霁》与《古洞青霞》。其中《南泉雨霁》写道:郊原选胜向南行,赢得山光雨后晴。鸟带湿云飞忽破,蝉因霁雾响逾清。三庵缥缈仙缘近,万木虬盘古气横。步到流泉浓荫里,灵机一片陡然生。表达了他对家乡景致的热爱和赞美,抒发了他兴教育人的志向。

光绪三十一年(1905年),清政府废止科举制度,黎阳书院改为官立高等小学堂。解放后先后在此设立了黎平城关第四小学、德凤中学、黎平县职业中学,现为黎平城关第五小学。黎阳书院虽然随着历史的演变而消逝,而张氏父子呕心办教兴学的精神永载黎平教育史册。