当历史进入到20世纪,地处苗岭腹地的炉山(今凯里市)由于远离全国政治文化的中心,虽然人们仍延续着原来的生活方式,然而,处于封建压迫和奴役下的炉山各族人民盼翻身解放的愿望却无比强烈。

随着1917年俄国十月革命胜利和1919年五四运动爆发,尤其是1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会召开,新文化、新思想,特别是马克思主义在全国范围内迅速传播开来。地处苗岭山麓的炉山县广大青年,为了追求真理,探索翻身解放的道路,冲破封建思想的阻挠,克服交通闭塞的困难,毅然走出家门,不顾个人安危,投身到革命的洪流中,为炉山各族人民的解放事业不惜献出了自己的热血和青春。

第一节 封建地主和军阀统治时期凯里的社会经济状况

1840年鸦片战争后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。1898年,以康有为、梁启超等为代表的维新派提出变法主张,欲求以此来挽救没落的清朝封建统治。但是,变法最终在统治阶层顽固派的打击下失败了。尽管维新运动以失败告终,但维新思想对地处西南的炉山县还是产生了一定的影响。1905年,炉山、凯里、舟溪的书院均改为中、小学堂,对发展民族地区的文化和推进教育事业的发展起到了促进作用。

民国初年,军阀纷争,炉山县各族人民与全国其他地区的各民族一样,不仅受帝国主义、官僚资本主义和封建地主阶级“三座大山”剥削和压迫,全县各少数民族群众长期受到欺压。1917年8月,为防滇军侵黔,炉山县奉贵州督军兼省长刘显世之命,成立以夏礼亭为大队长的县游击大队,编制120人。游击大队成立后,为了维持其运转,夏礼亭将其薪俸给养摊派到各区农户身上。1919年,贵州陆军(即黔军)第三师师长袁祖铭所部马里发独立团、黄兴田警卫团随同袁祖铭北上投靠北洋军阀时,取道镇远,进驻旁海,将旁海洗劫一空。1920年,滇军一部路经旁海,抢掠过后放火烧毁了旁海集镇。1922年,建国联军第十一军李世荣部一个营进驻凯里镇,其部的所有给养均由当地提供。1924年,王家烈部新兵团团长王绍禹率部在旁海征集新兵,并就地训练达7个月之久。同年,滇军某部师长夏文甲率第七混成旅驻扎炉山,在炉山拉夫派款、敲诈勒索,强占炉山高等小学,拆毁校舍作柴薪,烧毁图书、教具等。1926年,贵州陆军第二师张廷光旅所部营长龙吉标率2个连进驻旁海达两年之久,给当地群众的生产生活造成极大的扰乱。1932年,国民党第二十五军军长王家烈部第三团团长犹禹九率部进驻旁海,致使当地群众经常遭受兵匪的抢掠和经济上的压榨。加上当时的炉山县政治黑暗、经济落后,大部分土地被地主、富农占有,无地或少地的贫苦农民靠租佃地主、富农的土地、耕牛或其他劳动工具进行生产,维持基本生活。地主、富农则通过收取地租、放高利贷、强迫无偿劳役、“分花”、低价雇工等方式对贫苦农民进行剥削。贫苦农民长年在土地里辛勤耕耘,风调雨顺时,年终收成几乎仅够交地租,遇到干旱或涝灾,只好向地主借高利贷。而且,由于军阀连年混战,为了扩张势力,争夺地盘,千方百计地搜刮百姓,各族群众苦不堪言,处于水深火热之中。

第二节 进步青年早期的革命活动

1919年,在俄国十月革命胜利的影响下,中国爆发了五四运动,极大地促进了马克思主义在中国的传播。炉山县虽然远离内地,交通闭塞,但仍然强烈地感受到了新思想、新文化所带来的新气息。在京、沪等地读书的贵州籍进步青年,通过书信往来,将五四运动的新思想、新文化介绍给了身处深山僻壤而又积极探求真理、渴望光明的凯里青年。

王仲纯,出生于清平县(今凯里市)平乐堡。1897年,年仅20岁的王仲纯考取秀才,受聘于凯里龙江书院任教。1920年,王仲纯任凯里小学校长,时值五四运动爆发不久,他虽年近不惑,但思想仍然十分活跃,坚持订阅《醒狮》、《语丝》、《湘江评论》、《独立评论》、《现代评论》、《东方杂志》、《国闻周报》、《大公报》、《申报》和《新闻报》等介绍新思想、新文化及马克思主义的书籍、杂志和报纸,如饥似渴地阅读,并将自己的感受和收获传授给学生。他极力提倡女权,将凯里万寿宫辟为校舍,创办女子班,后又改为女子学校。在凯里小学,他一贯反对“迎神赛会”,竭力提倡演新戏(时称文明戏)。在教学上,他提倡启发式教学,反对注入式和填鸭式教学,有力地促进了教学改革。在他的引导和鼓励下,不少有志青年走出家门,到社会中去大胆实践、接受锻炼,不断寻求革命的思想,提高救国救民的本领。

李益之,出生于炉山县凯里镇。自幼受王仲纯进步思想的影响,勤奋好学。1923年,他以优异成绩考入省立贵阳师范学校。在那里,追求进步的李益之受到学校进步人士的影响,通过研读介绍马克思主义的书籍,逐步树立了救国救民的理想和志向。1925年7月,李益之只身赴广州报考黄埔军校,于1926年3月以优异成绩被录取,成为黄埔军校第四期政治大队第一期学员,不久便加入中国国民党,同年10月毕业。12月,李益之受国民党中央派遣,与黔籍同乡、步兵科毕业生黄宇人,留法生张道藩、商文立回原籍贵州筹办党务。到贵阳后,李益之等4人以正式谈判的方式,向贵州省省长、国民党二十五军(原黔军)军长周西成提出在贵州建立党部,改编黔军,在军中设立政治部和派遣党代表等主张。尽管周西成早于1923年就加入了国民党,但他加入国民党只是为了捞取个人好处和扩充个人的军事实力而已。为把贵州变成独立王国,周西成对李益之等在贵州建党部的要求总是以各种借口加以阻挠。当获悉李益之、张道藩等在贵阳各学校和工厂鼓动学生罢课、工人罢工和上街游行后恼羞成怒。1927年春,周西成下令将李益之、张道藩逮捕入狱,严刑拷讯,逼李益之、张道藩交出联络各界人士倒周的密电码,遭到李益之的严词拒绝。后张道藩经国民党贵州元老平刚保释出狱,李益之则被周西成密令暗杀于贵阳螺蛳山,年仅21岁。

唐寿南,出生于炉山县凯里镇,早年受王仲纯进步思想的影响,1926年只身赴广州报考黄埔军校,成为黄埔军校步兵科第五期学员。毕业后,他进入国民革命军第十军王天培部,并参加北伐战争。蒋介石将王天培杀害后拆散该部,唐寿南被编入时任黔军第四十三军李晓炎部。1928年,李晓炎部与周西成部在松桃、铜仁发生激战,李晓炎部失利。1929年,原任李晓炎部第一师副师长、铜仁人谢彬收编了遗散于黔东各地的李晓炎余部数千人,唐寿南所率人员也被谢彬收编。该部后被编为国民党新编第十师,随后又正式编为第八十五师,谢彬任师长。国民党新编第十师在改编为第八十五师的过程中,唐寿南担任营长,中校军衔。后第八十五师在汉口英租界设立办事处,唐寿南受命任办事处主任。同时,贵州省民政厅亦聘任唐寿南为贵州省实业调查员。在此期间,唐寿南结识了中共党员、瓮安人舒保初和李光庭、喻雷、王毅等一批贵州籍进步青年。

李光庭,1906年出生于贵州省松桃县大路乡冠寨村一个贫苦农民家庭。1925年,川军第九混成旅贺龙部(后改编为国民革命军第二十军)在铜仁扩军,李光庭受贺龙部队“打富济贫,解放人民”进步思想的影响,加入到贺龙部队。不久,他随部队转战于湖南、湖北两省,次年随军北伐,并担任班长。1927年,李光庭所在的贺龙部队参加八一南昌起义,后随部队南征广东,转战赣东南和广东的潮汕等地。由于沿途屡遭国民党军队的围攻和袭击,敌众我寡,最后部队被打散。1929年,湘鄂西前委派遣李光庭、胡仲毓、包东山(又名包小鲁)3人回雷公山地区开辟革命根据地。根据湘鄂西前委的指示,2月,李光庭与胡仲毓、包东山等人扮成返乡商人,抬着布匹回到丹江(今雷山县)城。他们回到丹江不久,便收到贺龙的亲笔信,信的内容如下:

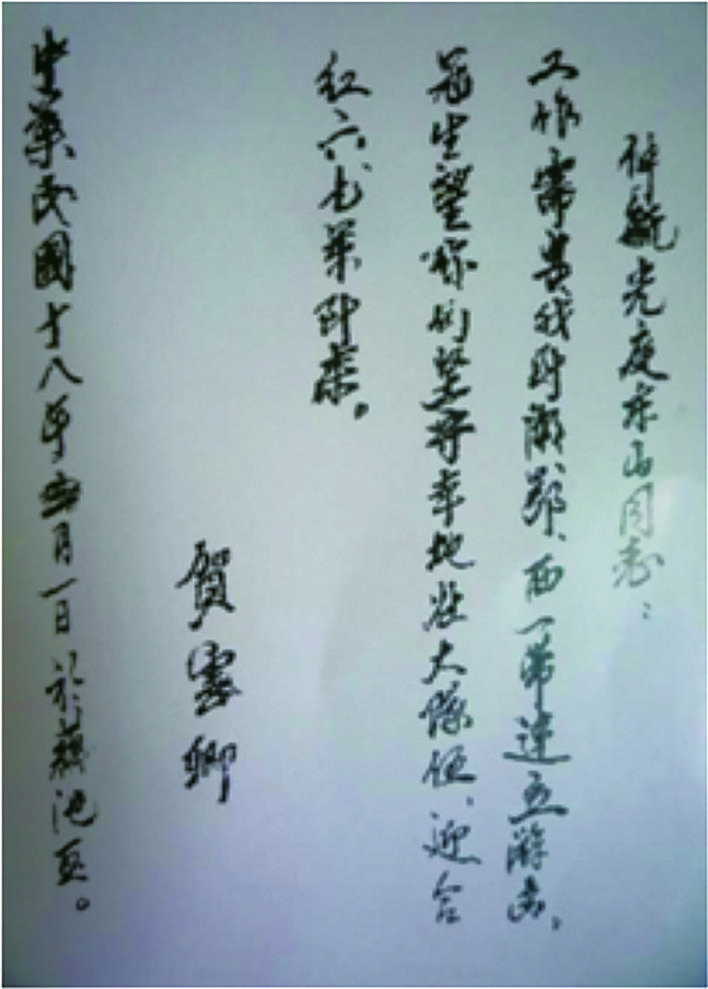

仲毓、光庭、东山同志:

工作需要我到湘鄂西一带建立游击,冠生(周恩来的化名)望你们坚守本地壮大队伍,迎合红六、七军的到来。

贺云卿,民国十八年三月一日于藕池区

接到贺龙的来信,胡仲毓、李光庭、包东山倍受鼓舞。按照贺龙的指示,李光庭打入李晓炎的黔军第四十三军,并先后担任排长、连长,后随部队收编到国民党第八十五师。

王毅,又名王芸生,1906年出生于贵州省毕节县城关镇白花山,小学毕业后,随其叔父王继和到湖北汉口,住在另一叔父王崇素家。在汉口,王毅当过学徒和店员。1925年,王毅经同乡缪正元、向仲亚2人介绍加入中国共产主义青年团。1927年大革命失败后,武汉的工会、农会和革命团体被查封,共产党员和拥护革命的群众惨遭国民党反动派屠杀。工厂停工、学校停课。这段时期,王崇素家经常出入一些失业工人和参加过北伐的贵州籍共产党员及进步青年,他们聚在一起抨击时弊,谈论国家的前途和民族的命运。在他们的影响和熏陶下,王毅逐渐懂得了一些革命道理,对革命产生了无比的向往。后来,在中共地下党员的影响下,他经常冒着生命危险到大街小巷散发革命传单,到武汉纱厂联络工人,参与工人运动。

喻雷,又名喻觉民,1910年出生于贵州省习水县桑木区(原属仁怀县)。少年时在仁怀县城关小学读书,成年后外出到湖北考入国民党武汉军官学校。1931年,唐寿南介绍喻雷到国民党第八十五师附设于崇阳县的军士教导总队任班长。1932年初,唐寿南介绍王毅到国民党第八十五师在崇阳县办的军士教导大队学习军事。此后,舒保初、唐寿南、李光庭、喻雷、王毅等经常以同乡人“打牙祭”的方式聚集在一起,谈论时局,抨击时弊,畅谈革命理想。 (未完待续)

(凯里市委党史研究室提供 杨金科撰稿)

节选自《中国共产党贵州省凯里市历史》