○ 黔东南州融媒体中心记者 王珺 杨玲 通讯员 张玉良 田永艳

中国是世界马种的发源地和养马最早的国家之一。中国马之形象最早见于甲骨文,再出现于青铜器上,马被驯服的历史,距今大约四五千年。古籍上说:“自轩辕以来,服牛乘马。”轩辕即中原各族的共同祖先黄帝,服牛乘马即驯服乘坐牛马的意思,就是说,从黄帝以来便有了六畜之一的马,供人役使。

在山高路陡的西南山区,马曾是我们沟通外界、互通有无的重要交通工具。著名的茶马古道就是西南人民以茶马互市为主要内容的繁荣古代商道。而今交通高度现代化,飞机高铁汽车成为人民的出行选择,古道没落,沿用千年的马也似乎销声匿迹。

为寻访马这一古老交通工具,记者来到黄平县旧州镇,走进该镇最后遗存的养马村落——小村村,伴着声声马蹄,听村民们讲述养马的故事。

深山里的“养马村落”

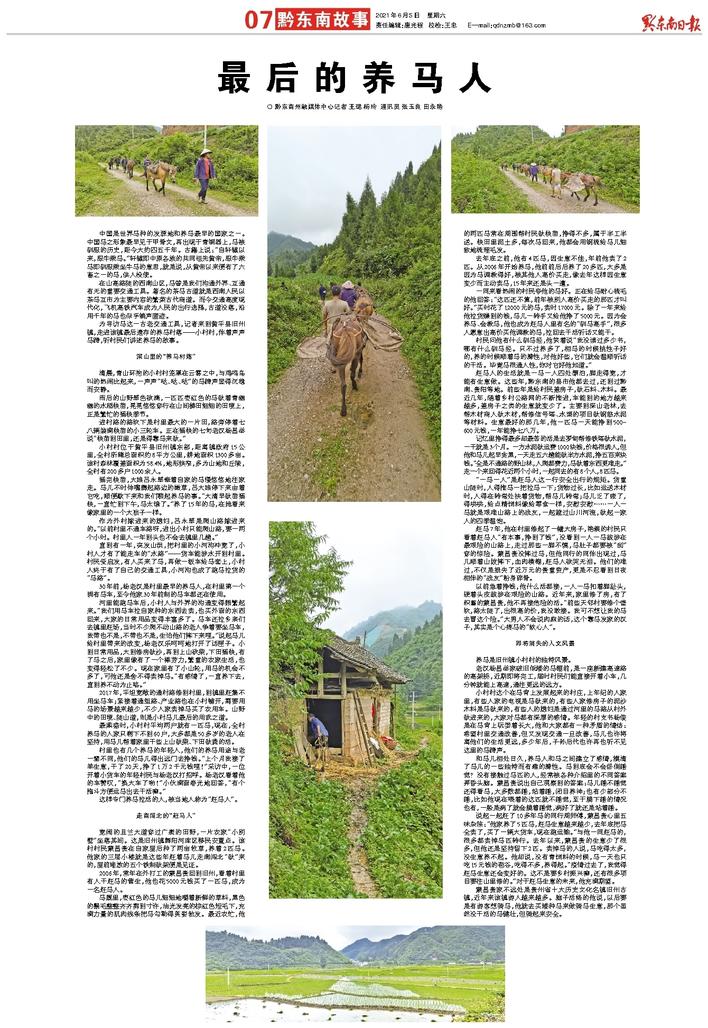

清晨,青山环抱的小村村笼罩在云雾之中,与鸡鸣鸟叫的热闹比起来,一声声“哒、哒、哒”的马蹄声显得沉稳而安静。

雨后的山野翠色欲滴,一匹匹枣红色的马驮着青幽幽的水稻秧苗,晃晃悠悠穿行在山间梯田细细的田埂上,正是繁忙的插秧季节。

进村路的路坎下是村里最大的一片田,路旁停着七八辆装满秧苗的小三轮车。正在插秧的七旬老汉杨昌举说“秧苗到田里,还是得靠马来驮。”

小村村位于黄平县旧州镇东部,距离镇政府15公里,全村所辖总面积约8平方公里,耕地面积1300多亩。该村森林覆盖面积为58.4%,地形狭窄,多为山地和丘陵,全村有200多户1000余人。

插完秧苗,大娘吕永翠牵着自家的马慢悠悠地往家走。马儿不时伸嘴薅起路边的嫩草,吕大娘停下来由着它吃,顺便歇下来和我们聊起养马的事。“大清早驮苗插秧,一直忙到下午,马太饿了。”养了15年的马,在她看来像家里的一个大孩子一样。

作为外村嫁进来的媳妇,吕永翠是爬山路嫁进来的。“以前村里不通车路呀,进出小村只能爬山路,要一两个小时。村里人一年到头也不会去镇里几趟。”

直到有一年,突发山洪,把村里的小河沟冲宽了,小村人才有了能走车的“水路”——货车能涉水开到村里。村民受启发,有人买来了马,再做一板车给马套上,小村人终于有了自己的交通工具,小河沟也成了跑马拉货的“马路”。

30年前,杨老汉是村里最早的养马人,在村里第一个拥有马车,至今他家30年前制的马车都还在使用。

河里能跑马车后,小村人与外界的沟通变得频繁起来。“我们用马车拉自家种的东西去卖,也买外面的东西回来,大家的日常用品变得丰富多了。马车还拉乡亲们去镇里赶场,当时不少爬不动山路的老人争着要坐马车,我带也不是,不带也不是,生怕他们摔下来哩。”说起马儿给村里带来的改变,杨老汉乐呵呵地打开了话匣子。小到日常用品,大到修房驮沙,再到上山砍柴,下田插秧,有了马之后,家里像有了一个棒劳力,繁重的农家生活,也变得轻松了不少。现在家里有了小山轮,用马的机会不多了,可他还是舍不得卖掉马。“有感情了,一直养下去,直到养不动为止咯。”

2017年,平坦宽敞的通村路修到村里,到镇里赶集不用坐马车;紧接着通组路、产业路也在小村铺开,需要用马的场景越来越少,不少人家卖掉马买了农用车。山野中的田埂、陡山道,则是小村马儿最后的用武之道。

最鼎盛时,小村村平均两户就有一匹马,现在,全村养马的人家只剩下不到60户,大多都是50多岁的老人在坚持,用马儿帮着家里干些上山驮柴、下田驮粪的活。

村里也有几个养马的年轻人,他们的养马用途与老一辈不同,他们的马儿得出远门去挣钱。“上个月我接了单生意,干了20天,挣了1万2千元钱哩!”采访中,一位开着小货车的年轻村民与杨老汉打招呼。杨老汉看着他的车赞叹,“换大车了哟!”小伙满面春光地回答,“有个拖斗方便运马出去干活嘛。”

这样专门养马拉活的人,被当地人称为“赶马人”。

走南闯北的“赶马人”

宽阔的且兰大道穿过广袤的田野,一片农家“小别墅”坐落其间。这是旧州镇舞阳河库区移民安置点。该村村民蒙昌贵在自家屋后种了两亩牧草,养着2匹马。他家的三层小楼就是这些年赶着马儿走南闯北“驮”来的,屋前堆放的五个铁制驮架便是见证。

2006年,常年在外打工的蒙昌贵回到旧州,看着村里有人干赶马的营生,他也花5000元钱买了一匹马,成为一名赶马人。

马厩里,枣红色的马儿细细地嚼着新鲜的草料,黑色的鬃毛整整齐齐剪到寸许,油光发亮的棕红色短毛下,充满力量的肌肉线条把马勾勒得英姿勃发。最近农忙,他的两匹马常在周围帮村民驮秧苗,挣得不多,属于半工半送。秧田里泥土多,每次马回来,他都会用钢梳给马儿细致地梳理毛发。

去年底之前,他有4匹马,因生意不佳,年前他卖了2匹。从2006年开始养马,他前前后后养了20多匹,大多是因为马调教得好,被其他人高价买走,像去年这样因生意变少而主动卖马,15年来还是头一遭。

一同来看热闹的村民夸他的马好。正在给马耐心梳毛的他回答:“这匹还不算,前年被别人高价买走的那匹才叫好。”买时花了12000元的马,卖时17000元。除了一年来给他拉货赚到的钱,马儿一转手又给他挣了5000元。因为会养马、会教马,他也成为赶马人里有名的“驯马高手”,很多人愿意出高价买他调教的马,拉回去干活听话又能干。

村民问他有什么驯马经,他笑着说“我没读过多少书,哪有什么驯马经。只不过养多了,相马的时候挑性子好的,养的时候顺着马的脾性,对他好些,它们就会温顺听话的干活。毕竟马很通人性,你对它好他知道。”

赶马人的生活就是一马一人四处漂泊,脚走得宽,才能有生意做。这些年,黔东南的县市他都去过,还到过黔南、贵阳等地。前些年是给村民盖房子,驮石料、木料。最近几年,随着乡村公路网的不断推进,车能到的地方越来越多,盖房子之类的生意就变少了。主要到深山老林,去帮木材商人驮木材,帮修信号塔、水渠的项目驮钢筋水泥等材料。生意最好的那几年,他一匹马一天能挣到500-600元钱,一年能挣七八万。

记忆里挣得最多却最苦的活是去罗甸帮修铁塔驮水泥,一干就是3个月。一方水泥驮运费1000块钱,价格很诱人,但他和马儿起早贪黑,一天走五六趟能驮半方水泥,挣五百来块钱。“全是不通路的野山林,人爬都费力,马驮着东西更难走。”走一个来回得花近两个小时,一起同去的有8个人,8匹马。

“一马一人”是赶马人这一行安全出行的规矩。货重山陡时,人得推马一把拉马一下;货物过长,比如运送木材时,人得在转弯处扶着货物,帮马儿转弯;马儿乏了疲了,得哄哄,给点精饲料像给零食一样,安慰安慰……一人一马就是艰难山路上的战友,一起蹚过山川河流,驮起一家人的四季温饱。

赶马7年,他在村里修起了一幢大房子,艳羡的村民只看着赶马人“有本事,挣到了钱”,没看到一人一马跋涉在最艰险的山路上,走过那些一脚不慎,马肚子都要被“刮”穿的惊险。蒙昌贵没摔过马,但他同行的同伴出现过,马儿顺着山坡摔下,血肉模糊,赶马人欲哭无泪。他们的难过,不仅是损失了近万元的贵重资产,更是不忍看到日夜相伴的“战友”粉身碎骨。

以前急着挣钱,他什么活都接,一人一马扣着脚趾头,硬着头皮跋涉在艰险的山路。近年来,家里修了房,有了积蓄的蒙昌贵,他不再接危险的活。“前些天邻村要修个堡坎,路太陡了,出很高的价,我没敢接。我可不想让我的马去冒这个险。”大男人不会说肉麻的话,这个靠马发家的汉子,其实是个心疼马的“软心人”。

即将消失的人文风景

养马是旧州镇小村村的独特风景。

老汉杨昌举家破旧低矮的马棚前,是一座新建高速路的高架桥,近期即将完工,届时村民们能直接开着小车,几分钟就能上高速,通往更远的远方。

小村村这个在马背上发展起来的村庄,上年纪的人家里,有些人家的电视是马驮来的,有些人家修房子的泥沙木料是马驮来的,有些人的媳妇是通过河里的马路从村外驮进来的,大家对马都有深厚的感情。年轻的村支书杨俊是在马背上玩耍着长大,他和大家都有一种矛盾的情结:希望村里交通改善,但又发现交通一旦改善,马儿也许将离他们的生活更远,多少年后,子孙后代也许再也听不见这里的马蹄声。

和马儿相处日久,养马人和马之间建立了感情,摸清了马儿的一些独特而有趣的脾性。马到底会不会卧倒睡觉?没有接触过马匹的人,经常被各种介绍里的不同答案弄昏头脑。蒙昌贵说出自己观察到的答案:马儿睡不睡觉还得看马,大多数都睡,站着睡,闭目养神;也有少部分不睡,比如他现在喂着的这匹就不睡觉,至于躺下睡的情况也有,一般是病了就会躺着睡觉,病好了就还是站着睡。

说起一起赶了10多年马的同行周师傅,蒙昌贵心里五味杂陈:“他家养了5匹马,赶马生意越来越少,去年底把马全卖了,买了一辆大货车,现在跑运输。”与他一同赶马的,很多都卖掉马匹转行。去年以来,蒙昌贵的生意少了很多,但他还是坚持留下2匹。卖掉马的人说,马吃得太多,没生意养不起。他却说,没有青饲料的时候,马一天也只吃15元钱的苞谷,吃得不多,养得起。“疫情过去了,我觉得赶马生意还会变好的。这不是要乡村振兴嘛,还有很多项目要往山里修的。”对于赶马生意的未来,他充满期望。

蒙昌贵家不远处是贵州省十大历史文化名镇旧州古镇,近年来该镇游人越来越多。脑子活络的他说,以后要是有游客想骑马,他就去买矮种马来做骑马生意,那个虽然没干活的马健壮,但骑起来安全。