○黔东南州融媒体中心记者 王佳丽

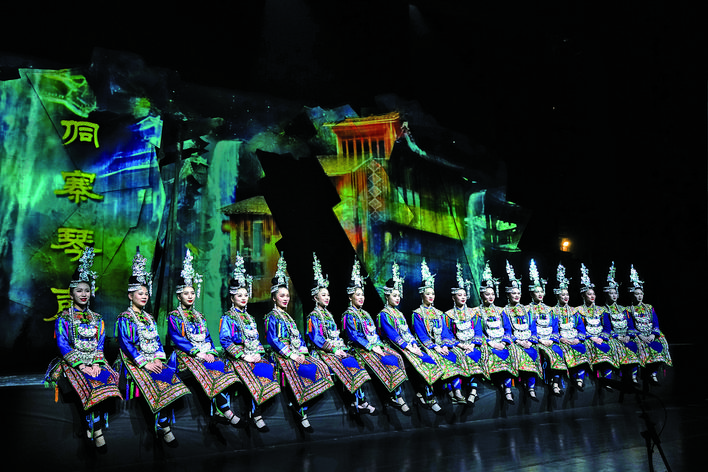

“再远的路程你莫要迷茫,花桥古楼是你我的家乡……”侗族姑娘们拨弹着牛腿琴,轻灵响亮的歌声久久回荡。舞台上,山峦如黛,云遮雾绕,烟雨迷蒙,戏剧《侗寨琴声》就这样拉开了序幕。

《侗寨琴声》是由贵州省人民政府主办,贵州省民族宗教事务委员会、贵州省文化和旅游厅、贵州省广播电视局、黔东南州人民政府承办,黔东南州歌舞团、黎平县侗族大歌艺术团、从江县民族艺术团、贵州大学音乐学院倾情演绎的民族戏剧。故事从黔东南黎平县的“歌窝寨”发端,讲述了毕业于浙江大学的茶学专业博士研究生、共产党员杨家林来到寨子任驻村第一书记的经历,剧中涵盖了东西部扶贫协作、产业发展、直播带货等内容,展现了各族人民对美好生活的期盼,还原了全国脱贫攻坚战线的奋斗与荣光,唱响了精准扶贫的时代强音。

基于真实的艺术创作:八方客,长桌宴

隔山情歌听不厌

“演员深情地演绎,背景和光影的交错,配乐和歌舞动人心魄,使我的心绪久久不能平静。”贵州民族大学学生王丽看完演出后表示。

黔东南贫困面大、贫困人口多、贫困程度深,同时是少数民族自治州,少数民族歌舞戏剧极具代表性,可以说“隔山情歌听不厌”。而黎平县更是“红军走过的地方”,选定这个故事背景,是艺术创作人员基于真实的精心考量。

主创团队多次深入侗寨采风,反复打磨剧本,不断力求精进。在表现形式上,《侗寨琴声》以侗戏为基调,突出了侗族传统琵琶、牛腿琴、侗笛等与现代音乐相融合的特点;在语言表达上,采用普通话、地方方言和民族语言对白与侗语唱词相结合;在舞美设计上,全剧烘托出“天、地、人、木、气”舞台效果,使之充满了浓郁的民族特色。

演员们精心排练,使整个剧目成为政治性、时代性、民族性、艺术性的高度融合。充分展示了全州各族人民交往交流交融、“感党恩、听党话、跟党走”,以铸牢中华民族共同体意识为主线,牢牢守住发展和生态两条底线,用好民族文化和生态环境两个宝贝,打造国内外知名民族文化旅游目的地,为实现中华民族伟大复兴中国梦努力奋斗的精神风貌,唱响“民族原生态·锦绣黔东南”品牌,谱写了新时代民族团结进步新篇章。

脱贫史诗的诗性表达:下决心,换思路

歌窝定能变金窝

习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调,“脱贫攻坚不仅要做得好,而且要讲得好。”

全剧塑造了一个具有共性的第一书记形象,以高度的艺术汇编,充分反映了成千上万个第一书记响应党中央的号召,深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,为确保全面建成小康社会,一个民族都不能少,彻底撕掉千百年来的绝对贫困标签,不断满足各族人民对美好生活向往的动人事迹。

剧目展示了多样而全面的扶贫方式和经验,产业扶贫、东西部扶贫协作、直播带货……同时通过人物对话塑造人物个性、交代贫困原因,这些情节组合到一起,形成一个有机整体,留下了令人回味的集体记忆,为决胜脱贫攻坚奉献出精彩的时代精神图谱。正如编剧蒋步先说:“《侗寨琴声》是我们为脱贫攻坚战线上的致敬之作,希望通过这部作品将我们在脱贫攻坚第一线收获的震撼和感动传递给大家。”

最终,在杨家林和众人的努力下,“歌窝”终于变成“金窝”。而在现实中,黔东南坚持尽锐出战,挥师鏖战脱贫,与全省、全国一起奔了小康。《侗寨琴声》也从歌窝寨折射黔东南,从黔东南折射贵州乃至全国,以全景式的视野,创新性地呈现精准扶贫产生的山河巨变和历史性成就,揭示人类与贫困斗争几千年所取得的伟大进步。

心谢党恩的意识升华:跟党走,步不停

千年万代不离分

值得一提的是,无论在现实还是在剧目中,党的扶贫政策和巨大关怀始终贯穿其中。

戏剧的内容也紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这一主线,充分展示了全州各民族文化大融合、各族人民“感党恩、听党话、跟党走”、铸牢中华民族共同体意识的精神风貌。而戏剧的最后,侗族儿女也在迎接新生活时不忘唱起侗歌谢党恩。总导演刘能一说:“我们创作的过程,是一次向人民学习、被人民感动的过程。”其感念的也是党的恩情和人民的谢意。

琴声悠悠,红心昭昭。

如今,走进苗乡侗寨,白墙红瓦的党群服务中心崭新明亮,墙面绘制的党旗鲜红,“决战脱贫攻坚,决胜全面小康”等标语随处可见,党建宣传栏、灯光篮球场、木质戏楼等一应俱全,曾经的少数民族贫困村寨如今彻底变了样,到处是生机勃勃的新景象。

“跟党走,步不停,千年万代不离分。”今年是中国共产党建党100周年,《侗寨琴声》搬上舞台正是以优秀民族文化向建党百年华诞献礼,展现了我州不忘初心、牢记使命,坚定不移跟党走的决心和信心。同时也是我州在巩固提升民族团结进步示范州创建成果上持续发力,为进一步铸牢中华民族共同体意识贡献了黔东南智慧。