文/杨绍敏 图/姚 宁

在一件古朴而又精美的苗绣面前,我惊呆在原地,久久不愿挪开脚步。

这是一套苗族超短衣裙。静立在玻璃窗里的服装模特道具,保持着亘古不变的姿势,将其穿在身上,很随意的样子,向世人展示苗绣服饰的独特魅力。历经岁月风霜,衣服左肩处出现了一个茶杯大小不规则的破洞,像时光凝结的缺口。灯光暗淡,相视无语,我伫立的影子投射到模特的身边,立即衬托出我衣着的世俗与乏味。

我无法用语言去描述它的美丽,也无法用文字还原那一针一线的精湛绣技,我只能用目光一遍又一遍地打量它的模样,收集它的艳丽,并感受悠悠岁月无声无息地流逝。此时,一种错觉在脑海里滋生,我仿若置身于古老的苗寨,木屋散落山间,鸟鸣宛转树林,溪流映带田野,炊烟生动山村。欢快的芦笙吹起来了,婀娜的舞蹈跳起来了,一群身着苗绣的年轻女子,打着油布伞,踏着青石铺砌的街面款款走来,如流动的画面。她们加入到人群中,顿时,人们的目光朝这边聚拢过来,照相机的镜头随着这一片绚丽的色彩而转动……

第一次如此近距离地欣赏苗绣,除了带给我强烈的震撼之外,还激起我关于苗绣的那些奇妙想象。

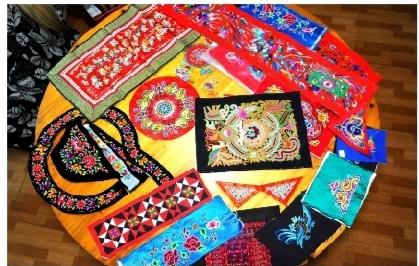

这是凯里民族风情园内一家苗绣收藏馆,一件件散发着迷人光彩的苗绣作品,让我流连忘返。

美丽从指尖源源呈现。

一盏孤灯,一剪身影。多少个无眠的夜晚,一代代苗绣传承人,坚守着祖先留传下来的传统技艺,怀揣着对苗绣事业的执着追求,在一片片朴实无华的画布上,绣织出一幅幅精美绝伦的苗绣作品。同时,她们守候着山寨的空寂,用针线串起一个个平平淡淡而又充满希望的日子。

一方水土滋养一方人。在黔东南这一片神奇而又多彩的土地上,民风淳朴,从小耳濡目染,浸润了山的秀丽和水的灵气,血液里流淌着民族的精髓,世间万物,就成了最鲜活最原始的创作源泉。一花一草,皆可入画,于是,每一件苗绣作品,都是多姿多彩大自然的生动再现,同时,在作品的绣织过程中,将鲜艳的色彩、夸张的手段和大胆的想象等综合运用,使作品被赋予更多的民族元素和艺术创造。更为重要的是,绣织者将自己真挚的情感融入其间,浓缩着当地人民对艰辛岁月的深切回眸及美好生活的无限向往。

一件苗绣,一个故事。在巴拉河畔的一个苗寨里,一位当地绣娘,一边展示苗绣技艺,一边向我介绍作品背后所包含的故事。通过她的讲述,我仿佛看到苗族祖辈,从遥远的地方出发,跋山涉水,不畏艰辛,一路向南走来,最终扎根于此,开荒种地,生生不息;我仿佛亲临春耕秋收的劳动场面,与当地老百姓一起挥汗如雨,唱着动听的歌谣,体会着农事的劳苦,也享受着丰收带来的喜悦;我仿佛感受到苗族人民热情豪迈的性情,大块吃肉,大碗喝酒,敢爱敢恨,敢做敢当;我也仿佛听见花前月下的窃窃私语,一对对青年男女,相约黄昏后,真情表白,自由恋爱……

随着传统与现代、民族与时尚的不断融合,作为国家非物质文化遗产的苗绣,日益绽放出夺目的光芒。越来越多的苗绣作品走出国门、走向世界,用它独具魅力的艺术,赢得广泛的好评和青睐。

苗绣美好的明天,吸引着更多的人加入其中。

周末,我受邀参加苗绣技艺培训会。在凯里的一个移民小区,当我走进社区活动室,里面早已座无虚席。参训人员都是来自该小区的移民户,他们神情专注。讲台上,一位苗绣传承人,正在讲解苗绣的相关技艺。我躲在一个角落里,掏出手机,悄悄将这一幕永久地定格在相册里。但我无法把这里的每一次培训情景都记录下来,而且,像这样的培训,在乡村、在苗寨,都在定期或不定期地开展。我只能通过这一次的亲身经历,去想象着累加起来的盛大场面,以及一张张笑脸组合成的无边灿烂。

从活动室里退出来,外面阳光正好,它像是什么都知道似的明晃晃笼罩着我。

通过技能培训,越来越多的人,依托苗绣走上了脱贫致富的道路。

前不久,刚刚结识了一位来自乡村的年轻苗绣传承人,为了热爱的苗绣事业,她毅然辞去了稳定的工作,回到家乡,创办了属于自己的苗绣公司。当这位身材娇小、体态纤柔的苗绣传承人站在我面前时,宛若一位来自尘世之外的女子,清纯中透露出手艺人的气质。她身穿一件天蓝色蜡染连衣裙,一头乌黑的秀发恰到好处地披散在肩上,由于经常赶绣作品熬夜工作,消瘦的脸上略显疲意,但那双如山泉般明亮的眼睛,却闪烁着坚定和自信。她领着我参观她的工作室,如同一位熟练的讲解员,一件件作品栩栩如生地展现在我眼前。

交谈中,她自豪地告诉我,苗绣一定能在乡村振兴中大显身手。

离开她家,走在一条乡间小路上。正值金秋十月,收割完稻谷的田野里,土地已经翻犁,刚冒出地面的各种蔬菜迎风生长,浩荡成一大片蓬勃的绿色。