○ 顾涛

在大山的皱褶里,有一个裸露于峡谷地表的村寨,它山上巨石居多,可森林覆盖率还是高达70%,你说怪不怪?它经明代、清代、民国直至现在近500年的历史变迁,依然是散落在凯里小高山山麓的一颗耀眼的明珠,你说神奇不神奇?它是哪里呢?它就是开怀街道的古村落之一——棉席村。

棉席,苗语Mait Seil,距凯里市中心19公里,位于凯里市和雷山县的交界处,两面高山相夹,村子坐落于一条峡谷坳口的斜坡上,东临塘寨村,西接舟溪镇,南接雷山县乌流村,北接鸭塘镇别牙村。

棉席村聚落分上寨和下寨,两处聚落呈三角形,周围散有博引丢、竹子冲、翁浪、火烧寨等7个自然寨 9个村民小组,共有426户家庭2031人,杂居着杨姓、胡姓、潘姓、姚姓、文姓等姓氏,其中杨姓人口占全村人口的70%以上。

据凯里市杨姓家谱编写组编写的《杨再思氏族通志》记载,开怀杨氏最早的祖先告首,汉人,在明朝成化年间,来到党稿村居住,其子孙亚纠和保纠兄弟,又搬到一个名叫阳嘎栋的漏斗形大冲里居住,发展到四百户左右的村落规模,再后来,一场大火把村落烧得精光,村里的人只好背井离乡,流落四方。只有亚纠房族支系搬到嘎档博东侧即现在的棉席村居住,而保纠房族支系却远走友榜即现在的营盘村居住。

虽然那时候的被迫搬迁,让棉席村远离了水源,不是理想的家居之地,并且地势较高,海拔950米,地处山口旁,东西风畅通无阻,是偏僻和极冷的山口。但是棉席村人与天斗与地斗,以一颗宁静平和之心,硬是开辟出一座耀眼的村落出来,比如说,棉席村属典型的喀斯特地貌,村子的左右两边和对面坡都有溶洞,至少10个,洞内又有岔洞。其中,有几个溶洞走3个多小时都未到尽头,洞内各种钟乳石奇形怪状,像棉花,像小米,像竹笋,像褶裙……林林总总,非常壮观,让人流连忘返,最适宜旅游开发而不是进行农业种植。又比如说,棉席村属亚热带季风气候,多雾湿润,冬季时分往往比凯里城区早有霜冻;棉席村地处山区,田土面积少,人均不到五分地,虽以种水稻、玉米、红薯等农作物为主,种洋芋、小麦、棉花,高粱等农作物为辅,但在上世纪八十年代以前除田土种植的收成外还需家家户户的青壮年每年外出务工以补贴家用。再比如说,棉席村远离城市,交通不便,于是,棉席人有了自己独特的饮食习惯。主食米饭,副食四季瓜果蔬菜出自田间地头,自制的酸菜、干豇豆、干萝卜、干鱼、腌鱼、腊肉等食物存放的时间长,可备不时之需。改革开放后,棉席人民的生活有了很大的改变,但平时粗茶淡饭,每餐还是少不了酸汤菜。

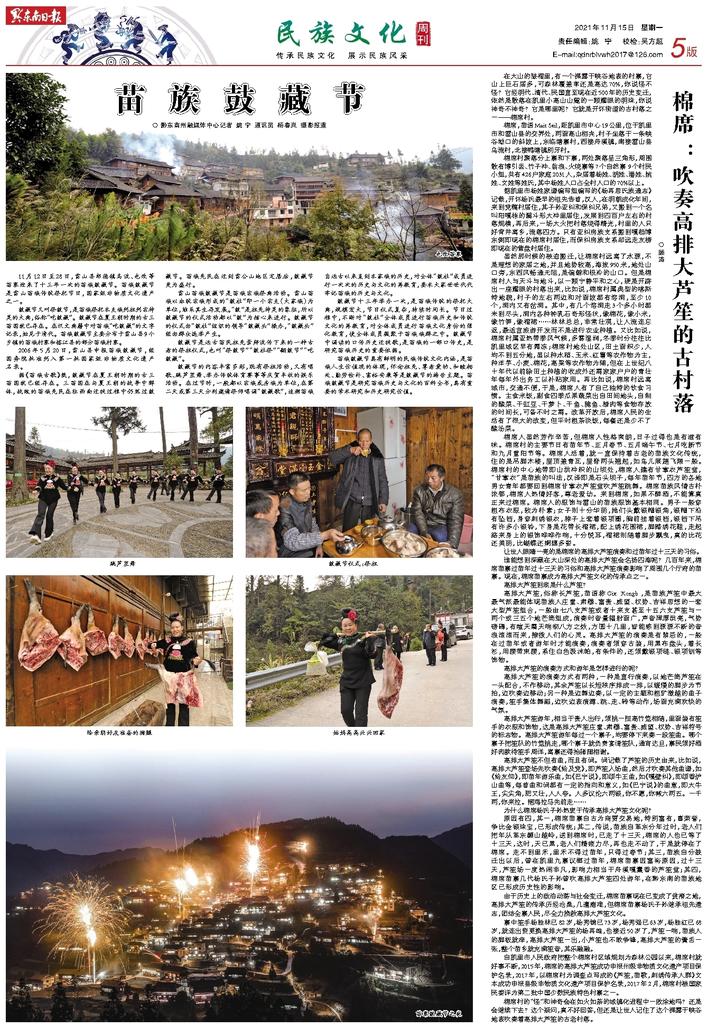

棉席人虽然劳作辛苦,但棉席人性格爽朗,日子过得也是有滋有味。棉席村的主要节日有苗年节、正月春节、五月端午节、七月吃新节和九月重阳节等。棉席人活着,就一直保持着古老的苗族文化传统,住的是吊脚木楼,屋顶盖青瓦,屋脊两头翘起,如鸟儿展翅飞翔一般。棉席村的中心地带即山洪冲积的山坝处,棉席人建有甘掌衣芦笙堂,“甘掌衣”是苗族的叫法,汉译即是石头坝子,每年苗年节,四方的各地男女青年都要回到棉席甘掌衣芦笙堂吹芦笙跳舞。棉席苗族风情古朴浓郁,棉席人热情好客,尊老爱幼。来到棉席,如果不醉酒,不能算真正来过棉席。棉席人的服饰与雷山的苗族服饰基本相同。男子一般穿粗布衣服,较为朴素;女子则十分华丽,她们头戴银帽银角,银帽下沿有坠铛,身穿刺绣银衣,脖子上套着银项圈,胸前挂着银铛,银铛下吊有许多小银铃,下身是花带长褶裙,配上绣花围裙,脚踏绣花鞋,走起路来身上的银饰哗哗作响,十分悦耳,褶裙则随着脚步飘曳,真的比花还美丽,比蝴蝶还婀娜多姿。

让世人眼睛一亮的是棉席的高排大芦笙演奏和过苗年过十三天的习俗。

谁能想到深藏在大山深处的高排大芦笙会名扬四海呢?几百年来,棉席苗寨过苗年过十三天的习俗和高排大芦笙演奏影响了周围几个厅府的苗寨。现在,棉席苗寨成为高排大芦笙文化的传承点之一。

高排大芦笙到底是什么芦笙?

高排大芦笙,俗称长芦笙,苗语称Gix Xongb ,是苗族芦笙中最大最气派最能体现苗族人庄重、肃穆、富贵、威望、权势、吉祥思想的一套大型芦笙组合,一般由七八支芦笙或者十来支甚至十五六支芦笙与一两个或三五个地芒筒组成,演奏时音量辐射面广,声音浑厚洪亮,气势磅礴,有喧天震天响彻八方之效,方圆十几里,皆能感到源源不断的音浪滚滚而来,撩拨人们的心灵。高排大芦笙的演奏是有禁忌的,一般在过苗年或者游年时才能演奏,演奏者须穿古装,用黑布盘头,着长衫,用腰带束腰,系住白色汲沫帕,有条件的,还须戴银项链、银项钏等饰物。

高排大芦笙的演奏方式和游年是怎样进行的呢?

高排大芦笙的演奏方式有两种,一种是直行演奏,以地芒筒芦笙在一头配合,不作移动,其余芦笙以长短秩序排成一排,以缓慢的脚步为节拍,边吹奏边移动;另一种是边舞边奏,以一定的主题和粗犷激越的曲子演奏,笙手集体舞蹈,边吹边表演蹲、跳、走、转等动作,场面充满欢快的气氛。

高排大芦笙游年,相当于贵人出行,须挑一担高竹篮相随,里面装有笙手的衣服和饰物,这是高排大芦笙庄重、肃穆、富贵、威望、权势、吉祥符号的标志物。高排大芦笙游年每过一个寨子,均要停下来奏一段笙曲。哪个寨子把笙队的竹篮挑走,哪个寨子就负责宴请笙队,通宵达旦,寨民须好酒好肉款待笙手周详,离寨还得抬猪腿相谢。

高排大芦笙不但有曲,而且有词。词记载了芦笙的历史由来,比如说,高排大芦笙登场先吹奏《给及党》,即芦笙入场曲,然后才吹奏其他曲谱,如《给友仰》,即苗年游乐曲,如《巴宁说》,即颂牛王曲,如《嘎壁纠》,即颂香炉山曲等,每首曲和词都有一定的指向和意义,如《巴宁说》的曲意,即大牛王,尖尖角,肥又壮,人人夸。人多议论六两银,你不愿,你喊六两五。一千两,你来拉。捆鸡拉马先前走……

为什么棉席杨氏子孙热衷于传承高排大芦笙文化呢?

原因有四,其一,棉席苗寨自古为商贾交易地,特别富有,喜荣誉,争比金银珠宝,已形成传统;其二,传说,苗族自革东分年过时,老人们把年从革东翻山越岭,送到棉席时,已走了十三天,棉席的人也已等了十三天,这时,天已黑,老人们精疲力尽,再也走不动了,于是就停在了棉席。走不到里禾,里禾不得过苗年,只得过春节;其三,苗族自分鼓迁出以后,曾在凯里九寨议榔过苗年,棉席苗寨因富裕原因,过十三天,芦笙场一度热闹非凡,影响力相当于舟溪嘎囊香的芦笙堂;其四,棉席苗寨几代杨氏子孙曾吹高排大芦笙四处游年,在黔东南的苗族地区已形成历史性的影响。

由于历史上的政治动荡与社会变迁,棉席苗寨现在已变成了贫瘠之地,高排大芦笙的传承历经沧桑,几遭磨难,但棉席苗寨杨氏子孙继承祖先遗志,团结全寨人民,尽全力挽救高排大芦笙文化。

寨中笙手杨胜林已82岁,杨秀锦已73岁,杨秀强已63岁,杨胜红已68岁,就连出资更换高排大芦笙的杨再雄,也接近50岁了,芦笙一响,苗族人的脚板就痒,高排大芦笙一出,小芦笙也不敢争锋,高排大芦笙的簧舌一张,整个苗乡就充满笙音,其乐融融。

自凯里市人民政府把整个棉席村区域规划为森林公园以来,棉席村就好事不断,2015年,棉席的高排大芦笙成功申报州级非物质文化遗产项目保护名录,2017年,以棉席村为调查点写成的《芦笙,苗歌,刺绣传承人群》文本成功申报县级非物质文化遗产项目保护名录,2017年2月,棉席村被国家民委评为第二批中国少数民族特色村寨之一。

棉席村的“怪”和神奇会在如火如荼的城镇化进程中一败涂地吗?还是会继续下去?这个疑问,真不好回答,但还是让世人记住了这个裸露于峡谷地表吹奏着高排大芦笙的古老村落。