○ 黔东南州融媒体中心记者 姚宁 顾慧明 杨光能

坝芒,变了!

过去,一提到坝芒,大家想到的就是最偏远的、最穷的、基础设施最差的乡。

现在,一说起坝芒,大家看到的是产业从无到优、基础设施大幅改善、城乡面貌焕然一新。

坝芒,没变!

过去,坝芒人有一股不服气、不服输的干事创业热情。

现在,在坝芒大地,不甘落后、敢于争先的“坝芒精神”没有丝毫的减弱,依然是行动的自觉、精神的灵魂,正在坝芒生根开花。

现在,坝芒干部风清气正的作风,也依然没有丝毫减弱。群众有所呼,干部有所应,他们以百姓心为心,迈开步子走近群众,扑下身子服务群众,进而换回真心、赢得民心。

“幸福都是奋斗出来的!就是苦死累死,也要把蔬菜产业干起来。”这是记者在麻江县坝芒布依族乡采访时,听到群众说得最多的一句话。

“‘不甘落后、敢于争先’是坝芒的精神内涵。”坝芒乡党委书记说。

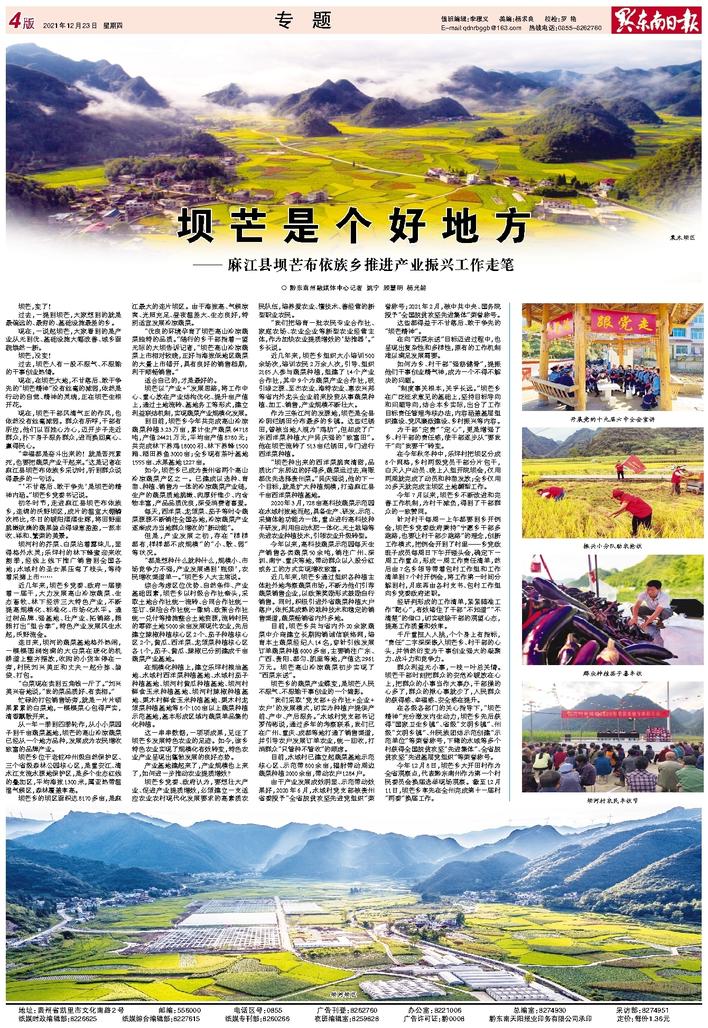

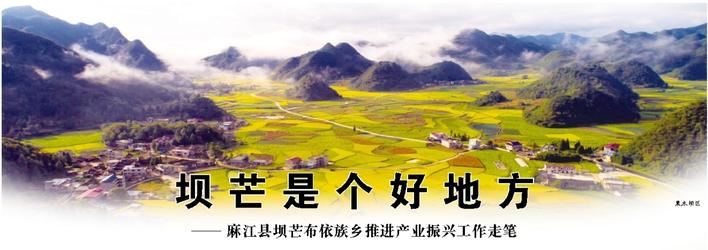

初冬时节,走进麻江县坝芒布依族乡,连绵的沃野坝区,成片的温室大棚鳞次栉比,冬日的暖阳熠熠生辉,将田野里脆嫩欲滴的蔬果装点得绿意盈盈,一派丰收、祥和、繁荣的美景。

坝河村的芥菜、白菜沾着露珠儿,显得格外水灵;乐坪村的林下蜂蜜迎来收割季,经线上线下推广销售到全国各地;水城村的圣女果压弯了枝头,等待着采摘上市……

近几年来,坝芒乡党委、政府一届接着一届干,大力发展高山冷凉蔬菜、生态畜牧、林下经济三大特色产业,不断提高规模化、标准化、市场化水平。通过树品牌、强基地、壮产业、拓销路,频频打出“组合拳”,特色产业发展风生水起,沃野流金。

连日来,坝河的蔬菜基地格外热闹,一棵棵圆润饱满的大白菜在硬化的机耕道上整齐摆放,收购的小货车停在一旁,村民刘兴美正和丈夫一起分拣、装袋、打包。

“白菜现在卖到五角钱一斤了。”刘兴美兴奋地说,“我的菜品质好、有卖相。”

忙碌的打包销售场旁,就是一片片硕果累累的白菜地,一棵棵菜心包得严实,清香飘散开来。

从一年一季到四季轮作,从小小菜园子到千亩蔬菜基地,坝芒的高山冷凉蔬菜已经从一个地方品种,发展成为农民增收致富的品牌产业。

坝芒乡位于老蛇冲州级自然保护区、三个省级森林公园核心区,是重安江、清水江支流水源地保护区,是多个生态红线的叠加区,平均海拔1300米,属亚热带温湿气候区,森林覆盖率高。

坝芒乡的坝区面积达8170多亩,是麻江最大的连片坝区。由于海拔高、气候凉爽、光照充足、昼夜温差大、生态良好,特别适宜发展冷凉蔬菜。

“优良的环境孕育了坝芒高山冷凉蔬菜独特的品质。”随行的乡干部指着一望无际的大坝告诉记者,“坝芒高山冷凉蔬菜上市相对较晚,正好与海拔低地区蔬菜的大量上市错开,具有良好的销售档期,利于顺畅销售。”

适合自己的,才是最好的。

坝芒以“产业+”发展思路,将工作中心、重心放在产业结构优化、提升亩产值上,通过土地流转、基地务工等形式,建立利益联结机制,实现蔬菜产业规模化发展。

到目前,坝芒乡今年共完成高山冷凉蔬菜种植3.23万亩,累计生产蔬菜64718吨,产值24421万元,平均亩产值8780元;共完成林下养鸡18000羽、林下养蜂1500箱、稻田养鱼3000亩;全乡现有茶叶基地1555亩、水果基地1227亩。

如今,坝芒乡已成为贵州省两个高山冷凉蔬菜产区之一。已建成以选种、育苗、种植、销售为一体的冷凉蔬菜产业链,生产的蔬菜质地脆嫩、肉厚纤维少、内含物丰富,产品品质优良,深受消费者喜爱。

每天,西洋菜、龙须菜、茄子等时令蔬菜源源不断销往全国各地,冷凉蔬菜产业逐渐成为当地群众增收的“新动能”。

但是,产业发展之初,存在“样样都有,样样都不成规模”的“小、散、弱”等状况。

“都是想种什么就种什么,规模小、市场竞争力不强,产业发展遇到‘瓶颈’,农民增收渠道单一。”坝芒乡人大主席说。

综合考虑区位优势、自然条件、产业基础因素,坝芒乡以村级合作社牵头,采取土地合作社统一流转、合同合作社统一签订、保险合作社统一缴纳、政策合作社统一兑付等措施整合土地资源,流转村民的零碎土地5000余亩发展现代农业,先后建立辣椒种植核心区2个、茄子种植核心区2个,黄瓜、西洋菜、龙须菜种植核心区各1个,茄子、黄瓜、辣椒已分别建成千亩蔬菜产业基地。

在规模化种植上,建立乐坪村粮油基地、水城村西洋菜种植基地、水城村茄子种植基地、坝河村黄瓜种植基地、坝河村鲜食玉米种植基地、坝河村辣椒种植基地、栗木村鲜食玉米种植基地、栗木村龙须菜种植基地等8个100亩以上蔬菜种植示范基地,基本形成区域内蔬菜单品集约化种植。

这一串串数据,一项项成果,见证了坝芒乡发展特色农业的足迹。如今,该乡特色农业实现了规模化有效转变,特色农业产业呈现出蓬勃发展的良好态势。

产业基地建起来了,产业规模也上来了,如何进一步推动农业提质增效?

坝芒乡党委、政府认为,要想壮大产业、促进产业提质增效,必须建立一支适应农业农村现代化发展要求的高素质农民队伍,培养爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。

“我们把培育一批农民专业合作社、家庭农场、农业企业等新型农业经营主体,作为加快农业提质增效的‘助推器’。”乡长说。

近几年来,坝芒乡组织大小培训500余场次,培训农民2万余人次,引导、组织2165人参与蔬菜种植,组建了14个产业合作社,其中9个为蔬菜产业合作社,吸引绿之源、至杰农业、海特农业、惠农兴邦等省内外龙头企业前来投资从事蔬菜种植、加工、销售,产业规模不断壮大。

作为三条江河的发源地,坝芒是全县冷阴烂锈田分布最多的乡镇。这些烂锈田,曾被当地人视为“鸡肋”,但却成了广东西洋菜种植大户吴庆强的“致富田”。他在坝芒流转了513亩烂锈田,专门进行西洋菜种植。

“坝芒种出来的西洋菜脆爽清甜,品质比广东那边的好得多,蔬菜运过去,商贩都优先选择贵州菜。”吴庆强说,他的下一个目标,就是扩大种植规模,打造麻江县千亩西洋菜种植基地。

2020年3月,728亩高科技蔬菜示范园在水城村拔地而起,具备生产、研发、示范、采摘体验功能为一体,重点进行高科技种子研发,利用自动水肥一体化、无土栽培等先进农业种植技术,引领农业升级转型。

今年以来,高科技蔬菜示范园每天生产销售各类蔬菜50余吨,销往广州、深圳、南宁、重庆等地,带动群众以入股分红或务工的方式实现增收致富。

近几年来,坝芒乡通过组织各种植主体赴外地考察蔬菜市场,不断为他们引荐蔬菜销售企业,以政策奖励形式鼓励自行销售。同时,积极引进外省蔬菜种植大户落户,依托其成熟的栽种技术和稳定的销售渠道,蔬菜畅销省内外多地。

目前,坝芒乡共与省内外20余家蔬菜中介商建立长期购销诚信联络网,培育本土蔬菜经纪人14名,穿针引线发展订单蔬菜种植6000多亩,主要销往广东、广西、贵阳、都匀、凯里等地,产值达2961万元。坝芒高山冷凉蔬菜初步实现了“西菜东送”。

坝芒乡的蔬菜产业蝶变,是坝芒人民不服气、不服输干事创业的一个缩影。

“我们采取‘党支部+合作社+企业+农户’的发展模式,切实为种植户提供产前、产中、产后服务。”水城村党支部书记罗传彬说,通过多年的考察联系,我们已在广州、重庆、成都等地打通了销售渠道,并引导农户发展订单农业,统一回收,打消群众“只管种不管收”的顾虑。

目前,水城村已建立起蔬菜基地示范核心区、示范带800余亩,辐射带动周边蔬菜种植2000余亩,带动农户1284户。

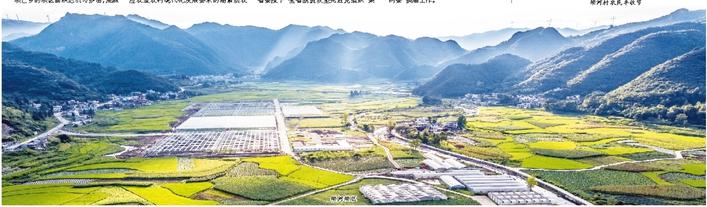

由于产业发展成效明显、示范带动效果好,2020年6月,水城村党支部被贵州省委授予“全省脱贫攻坚先进党组织”荣誉称号;2021年2月,被中共中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

这些都得益于不甘落后、敢于争先的“坝芒精神”。

在向“西菜东送”目标迈进过程中,也呈现出复杂性和多样性,原有的工作机制难以满足发展需要。

如何为乡、村干部“强筋健骨”,提振他们干事创业精气神,成为一个不得不解决的问题。

“制度事关根本,关乎长远。”坝芒乡在广泛征求意见的基础上,坚持目标导向和问题导向,结合本乡实际,出台了工作目标责任管理考核办法,内容涵盖基层组织建设、党风廉政建设、乡村振兴等内容。

为干部“定责”“定心”,更是增强了乡、村干部的责任感,使干部逐步从“要我干”向“我要干”转变。

在今年秋冬种中,乐坪村把坝区分成8个网格,乡村两级党员干部分片包干,白天入户动员、晚上入组开院坝会,仅用两周就完成了动员和种苗发放;全乡仅用20多天就完成主坝区土地翻犁工作。

今年7月以来,坝芒乡不断改进和完善工作机制,为村干减负,得到了干部群众的一致赞同。

针对村干每周一上午都要到乡开例会,坝芒乡党委政府秉持“宁愿乡干部多跑路,也要让村干部少跑路”的理念,创新工作模式,把例会开到了村里——乡党政班子成员每周日下午开碰头会,确定下一周工作重点,形成一周工作责任清单,然后由7名乡领导带着包村工作组和工作清单到7个村开例会,将工作第一时间分解到村,月底再由各村支书、包村工作组向乡党委政府述职。

经研判形成的工作清单,紧紧瞄准工作“靶心”,有效堵住了干部“不知道”“不清楚”的借口,切实破除干部的观望心态,提高工作质量和效率。

千斤重担人人挑,个个身上有指标,“责任”二字深深嵌入坝芒乡、村干部的心头,并悄然衍变为干事创业强大的凝聚力、战斗力和竞争力。

群众利益无小事,一枝一叶总关情。坝芒干部时刻把群众的安危冷暖放在心上,把群众的小事当作大事办,干部操的心多了,群众的揪心事就少了,人民群众的获得感、幸福感、安全感在提升。

在各级各部门的关心指导下,“坝芒精神”充分激发内生动力,坝芒乡先后获得“国家卫生乡镇”、省级“文明乡镇”、州级“文明乡镇”、州民族团结示范创建“示范单位”等荣誉称号,下辖的水城等多个村获得全国脱贫攻坚“先进集体”、全省脱贫攻坚“先进基层党组织”等荣誉称号。

今年12月8日,坝芒乡大开田村作为全省观察点,代表黔东南州作为第一个村民委员会换届选举现场观察。截至12月11日,坝芒乡率先在全州完成第十一届村“两委”换届工作。