○ 欧启成

原上海市政协人口资源环境建设委员会主任,上海市慈善基金会副理事长,复旦大学附属妇产科医院院长,上海市卫生局党委副书记、副局长,上海市人口和计划生育委员会党委书记、主任周剑萍同志,离开我们转眼已近10年。2012年12月17日,救人无数的周剑萍因突发心血管疾病去世。每每想起这个日子,我和她的家人一样,心情异常酸楚。我知道她走远了,听不到我们的声音了,留给我们的只有昨日的记忆和眷念。

说起周剑萍同志,我曾在1998年和2006年两次接触和拜访她。她的言谈举止慈祥和蔼,在我的印象中,她是一位学者,更是一位和善的母亲。她用青春和汗水浇灌民族团结幸福之花,她永远活在苗乡侗寨父老乡亲的心中。

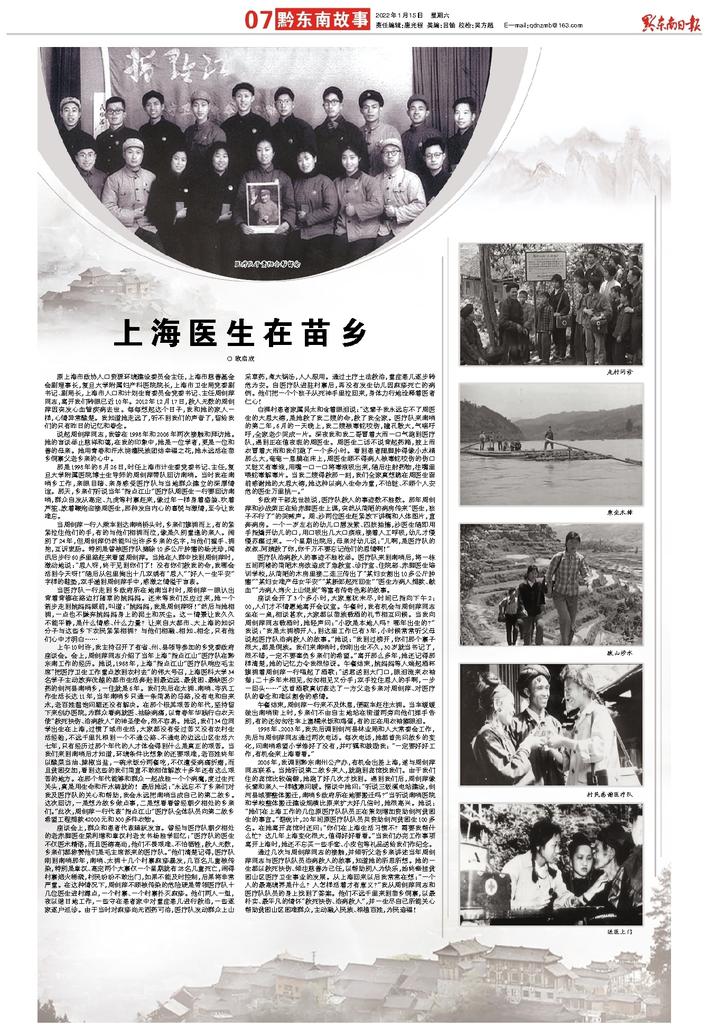

那是1998年的8月26日,时任上海市计生委党委书记、主任,复旦大学附属医院博士生导师的周剑萍带队回访南哨。当时我在南哨乡工作,亲眼目睹、亲身感受医疗队与当地群众建立的深厚情谊。那天,乡亲们听说当年“指点江山”医疗队周医生一行要回访南哨,群众自发从高定、九虎等村寨赶来,像过年一样身着盛装、吹着芦笙、放着鞭炮迎接周医生,那种发自内心的喜悦与激情,至今让我难忘。

当周剑萍一行人乘车到达南哨桥头时,乡亲们簇拥而上,有的紧紧拉住他们的手,有的与他们相拥而泣,像是久别重逢的亲人。阔别了24年,但周剑萍仍然能叫出许多乡亲的名字,与他们握手、拥抱,互诉衷肠。特别是曾被医疗队摘除10多公斤肿瘤的杨光珍,闻讯后步行60多里路赶来看望周剑萍。当她在人群中找到周剑萍时,激动地说:“恩人呀,终于见到你们了!没有你们救我的命,我哪会活到今天呀!”随后从包里掏出十几双绣有“恩人”“好人一生平安”字样的鞋垫,双手递到周剑萍手中,感激之情溢于言表。

当医疗队一行走到乡政府所在地南当村时,周剑萍一眼认出背着背篓在路边打猪草的姚妈妈。还未等我们反应过来,她一个箭步走到姚妈妈跟前,叫道:“姚妈妈,我是周剑萍呀!”然后与她相拥,一点也不嫌弃姚妈妈身上的泥土和灰尘。这一情景让我久久不能平静,是什么情感、什么力量?让来自大都市、大上海的知识分子与这些乡下农民紧紧相拥?与他们相融、相知、相念,只有他们心中才明白……

上午10时许,我主持召开了有省、州、县领导参加的乡党委政府座谈会。会上,周剑萍同志介绍了当年上海“指点江山”医疗队在黔东南工作的经历。她说,1968年,上海“指点江山”医疗队响应毛主席“把医疗卫生工作重点放到农村去”的伟大号召,上海医科大学34名学子主动放弃优越的都市生活奔赴到最边远、最贫困、最缺医少药的剑河县南哨乡,一住就是6年。我们先后在太拥、南哨、岑巩工作生活长达11年,当年南哨乡只通一条简易的马路,没有电和自来水,老百姓温饱问题还没有解决。在那个极其艰苦的年代,坚持留下来创办医院,为群众看病就医、祛除病痛,以青春年华践行白衣天使“救死扶伤、治病救人”的神圣使命,很不容易。她说,我们34位同学出生在上海,过惯了城市生活,大家都没有受过苦又没有农村生活经验,不远千里扎根到一个不通公路、不通电的边远山区生活六七年,只有经历过那个年代的人才体会得到什么是真正的艰苦。当我们来到南哨后才知道,环境条件比想象的还要艰难,老百姓终年以酸菜当油、辣椒当盐,一碗米饭分两餐吃,不仅遭受病痛折磨,而且贫困交加,看到这些的我们简直不敢相信解放十多年还有这么艰苦的地方。在那个年代能够和群众一起战胜一个个病魔,度过生死关头,真是用生命和汗水铸就的!最后她说:“永远忘不了乡亲们对我及医疗队的关心和帮助,我会永远把南哨当成自己的第二故乡。这次回访,一是想为故乡做点事,二是想看看曾经朝夕相处的乡亲们。”此次,周剑萍一行代表“指点江山”医疗队全体队员向第二故乡希望工程捐款42000元和300多件衣物。

座谈会上,群众和患者代表踊跃发言。曾经与医疗队朝夕相处的老赤脚医生梁利增和章汉村老支书杨胜学回忆:“医疗队的医生不仅医术精湛,而且医德高尚,他们不畏艰难、不怕牺牲,救人无数,乡亲们都称赞他们是毛主席派来的医疗队。”他们清楚记得,医疗队刚到南哨那年,南哨、太拥十几个村寨麻疹暴发,几百名儿童被传染,特别是章汉、高定两个大寨仅一个星期就有28名儿童死亡,闹得村寨烟火稀疏,村民纷纷不敢出门,如果不能及时控制,后果将非常严重。在这种情况下,周剑萍不顾被传染的危险硬是带领医疗队十几位医生进村蹲点,一个村寨、一个村寨扑灭麻疹。他们两人一组,夜以继日地工作,一些守在患者家中对重症患儿进行救治,一些逐家逐户巡诊。由于当时对麻疹尚无西药可治,医疗队发动群众上山采草药,煮大锅汤,人人服用。通过土疗土法救治,重症患儿逐步转危为安。自医疗队进驻村寨后,再没有发生幼儿因麻疹死亡的病例。他们把一个个孩子从死神手里拉回来,身体力行地诠释着医者仁心!

白裸村患者家属吴太和含着眼泪说:“这辈子我永远忘不了周医生的大恩大德,是她救了我二嫂的命,救了我全家。医疗队来南哨的第二年,6月的一天晚上,我二嫂被毒蛇咬伤,瞳孔散大,气喘吁吁,全家老少哭成一片。深夜我和我二哥冒着大雨一口气跑到医疗队,遇到正在值夜班的周医生。周医生二话不说背起药箱,披上雨衣冒着大雨和我们跑了一个多小时。看到患者腿脚肿得像小水桶那么大,奄奄一息躺在床上,周医生顾不得病人被毒蛇咬伤的伤口又脏又有毒液,用嘴一口一口将毒液吸出来,随后注射药物,往嘴里喂蛇毒解毒片。当我二嫂得救那一刻,我们全家真想跪在周医生面前感谢她的大恩大德,她这种以病人生命为重,不怕脏、不顾个人安危的医生万里挑一。”

乡政府干部龙世波说,医疗队救人的事迹数不胜数。那年周剑萍和沙战荣正在给赤脚医生上课,突然从简陋的病房传来“医生,孩子不行了”的哭喊声。周、沙两位医生赶紧放下讲稿和人体图片,直奔病房。一个一岁左右的幼儿口唇发紫、四肢抽搐,沙医生随即用手指撬开幼儿的口,用口吸出几大口痰液,接着人工呼吸,幼儿才慢慢苏醒过来。一个星期出院后,母亲对幼儿说:“儿啊,是医疗队的叔叔、阿姨救了你,你千万不要忘记他们的恩情啊!”

医疗队治病救人的事迹不胜枚举。医疗队来到南哨后,将一栋五间两楼的简陋木房改造成了急救室、诊疗室、住院部、赤脚医生培训学校,从简陋的木房里接二连三传出了“某妇女割出10多公斤肿瘤”“某妇女难产母女平安”“某新郎起死回生”“医生为病人捐款、献血”“为病人烤火上山烧炭”等富有传奇色彩的故事。

座谈会开了3个多小时,大家意犹未尽,时间已指向下午2:00,人们才不情愿地离开会议室。午餐时,我有机会与周剑萍同志坐在一桌,相谈甚欢,大家都以苗族敬酒的礼节相互问候。当我向周剑萍同志敬酒时,她轻声问:“小欧是本地人吗?哪年出生的?”我说:“我是太拥柳开人,到这里工作已有3年,小时候常常听父母说起医疗队治病救人的故事。”她说:“我到过柳开,你们那个寨子很大,都是侗族。我们来南哨时,你刚出生不久,30岁就当书记了,很不错,一定不要辜负乡亲们的希望。”离开那么多年,她还记得那样清楚,她的记忆力令我很惊讶。午餐结束,姚妈妈等人端起酒杯簇拥着周剑萍一行唱起了酒歌:“送君送到大门口,眼泪流来衣袖揩;二十多年未相见,匆匆相见又分手;双手拉住恩人的手啊,一步一回头……”这首酒歌真切表达了一方父老乡亲对周剑萍、对医疗队的眷念和难以割舍的感情。

午餐结束,周剑萍一行来不及休息,便驱车赶往太拥。当车缓缓驶出南哨街上时,乡亲们不由自主地站在街道两旁向他们挥手告别,有的还匆匆往车上塞糯米饭和鸡蛋,有的正在用衣袖擦眼泪。

1998年、2003年,我先后调到剑河县林业局和人大常委会工作,先后与周剑萍同志通过两次电话。每次电话,她都首先问故乡的变化,问南哨希望小学修好了没有,并叮嘱和鼓励我: “一定要好好工作,有机会来上海看看。”

2006年,我调到黔东南州公产办,有机会出差上海,遂与周剑萍同志联系。当她听说第二故乡来人,就跑到宾馆找我们。由于我们住的宾馆比较偏僻,她跑了好几次才找到。遇到我们后,周剑萍像长辈和亲人一样嘘寒问暖。摆谈中她问:“听说三板溪电站建设,剑河县城要整体搬迁,南哨乡政府所在地要搬迁吗?”当听说南哨医院和学校整体搬迁建设规模比原来扩大好几倍时,她很高兴。她说:“她们在上海工作的几位原医疗队队员正在策划增加资助剑河贫困生的事宜。”据统计,20年间原医疗队队员共资助剑河贫困生100多名。在她离开宾馆时还问:“你们在上海生活习惯不?需要我帮什么忙?这几年上海变化很大,值得好好看看。”当我们办完工作事项离开上海时,她还不忘买一些手套、小皮包等礼品送给我们作纪念。

通过几次与周剑萍同志的接触,并倾听父老乡亲讲述当年周剑萍同志与医疗队队员治病救人的故事,知道她的所思所想。她的一生都以救死扶伤、倾注慈善为己任,以帮助别人为快乐,始终牵挂贫困山区医疗卫生事业的发展。从上海回来以后我常常在想:“一个人的最高境界是什么?人怎样活着才有意义?”我从周剑萍同志和医疗队队员的身上找到了答案。他们不远千里来到苗乡侗寨,以最朴实、最平凡的情怀“救死扶伤、治病救人”,并一生尽自己所能关心帮助贫困山区困难群众,主动融入民族、根植百姓,为民造福!