□ 刘 美

可能我们都有这样的生命体验,在某个平常的日子,一个小物件,某个人不经意的一句话,或者某个诗句,会像一只小蚂蚁或隐形的刺一样,猛地蜇你一下,然后逃开。蜇你的小东西逃开了,而你的心绪却被扰乱了——那个被蜇的地方,需要你去关照。并不很疼,但被蜇的感觉,依附着你,牵制着你,提醒着你。你必须去抚一抚,揉一揉。

因为它的背后,是我们曾经的过去。

读李商隐的《晚晴》里那句“微注小窗明”,就像一只小蚂蚁,轻轻地蜇了我一口。

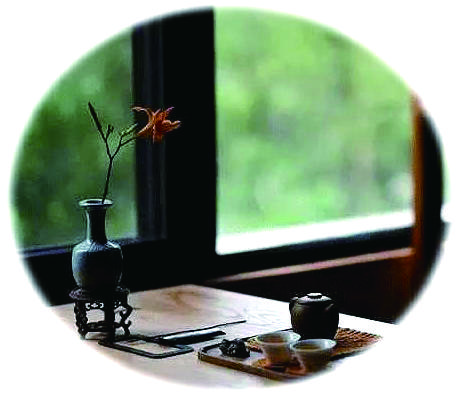

李商隐或许是写自己的中年时光。“微注小窗明”,倚靠雕花小窗,手执书卷,一缕光线,不是强烈,灰灰的,冷冷的,投射到书页上,一切很静、很慢、也安谧。这种时刻通常不属于“长风几万里”的热烈豪迈的青春时光。这是中年后追求回归时一个不重要的小小时刻。一种生命的自我实现和完成。

李商隐的中年回归,恰是我少年时的出发。

小姨家六表姐就曾住在一个能营造“微注小窗明”氛围的房间里。小姨家女孩子多,我自己的姐姐出嫁早,周末和寒暑假,我跟六表姐厮混得最多,后来家里发生了大变故后,六表姐的那个房间更成了我的避难所。一张木床,一个矮柜和一口木箱,房间简陋得像《诗经》里用山野中的白茅和野鹿表达爱情的方式,也像某个原初的生活场景。清晨或者百无聊赖的中午,我靠在床头,手里拿着不知读了好多遍的《安徒生童话》,还有一本是文学杂志,里面有梁晓声的《黑黑的沃土》。幽暗的光线透过被柴火熏黑了窗格射进来,透明的灰蓝的一缕,勉强可以看清书上的文字。四周很静,时光停止流动一般地悄无声息,就是这种“微注小窗明”的感觉。《安徒生童话选》和那本文学杂志从哪里来,又去了何处,无从知道。我的脑子里装满了豌豆公主、海的女儿美丽的样子,还有梁晓声叙述的那些知青的生命热情、绝望和死亡。那时的我有过战栗、难过,但不知道那种感觉就是“迷茫”。

后来,我的父母和小姨姨夫,都走进了矮矮坟墓,我们和他们,陷入 “我在外边,母亲在里边”的不可逆转的格局里;我和六表姐、八表妹也四散开去,揉捏捡拾各自一地鸡毛的生活,身子躬成米勒《拾穗者》有些臃肿、有些憔悴也有了点麻木的样子。再后来,木屋拆掉,表哥在新的地基上建起了砖房。曾经伫立那栋木屋的地方,唯留一个旧址。旧址是什么?曾经有物有人有事件存在的有点感伤有点神秘的物理性标志,而今靠几丛杂草几块瓦片唤起几丝气息几段记忆的心理地标。

蒋勋先生解读李商隐的诗,读出了虚幻和荒凉,很像存在主义哲学。读书,我们会惊讶地发现,当你对比东西方哲学,哪怕隔着几千年时间,无限浩渺的空间,却总有相通之处,有时是表达方式不一,有时是注视方向不同而已。此刻,李商隐的虚幻、荒凉正和存在主义哲学相遇,碰撞出生命意义假设背后的虚空。就像已经走远的亲人总是在梦中出现——我那久已不在人世的父母,他们在这个世界的走过常让我产生恍惚感;看着同学群里发出的照片,有大腹便便者、有皱纹如沟壑者、有白发间杂者,让我对曾经有过的如火的青春一度产生了怀疑。

木格子门窗已然灰飞烟灭,那种灰蓝透明的光线再也无法汇聚成束——它跟我的少年时光相互凝视后就悄悄挪移开去,像梦中造访的圣诞老人,带着温善的笑意轻手轻脚地梭出门去。

我现在的书房,玻璃窗,挂着有些光泽的灰蓝色丝绒窗帘,有些厚度。我总是让它一直垂着,不拉开,我像当年那个把六表姐的房间当成避难所的少女一样,与它咫尺相隔,享受它的柔软以待。有时莫名地想看一缕光线,就把窗帘拉开一条缝,让光沿着这条窄窄的缝射进来,内心瞬间被安慰了许多。今天读到“微注小窗明”的时候,猛然醒悟,这是一种心理情绪,潜藏了几十年的—— “心病”。

心病应该属于心理疾患的范畴吧,只是轻与重而已。每个人都无法逃脱。或许都须在成年后的某一次被猛然揭开,彻底正视或者暴晒,方能治愈。

在灰蓝色窗帘背后找到的“微注小窗明”,已然越过青春,走向中年的安分、自在,以及对自己的整顿——平静不喧、淡然不躁,这是中年人最好看的样子,也是需要努力抵达的回归。

李商隐在诗的最后说“越鸟巢干后,归飞体更轻”,这是成熟的鸟,经历很多之后飞翔的姿态。顺接了“微注小窗明”平静。这平静,彰显了中年的野心——所有的东西都追求完了之后,归来做自己。这野心,有点颓丧、有点困倦,也有期待,以及暗暗的窃喜。

“微注小窗明”,是一种野心,李商隐中年后轻轻盈盈地拥有,我在少年时“看山是山”地拥有,亦在中年时代磕磕绊绊地追寻它“看山还是山”的极峰状态!