○ 张维军

茂龙塘是岑巩县大有镇东部的一个狭小、奇特的村庄。

多年前,我路过茂龙塘,爬上寨前的象形山,拜谒一座古墓。那会儿正值晚秋,一堆黑色乱石笼罩在茂密的荒草丛中,我扒开荒草,墓的正前方显出半截残碑,模糊可辨“兵部尚”三个大字,墓前残存的三根石华表,显示出墓主非同寻常的身份。

要是没有群众介绍,我根本无法知道墓主就是曾经名冠黔地的郑逢元。郑逢元,字天虞,法名天问,从小生长在铜仁市玉屏县一个叫朱家场的地方。他的始祖郑忠,是山东东昌(今聊城)人,永乐初年因军功授平溪卫(今玉屏县)世袭指挥使。郑逢元自幼天资过人,20岁考中举人,先从教,后改教从政,官至兵部尚书,手握尚方宝剑,总督滇、黔、楚、蜀军务,竭忠尽智,是明朝崇祯、永历二帝十分信赖的重臣。谁曾想,晚年的郑逢元却归于田园,效仿陶渊明,隐居在岑巩县的茂龙塘。

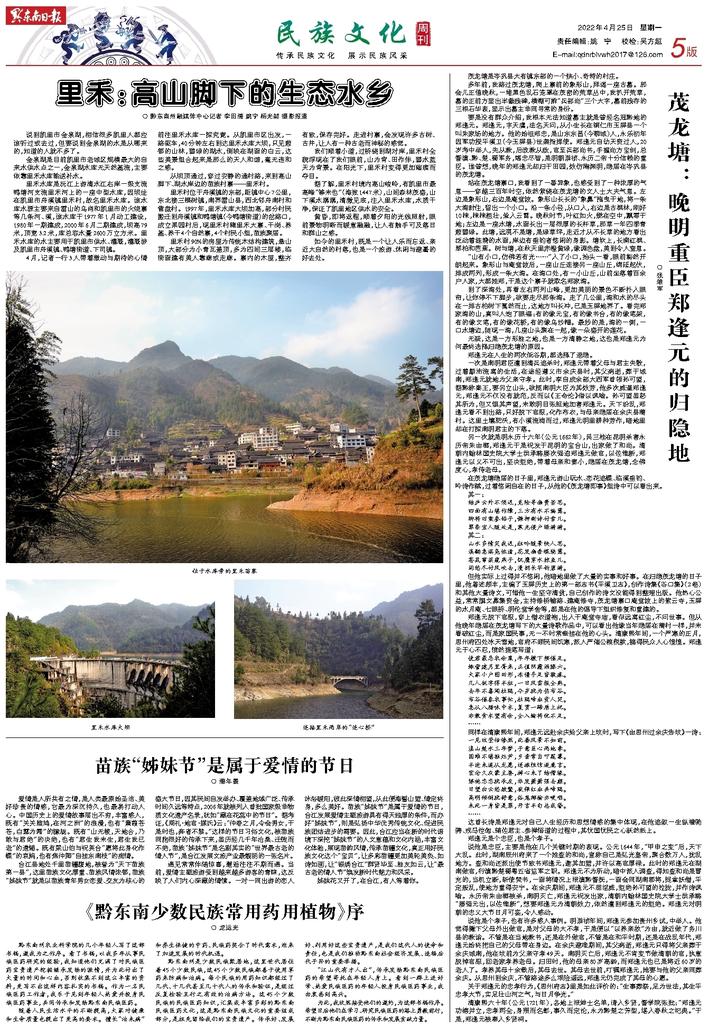

站在茂龙塘寨口,我看到了一番异象,也感受到了一种浓厚的气息——穿越三百年时空,依然萦绕在茂龙塘的文人士大夫气息。左边是象形山,右边是庵堂坡。象形山长长的“象鼻”拖曳于地,将一条大湾封住,留出一个小口。沿一条小径,从口入,右边是古枫林,刚好10株,株株粗壮,耸入云霄。晚秋时节,叶红如火,燃在空中,飘零于地;左边是一座水塘,水面长出一层很厚的长杆草,那草一年四季青葱碧绿。此塘,远观不是塘,是绿草坪,走近才从不长草的地方看出泛动着涟漪的水面,岸边有垂钓者悠闲的身影。塘坎上,长满红枫、翠柏和芭蕉。树与塘,在秋天里赤橙黄绿,像调色盘,美到令人窒息。

“山有小口,仿佛若有光……”入了小口,抬头一看,眼前豁然开朗起来。象形山与庵堂坡后,一座山丘连接另一座山丘,绵延起伏,排成两列,形成一条大湾。在湾口处,有一小山丘,山前坐落着百余户人家,大都姓郑,于是这个寨子就取名郑家湾。

到了深湾处,再看左右两列山峰,更加美丽的景色不断扑入眼帘,让你停不下脚步,欲要走尽那条湾。走了几公里,湾和水的尽头在一排古柏树下戛然而止,这地方叫长冲,已是玉屏地界了。看完郑家湾的山,真叫人饱了眼福:有的像元宝,有的像书台,有的像笔架,有的像文笔,有的像花轿,有的像乌纱帽。最妙的是,湾的一侧,一口水塘边,陡现一湾,几座山头聚在一起,像一朵盛开的莲花。

无疑,这是一方形胜之地,也是一方清静之地,这也是郑逢元为何最终选择归隐茂龙塘的原因。

郑逢元在人生的两次低谷期,都选择了退隐。

一次是南明君臣遭到清兵追杀时,郑逢元带着父母与君主失散,过着颠沛流离的生活,在途经遵义市余庆县时,其父病逝,葬于城南,郑逢元就地为父亲守孝。此时,李自成余部大西军首领孙可望,据黔称秦王,要另立山头,欲揽南明大臣为其效劳,他多次威逼郑逢元,郑逢元不仅没有就范,反而以《王命论》借以讽喻。孙可望虽怒其所为,但又惧其声望,未敢明目张胆地加害郑逢元。天下纷乱,郑逢元看不到出路,只好脱下官服,化作布衣,与母亲隐居在余庆县蒲村。这里土壤肥沃,有小溪流淌而过,郑逢元明里耕种劳作,暗地里却在打探南明君主的下落。

另一次就是明永历十六年(公元1662年),吴三桂在昆明杀害永历帝朱由榔,郑逢元于是祝发于昆明的宝台山,出家做了和尚。清朝内翰林国史院大学士洪承畴屡次强迫郑逢元做官,以佐维新,郑逢元以义不可出,坚决拒绝,带着母亲和妻小,隐居在茂龙塘,念佛度心,孝侍老母。

在茂龙塘隐居的日子里,郑逢元游山玩水、恋花追蝶、临溪垂钓、吟诗作赋,过着悠闲自在的日子,从他的《茂龙塘即事》组诗中可以看出来。

其一:

结庐云外不须迟,觅险寻幽费苦思。

四面有山堪作障,三方有水不编篱。

聊将旧案参铅子,懒押新诗付雪儿。

翠条宜人随处是,寒光侵户绿漪漪。

其二:

山水多情笑我迟,狂吟随景快人思。

溪翻急湍凫依渚,花发幽香蝶绕篱。

苍鼠窜梁窥燕子,饥鹰穿水掠鱼儿。

闲愁尽付风吹去,漫拥长竿钓碧漪。

但他实际上过得并不悠闲,他暗地里做了大量的实事和好事。在归隐茂龙塘的日子里,他著述颇丰,主编了玉屏历史上的第一部志书《平溪卫志》,创作诗集《谷口集》(2卷)和其他大量诗文,可惜他一生坚守清贫,自己创作的诗文没能得到整理出版。他热心公益,常常撰文募集资金,主持修桥铺路、建庵修寺,茂龙塘寨口庵堂坡上的紫云寺,玉屏的水月庵、七眼桥、明伦堂学舍等,都是在他的倡导下组织修复和重建的。

郑逢元脱下官服,穿上僧衣道袍,出入于庵堂寺庙,看似远离红尘,不问世事。但从他晚年隐居在茂龙塘写下的大量诗歌作品中,可以看出他像当年隐居在蒲村一样,并未看破红尘,而是家国民事,无一不时常牵挂在他的心头。清康熙年间,一个严寒的正月,思州府四处冰天雪地,官府不顾民间饥寒,派人严催公粮税款,搞得民众人心惶惶。郑逢元于心不忍,愤然提笔写道:

使君最忌农余粟,年年檄下频催足。

娵訾建月里胥来,正值阴霾洒滕六。

大家小户图田形,冻僵手足皆皲瘃。

几人抚字得半征,一日风雷报全熟。

去年不喜闻杜鹃,今岁犹为伤布谷。

布谷催春农事忙,杜鹃啼血贫人哭。

急从八腊味中求,复贳一蹄原上祝。

非敢贪求望有余,全入输将忧不足。

……

同样在清康熙年间,郑逢元远赴余庆给父亲上坟时,写下《由思州过余庆告坟》一诗:

一见坟茔倍惨然,此番风景不如前。

滇山楚水三年梦,子意臣心两地牵。

国难不堪推灶尹,乡音常自叩筳篿。

半途未遂从龙愿,逆旅恒惊逐鹿言。

宦念久灰蒙主眷,禅心未了结僧缘。

绨袍恋恋犹承友,华发萧萧强去颠。

日望白云愁跛鳖,夜弹红血共啼鹃。

高明倾倒犹舒意,俗鬼揶揄亦哽咽。

未死一身皆是罪,开言半句总成諐。

……

这首长诗是郑逢元对自己人生经历和思想情感的集中体现,在他追叙一生纵横驰骋、戎马倥偬、辅佐君主、参禅悟道的过程中,其忧国忧民之心跃然纸上。

郑逢元是个忠臣,也是个孝子。

说他是忠臣,主要是他在几个关键时期的表现。公元1644年,“甲申之变”后,天下大乱。此时,湖南辰州府来了一个姓查的和尚,宣称自己是弘光皇帝,聚合数万人,扰乱地方。查和尚还派出使节致书郑逢元,邀其加盟,并许以高官厚禄。此时的郑逢元在湖南做官,行滇黔楚蜀粤五省监军之职。郑逢元不为所动,暗中派人调查,得知查和尚是冒充的,当机立断,斩使焚书,一面将情况上报滇黔督抚,一面会同湖南郡将,捉拿妖僧,平定叛乱,使地方重得安宁。在余庆期间,郑逢元不屈淫威,拒绝孙可望的拉拢,并作诗讽喻。永历帝朱由榔被杀,南明灭亡,郑逢元祝发出家,清朝内翰林国史院大学士洪承畴“屡强元出,以佐维新”,想要郑逢元为清朝效力,依然遭到郑逢元的拒绝。郑逢元对明朝的忠义大节日月可鉴,令人感动。

说他是个孝子,也有许多感人事例。明崇祯年间,郑逢元参加贵州乡试,中举人。他觉得撇下父母外出做官,是对父母的大不孝,于是便以“以养亲故”为由,就近做了务川县的教谕。不管是在当地教书,还是在外做官,不管是在和平时期,还是在战乱年代,郑逢元始终把自己的父母带在身边。在余庆避难期间,其父病逝,郑逢元只得将父亲葬于余庆城南,他在坟前为父亲守孝49天。南明灭亡后,郑逢元不肯变节做清朝的官,执意脱掉官服,回老家孝养老母。归田时,他的母亲80岁高龄,而郑逢元也已是将近60岁的老人了。孝养其母十余载后,其母去世。其母去世前,叮嘱郑逢元,她要与他的父亲同葬余庆。从思州到余庆,不管路途多么艰险遥远,郑逢元仍完成了其母的心愿。

关于郑逢元的忠孝行为,《思州府志》里是如此评价的:“生事葬祭,足为世法,其生平忠孝大节,实足壮山河之气,与日月争光。”

清康熙六十年(公元1721年),各地上报绅士名单,请入乡贤,督学院张批:“郑逢元功德并立,忠孝两全,身殒而名彰,事久而定论,永为黔楚之芳型,堪入春秋之祀典。”于是,郑逢元被奉入乡贤祠。