○ 黔东南州融媒体中心记者 王珺 杨玲 李林果

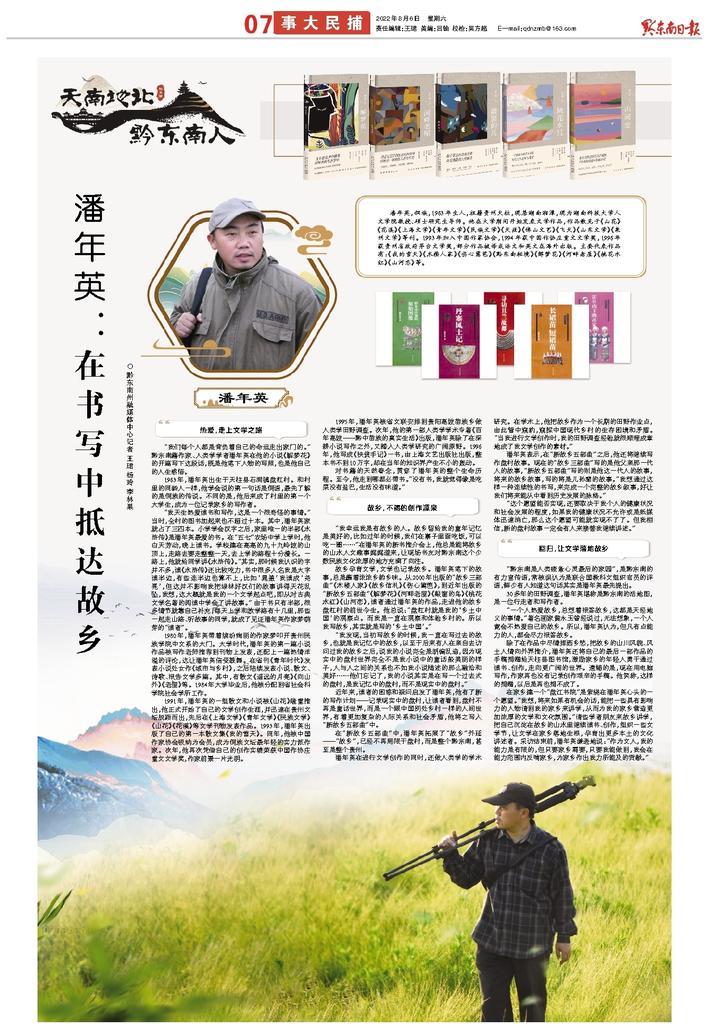

潘年英,侗族,1963年生人,祖籍贵州天柱,现居湖南湘潭,现为湖南科技大学人文学院教授、硕士研究生导师。他在大学期间开始发表文学作品,作品散见于《山花》《花溪》《上海文学》《青年文学》《民族文学》《天涯》《佛山文艺》《飞天》《山东文学》《泉州文学》等刊。1993年加入中国作家协会,1994年获中国作协庄重文文学奖,1996年获贵州省政府茅台文学奖,部分作品被译成法文和英文在海外出版。主要代表作品有:《我的雪天》《木楼人家》《伤心篱笆》《黔东南秘境》《解梦花》《河畔老屋》《桃花水红》《山河恋》等。

热爱,走上文学之路

“我们每个人都是背负着自己的命运走出家门的。”黔东南籍作家、人类学学者潘年英在他的小说《解梦花》的开篇写下这段话,既是他笔下人物的写照,也是他自己的人生感悟。

1963年,潘年英出生于天柱县石洞镇盘杠村。和村里的同龄人一样,他学会说的第一句话是侗语,最先了解的是侗族的传说。不同的是,他后来成了村里的第一个大学生,成为一位记录家乡的写作者。

“我天生热爱读书和写作,这是一个很奇怪的事情。”当时,全村的图书加起来也不超过十本。其中,潘年英家就占了三四本。小学学会汉字之后,家里唯一的半部《水浒传》是潘年英最爱的书。在“五七”农场中学上学时,他白天劳动,晚上读书。学校建在高高的九十九岭坡的山顶上,走路去要走整整一天,去上学的路程十分漫长。一路上,他就给同学讲《水浒传》。“其实,那时候我认识的字并不多,读《水浒传》还比较吃力,书中很多人名我是大字读半边,有些连半边也算不上,比如‘晁盖’我读成‘尧晃’,但这并不影响我把绿林好汉们的故事讲得天花乱坠,我想,这大概就是我的一个文学起点吧,即从对古典文学名著的阅读中学会了讲故事。” 由于书只有半部,很多情节就靠自己补充,每天上学和放学路有十几里,那些一起走山路、听故事的同学,就成了见证潘年英作家梦萌芽的“读者”。

1980年,潘年英带着缤纷绚丽的作家梦叩开贵州民族学院中文系的大门。大学时代,潘年英的第一篇小说作品被写作老师推荐到刊物上发表,还配上一篇热情洋溢的评论,这让潘年英倍受鼓舞。在省刊《青年时代》发表小说处女作《城市与乡村》,之后陆续发表小说、散文、诗歌、报告文学多篇。其中,有散文《遥远的月亮》《向山外》《老屋》等。1984年大学毕业后,他被分配到省社会科学院社会学所工作。

1991年,潘年英的一组散文和小说被《山花》隆重推出,他正式开始了自己的文学创作生涯,并迅速在贵州文坛脱颖而出,先后在《上海文学》《青年文学》《民族文学》《山花》《花溪》等文学刊物发表作品。1993年,潘年英出版了自己的第一本散文集《我的雪天》。同年,他被中国作家协会吸纳为会员,成为侗族文坛最年轻的实力派作家。次年,他再次凭借自己的创作实绩荣获中国作协庄重文文学奖,作家前景一片光明。

1995年,潘年英被省文联安排到贵阳高坡苗族乡做人类学田野调查。次年,他的第一部人类学学术专著《百年高坡——黔中苗族的真实生活》出版,潘年英除了在深耕小说写作之外,又踏入人类学研究的广阔原野。1996年,他写成《扶贫手记》一书,由上海文艺出版社出版,整本书不到10万字,却在当年的知识界产生不小的轰动。

对书籍的天然眷念,贯穿了潘年英的整个生命历程。至今,他走到哪都必带书。“没有书,我就觉得像是吃菜没有盐巴,生活没有味道。”

故乡,不竭的创作源泉

“我幸运我是有故乡的人。故乡留给我的童年记忆是美好的,比如过年的时候,我们在寨子里面吃饭,可以吃一圈……”在潘年英的新书推介会上,他总是能将故乡的山水人文趣事娓娓道来,让现场书友对黔东南这个少数民族文化浓厚的地方充满了向往。

故乡孕育文学,文学也记录故乡。潘年英笔下的故事,总是蘸着浓浓乡韵乡味。从2000年出版的“故乡三部曲”《木楼人家》《故乡信札》《伤心篱笆》,到近年出版的“新故乡五部曲”《解梦花》《河畔老屋》《敲窗的鸟》《桃花水红》《山河恋》,读者通过潘年英的作品,走进他的故乡盘杠村的前世今生。他总说:“盘杠村就是我的‘乡土中国’的观察点。而我是一直在观察和体验乡村的。所以我写故乡,其实就是写的‘乡土中国’。”

“我发现,当初写故乡的时候,我一直在写过去的故乡,也就是我记忆中的故乡,以至于后来有人在亲自去访问过我的故乡之后,说我的小说完全是胡编乱造,因为现实中的盘村世界完全不是我小说中的童话般美丽的样子,人与人之间的关系也不如我小说描述的那么融洽和美好……他们忘记了,我的小说其实是在写一个过去式的盘村,是我记忆中的盘村,而不是现实中的盘村。”

近年来,读者的困惑和疑问启发了潘年英,他有了新的写作计划——记录现实中的盘村,让读者看到,盘村不再是童话世界,而是一个跟中国别处乡村一样的人间世界,有着更加复杂的人际关系和社会矛盾,他将之写入“新故乡五部曲”中。

在“新故乡五部曲”中,潘年英拓展了“故乡”外延——“故乡”,已经不再局限于盘村,而是整个黔东南,甚至是整个贵州。

潘年英在进行文学创作的同时,还做人类学的学术研究。在学术上,他把故乡作为一个长期的田野作业点,由此管中窥豹,窥探中国现代乡村的生存困境和矛盾。“当我进行文学创作时,我的田野调查经验就很顺理成章地成了我文学创作的素材。”

潘年英表示,在“新故乡五部曲”之后,他还将继续写作盘村故事。现在的“故乡三部曲”写的是他父亲那一代人的故事,“新故乡五部曲”写的则是他这一代人的故事,将来的故乡故事,写的将是儿孙辈的故事。“我想通过这样一种连续性的书写,来完成一个完整的故乡叙事,好让我们将来能从中看到历史发展的脉络。”

“这个愿望能否实现,还要取决于我个人的健康状况和社会发展的程度,如果我的健康状况不允许或是纸媒体迅速消亡,那么这个愿望可能就实现不了了。但我相信,新的盘村故事一定会有人来接替我继续讲述。”

回归,让文学落地故乡

“黔东南是人类疲惫心灵最后的家园”,是黔东南的有力宣传语,常被误认为是联合国教科文组织官员的评语,鲜少有人知道这句话其实是潘年英最先提出。

30多年的田野调查,潘年英堪称是黔东南的活地图,是一位行走者和写作者。

“一个人热爱故乡,总想着报答故乡,这都是天经地义的事情。”著名画家黄永玉曾经说过,无法想象,一个人竟会不热爱自己的故乡。所以,潘年英认为,但凡有点能力的人,都会尽力报答故乡。

除了在作品中尽情挥洒乡愁,把故乡的山川风貌、风土人情向外界推介,潘年英还将自己的最后一部作品的手稿捐赠给天柱县图书馆,激励家乡的年轻人勇于通过读书、创作,走向更广阔的世界。遗憾的是,现在用电脑写作,作家再也没有记录创作艰辛的手稿。他笑称,这样的捐赠,以后是再也捐不成了。

在家乡建一个“盘江书院”是萦绕在潘年英心头的一个愿望。“我想,将来如果有机会的话,能把一些具有影响力的人物请到我的家乡来讲学,从而为我的家乡营造更加浓厚的文学和文化氛围。”请些学者朋友来故乡讲学,把自己沉淀在故乡的山水里继续读书、创作,组织一些文学节,让文学在家乡落地生根,孕育出更多本土的文化讲述者。采访结束前,潘年英谦逊地说:“作为文人,我的能力是有限的,但只要家乡需要,只要我能做到,我会在能力范围内反哺家乡,为家乡作出我力所能及的贡献。”