○ 王吴军

中秋节是在北宋时期由北宋的第二任皇帝宋太宗正式设立的一个节日。

其实,“中秋”一词最早见于《周礼》,我国古代历法中,农历八月十五在一年秋季的八月中旬,故称“中秋”。

中秋节是我国的传统节日,农历八月十五恰逢三秋之半,故名“中秋节”,也叫“仲秋节”、“秋节”“八月节”“八月会”“团圆节”“女儿节”“月节”“月夕”“追月节”“玩月节”“拜月节”等。中秋节的起源很多,但是,正式明文规定中秋节为节日,是在北宋的宋太宗做皇帝期间。当时,宋太宗赵光义在京城汴梁正式定八月十五为中秋节,取意于三秋的正中,届时万民同庆,举国同喜。

中秋节成为正式的节日,又和北宋在京城汴梁举行的科举考试有关。当时,北宋非常重视开科取士,三年一次的秋闱大比恰好安排在八月举行。于是,佳节和桂冠结合在一起,人们就把应试高中者誉为月中折桂之人。

从此,每到中秋,就进行隆重庆贺,成为全国的重要风俗,经朝历代,盛行不衰,所以,从北宋开始,中秋节逐渐成为我国和春节、端午并列的三大节日之一。《宋史·太宗纪》中说:“以八月十五日为中秋节。”从此,中秋节开始作为正式的节日,最先在京城汴梁盛行开来,并很快风行了全国。

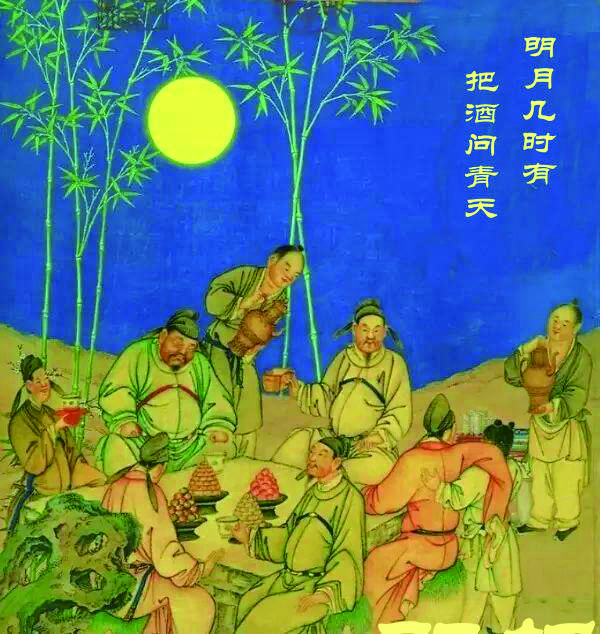

北宋时,中秋节的汴梁城里有许多习俗,《东京梦华录》中记载说:“中秋夜,(汴梁城里)贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月。”当时的北宋京城汴梁,中秋节之夜,月亮一升起来,人们以爬山登楼先睹明月为快,然后家家户户开始祭月,供品有月饼、瓜果、鸡冠花等,以月饼为主。当夜,汴梁满城的人家,不论穷富老小,都要焚香拜月,说出心愿,祈求月亮神的保佑。月中嫦娥以美貌著称,故少女拜月,愿“貌似嫦娥,面如皓月”。祭月后,人们开始吃月饼、赏月。古籍中说:“至供月饼,到处皆有,大者尺余,上绘月宫蟾蜍之形,有祭毕而食者。”这就是宋代中秋节吃月饼的习俗,这种习俗沿袭到现在。

当时,北宋的皇宫里吃的是宫饼,民间吃的是小饼、月团,这些中秋节特制的饼类又被称为“荷叶”“金花”“芙蓉”等,制作方法非常精巧,这是月饼的前身。北宋大文豪苏东坡有诗称赞说:“小饼如嚼月,中有酥与饴。”“酥”是油酥,“饴”就是糖,味道甜脆香美,可想而知。

后来,人们制作月饼不仅讲究味道,而且还设计了各种各样与月宫传说有关的图案。饼面上的图案,起初先画在纸上,再粘贴在饼面上,后来,直接用模子压制在月饼上。

宋太宗设立中秋节为正式的节日,是做了一件大好事。因为,人们在忙碌的生活中,需要有一个日子来相聚团圆、慰藉情怀,而中秋节正好满足了人们的这种情感需求。

宋太宗正式设立中秋节以后,中秋节正式走进了人们的生活。从此,中秋佳节,时光美好,人们或相聚团圆,或寄托情思,盼天上月圆,愿地上人圆,中秋节已经成了人们每年生活中不可缺少的一个节日了。