○ 黔东南州融媒体中心记者 王珺

张希才,苗族,中共党员,1939年出生于雷山县西江镇黄里村。曾是《黔东南日报》通讯员、特约记者,《贵州日报》通讯员,贵州人民广播电台通讯员,雷山县摄影家协会会员。38年写新闻报道8000余篇记录家乡变化。2014年12月,被贵州省精神文明建设指导委员会评为2014年2月份“明礼知耻·崇德向善”敬业奉献贵州好人。

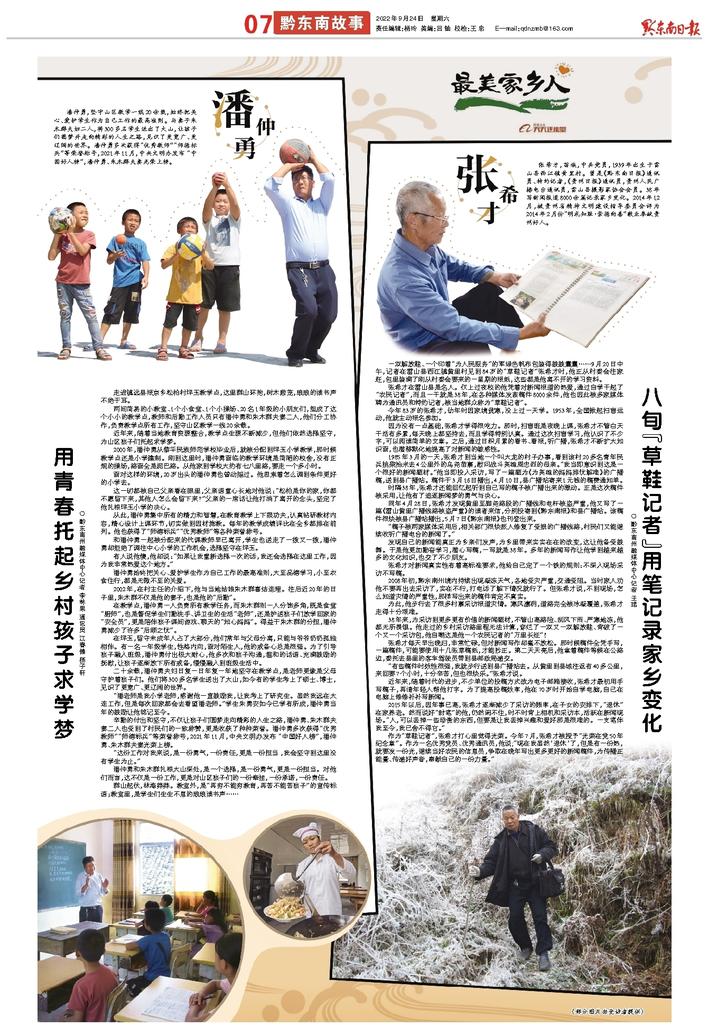

一双解放鞋、一个印着“为人民服务”的军绿色帆布包装得鼓鼓囊囊……9月20日中午,记者在雷山县西江镇黄里村见到83岁的“草鞋记者”张希才时,他正从村委会往家赶,包里装满了刚从村委会要来的一星期的报纸,这些都是他离不开的学习资料。

张希才在雷山县是名人。仅上过夜校的他凭着对新闻报道的热爱,通过自学干起了“农民记者”,而且一干就是38年,在各种媒体发表稿件8000余件,他也因此被多家媒体聘为通讯员和特约记者,被当地群众称为“草鞋记者”。

今年83岁的张希才,幼年时因家境贫寒,没上过一天学。1953年,全国掀起扫盲运动,他就主动报名参加。

因为没有一点基础,张希才学得很吃力。那时,扫盲班是夜晚上课,张希才不管白天干活有多累,每天晚上都坚持去,而且学得特别认真。通过这次扫盲学习,他认识了不少字,可以阅读简单的文章。之后,通过日积月累的看书、看报,听广播,张希才不断扩大知识面,也潜移默化地提高了对新闻的敏感性。

1985年3月的一天,张希才到当地一个叫大龙的村子办事,看到该村20多名青年民兵挑柴抬米去4公里外的乌尧苗寨,慰问战斗英雄周忠烈的母亲。“我当即意识到这是一个很好的新闻题材。”他当即投入采访,写了一篇题为《为英雄的妈妈排忧解难》的广播稿,送到县广播站。稿件于3月16日播出,4月10日,县广播站寄来1元钱的稿费通知单。

时隔38年,张希才还能回忆起听到自己写的稿子被广播出来的激动。正是这次稿件被采用,让他有了追逐新闻梦的勇气与决心。

同年4月28日,张希才发现黄里至脚尧路段的广播线和电杆被盗严重,他又写了一篇《雷山黄里广播线路被盗严重》的读者来信,分别投寄到《黔东南报》和县广播站。该稿件很快被县广播站播出,5月7日《黔东南报》也刊登出来。

“稿子被两家媒体采用后,相关部门很快派人修复了受损的广播线路,村民们又能继续收听广播电台的新闻了。”

发现自己的新闻能真正为乡亲们发声,为乡里带来实实在在的改变,这让他备受鼓舞。于是他更加勤奋学习,潜心写稿,一写就是38年。多年的新闻写作让他学到越来越多的文化知识,也交了不少朋友。

张希才对新闻真实性有着高标准要求,他给自己定了一个铁的规则:不深入现场采访不写稿。

2008年初,黔东南州境内持续出现凝冻天气,各地受灾严重,交通受阻。当时家人劝他不要再出去采访了,实在不行,打电话了解下情况就行了。但张希才说,不到现场,怎么知道灾情的严重性,那样写出来的稿件肯定不真实。

为此,他步行去了很多村寨采访报道灾情。寒风凛冽,道路完全被冰凝覆盖,张希才走得十分艰难。

38年来,为采访到更多更有价值的新闻题材,不管山高路险、刮风下雨、严寒地冻,他都无所畏惧。他走过的乡村采访路里程无法计算,穿烂了一双又一双解放鞋、背破了一个又一个采访包,他自嘲这是他一个农民记者的“万里长征”!

张希才每天早出晚归,非常忙碌,但对新闻写作却毫不放松。那时候稿件全凭手写,一篇稿件,可能要使用十几张草稿纸,才能抄正。第二天天亮后,他拿着稿件等候在公路边,委托去县里的客车驾驶员带到县邮政局递交。

“有些稿件时效性很强,我就步行送到县广播站去。从黄里到县城往返有40多公里,来回要7个小时,十分辛苦,但也很快乐。”张希才说。

近年来,随着时代的进步,不少单位的投稿方式改为电子邮箱接收,张希才最初用手写稿子,再请年轻人帮他打字。为了提高投稿效率,他在70岁时开始自学电脑,自己在电脑上修修补补写新闻。

2015年以后,因年事已高,张希才逐渐减少了采访的频率,在子女的安排下,“退休”在家养老。然而说好“封笔”的他,仍然闲不住,时不时背上相机和采访本,活跃在新闻现场。“人,可以丢掉一些珍贵的东西,但要是让我丢掉兴趣和爱好那是很难的。一支笔伴我至今,我已舍不得它。”

作为“草鞋记者”,张希才打心里觉得光荣。今年7月,张希才被授予“光荣在党50年纪念章”。作为一名优秀党员、优秀通讯员,他说;“现在我虽然’退休’了,但是有一份热,就要发一份光,继续当好农民的信息员,争取在晚年写出更多更好的新闻稿件,为传播正能量、传递好声音,奉献自己的一份力量。”