○ 通讯员 甘周雨

初秋九月,恰是收成、吃新的好日子,在青翠的清水江畔,风雨桥、踩鼓场、琅琅书声交相辉映,迎风摇曳的红旗和马头墙上的“感党恩 听党话 跟党走”格外醒目,刻有“红军长征中央军委纵队驻地——偏寨”的巨幅雕塑巍然挺立。沧海桑田、小村蝶变,1934年红军送马鞍的感人故事正在台江县岗党略村的“童心港湾”娓娓讲述,议事长廊上参加“院坝协商”的村“两委”和建行青年党员们聚集在一起探讨如何帮助绣娘把绣品融入现代工艺,让绣品走出大山、让城市读懂大山……

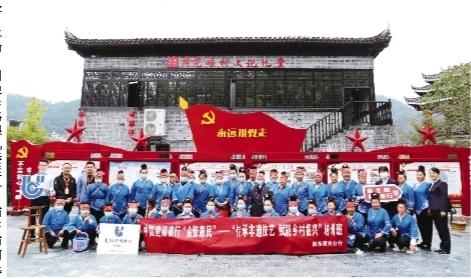

苗乡学堂传技艺 产教融合进村寨

“绣”出好生活,“织”出致富经。在这座古朴的村寨,银饰和苗绣技艺有着100多年的历史,走在岗党略村的村道上,时时能听见此起彼伏的锤布、织布敲击声。“我们想把非遗文化和红色基因的传承融入乡村振兴,给我们寨子装上‘红色引擎’,但是一直找不到好的经验。”岗党略村村委的石主任一筹莫展。

“在图案的设计和绣品的研发上,打破传统观念,融入新的元素,与时俱进,但是我们的绣品绝不能失去苗绣、银饰传统手工艺特征……”踩鼓场旁的文化礼堂内,凯里学院姚绍将博士、黔东南州非遗保护专家邰光忠副教授正在为致富带头人、苗族妇女们讲述“黔东南民族民间传统工艺品牌建设”和“苗绣纹样与传统文化溯源”的经典案例,因材施教分析和探讨本村“庭院经济”和“非遗创新”的可持续发展路径,致富带头人和妇女们听得十分专注。

“有了建行服务到‘寨门口’的支持,有了高校老师的指导,我们充满信心!”“农旅融合+非遗创新”带动岗党略村集体经济发展的畅想,让致富带头人、苗族妇女和村民们干劲十足。

普惠金融“及时雨” “裕农通”达解心事

一身苗服、一口乡音,在台江县岗党略村“裕农通”党建联建普惠金融服务点,建行青年党员杨重坤熟练地为廖明兴老人办理完第三代社保卡及领取农户补助的业务。

“做梦也没想到,银行的‘窗口’能开到寨子里。过去走路去施洞镇上,我走路来回就是一两个小时,现在腿脚不利索了。再加上镇上说苗话的人也少了,去办事情也不方便。”

尽管乡村旅游的产业大道代替了过去泥泞的羊肠小道,但村民日常生活缴费仍要来回奔波、十分不便。建行“裕农通”服务点的设立,改变了这一状况,村上像廖明兴一样的老人们再也不用跋山涉水取农户补助了。

今年是第五个中国农民丰收节,也是“裕农通”下沉金融服务到岗党略村走过的第365天,从“铺点”到“铸圈”,“张富清党员服务驿站”的青年党员们再次来到村里调研,了解村里的需求。

原来,岗党略村是红色美丽村庄,为发展本村经济,助推乡村振兴,促进农户增收,联村党委积极引导群众发展产业,按照“小规模、大群体,小成本、大收入”的思路,积极引导村民以家庭为阵地、以庭院为载体,利用留守家中的“半边天”结合美丽乡村建设大力发展“庭院经济”。

乡情致富果满枝 美好生活跃指尖

“刚开始,我们也尝试引导家家户户都清理出‘庭院’,种上花卉、药材、蔬菜和食用菌,但是,农户的生产生活条件、生产经营能力、劳动就业能力都各不相同,很多地方拿不准、有疑惑,想请专家进行指导。”石主任说出了村民内心最真实也最迫切的诉求。

“张富清党员服务驿站”的青年党员们聚焦岗党略村的金融服务和本村产业痛点,在“‘金智惠民——乡村振兴’万民学子暑期下乡实践”期间精准捕捉到村里每家每户的“半边天”世代传承的苗绣技艺,将“苗乡学堂”服务的触角延伸共享到岗党略村,从集市时的“展架宣讲”“露天课堂”到农闲时“童心港湾”“文化礼堂”,“苗乡学堂”的非遗创新、裕农播报、金融服务、便捷乡村、农民夜话逐渐成为赋能“庭院经济”、浸润群众心田的主阵地。

“现在,我们的‘庭院’愈发绿荫葱葱、瓜果飘香、宾客满座,也让更多外来的朋友了解、爱上了我们的苗绣,欣赏并预订我们的绣品,妇女们创作苗绣技艺的热情更高了。”村民陈大哥说。

同心同行,躬身乡村。建行黔东南州分行持续深化产教融合、互联助农,联动凯里学院省级人文社科研究基地贵州苗绣文化保护与发展研究中心入寨出山共耕“乡情圈”,为当地定制乡村振兴系列培训课程,紧贴村民实际需求,依托“裕农通+苗乡学堂+产教融合”让金融活水和非遗文化灌溉、传播到更广阔的土壤中,通过普惠金融和资智双融的魅力守护苗乡群众的美好生活。