○ 黔东南州融媒体中心记者 李林果 王珺

“不能见到老物件,一旦看到总想收回来,不是为了生意和赚钱,而是想让子孙后代了解我们黔东南州的创建历史,知道先辈的生活工作奋斗痕迹。”一句淡然的话语,道出了一位民间收藏家的心声。

他叫张能平,凯里市教育局退休干部、40多年来一直从事老物件收藏。

张能平1956年出生在黎平县,父母都是南下建设黔东南的北方干部,从小听父辈说解放大西南的历史,看着父辈一砖一瓦建设黔东南,在张能平的心里,对这一段历史十分着迷,也对这片父辈挥洒汗水的土地充满了感情。

1976年,已经参加工作4年的张能平有了一些积蓄,州林汽东奔西跑的工作,让他走遍了黔东南每片土地,也让他接触了一些红军长征时期的老物件,自此开启了他长达44年的老物件收藏之旅。

“小时候听红军长征的故事,对这段红色历史就充满向往。工作后,走过越来越多红军走过的地方,见到许多红军用的老物件,我感觉这段历史就鲜活的在我面前,看着这些老物件就挪不开腿。”从红军赠给老百姓的棉袄,到红军赠给老百姓的银元、书籍,或是红军用过的水壶、烟斗,张能平就像勤劳的蚂蚁,搜寻着关于红军的一切,乐此不疲地往家搬。

随着经济社会的不断发展,进入80年代,苗乡侗寨的经济社会发展日新月异。张能平敏锐地发现,父辈一砖一瓦建设西南的印记正一点点消失在更新迭代的时代里。那段贯穿他成长,父辈筚路蓝缕建设黔东南的记忆也越来越模糊。

看着家家户户搬新家,把五十年代的结婚证,六十年代的医疗证,老地图、老照片、老公章,甚至军功章、纪念章……一件件从老屋清除,他心里万般不舍。

“别人不要,我要!”只要听说哪家在清理老物件,他就跑去守着,别人丢什么,他就捡什么。

随着藏品的不断增加,张能平爱收藏的名声在朋友同事之间传开来,谁发现什么好东西都会主动联系张能平,看他是否需要。

进入90年代,张能平的收藏,不再仅局限于红军相关的物品,而是扩大到了全面反映黔东南近现代历史文化变迁的物件和民俗文化相关文史资料。

说起收藏路上难忘的事,张能平最得意的是连夜远赴湖南,追回一批作废了的原中共炉山县委使用公章和资料。

“2003年的一天,我听朋友说,一批原中共炉山县委时期的公章被处理给收破烂的,运到湖南去了。我连夜开车赶到湖南,追回了这批资料,这是我第一次大规模地收黔东南历史相关的文史资料和实物。” 张能平回忆说。

从1976年到2023年,时光荏苒,张能平的收藏生涯已持续了44年,1万余张老照片及底片、3万余件各类文史资料及实物见证了他的收藏足迹。

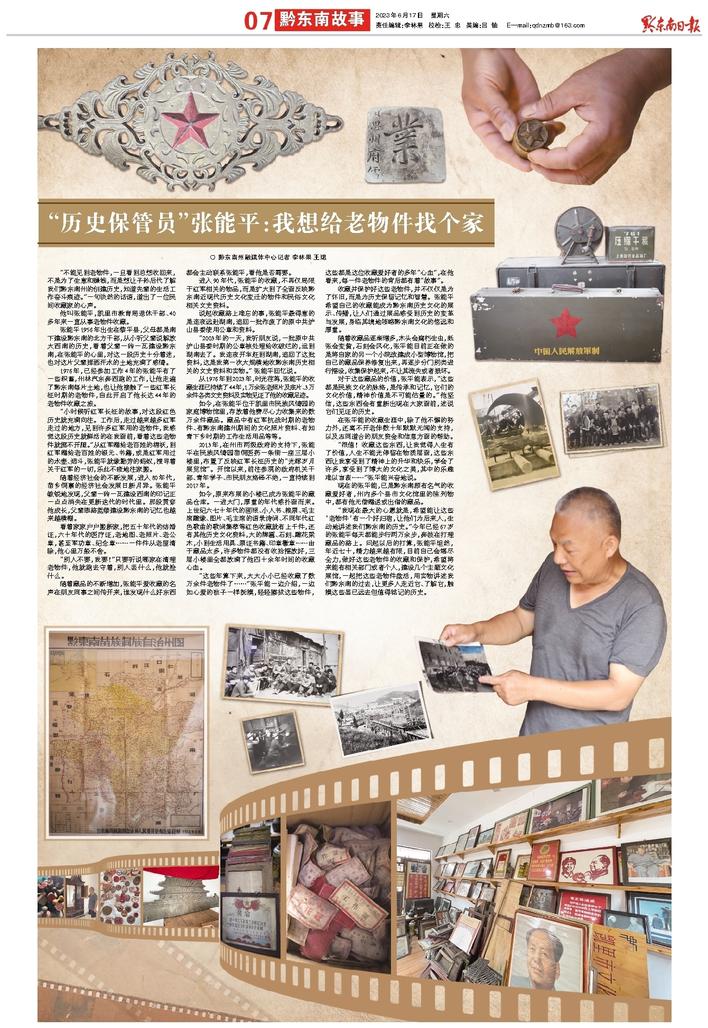

如今,在张能平位于凯里市民族风情园的家庭博物馆里,存放着他费尽心力收集来的数万余件藏品。藏品中有红军抗战时期的老物件、有黔东南建州期间的文化照片资料、有知青下乡时期的工作生活用品等等。

2013年,在州市两级政府的支持下,张能平在民族风情园苗侗医药一条街一座三层小楼里,布置了反映红军长征历史的“光辉岁月展览馆”。开馆以来,前往参观的政府机关干部、青年学子、市民朋友络绎不绝,一直持续到2017年。

如今,原来布展的小楼已成为张能平的藏品仓库。一进大门,厚重的年代感扑面而来。上世纪六七十年代的画报、小人书、粮票、毛主席雕像、图片、毛主席的语录诗词、不同年代红色歌曲的歌词集萃等红色收藏就有上千件,还有其他历史文化资料,大的牌匾、石刻、雕花梁木,小到生活用具、票证书籍、印章徽章……由于藏品太多,许多物件都没有收拾摆放好,三层小楼里全都放满了他四十余年时间的收藏心血。

“这些年算下来,大大小小已经收藏了数万余件老物件了……”张平能一边介绍,一边如心爱的孩子一样抚摸,轻轻擦拭这些物件,这些都是这位收藏爱好者的多年“心血”,在他看来,每一件老物件的背后都有着“故事”。

收藏并保护好这些老物件,并不仅仅是为了怀旧,而是为历史保留记忆和智慧。张能平希望自己的收藏能成为黔东南历史文化的展示、传播,让人们通过展品感受到历史的变革与发展,身临其境地领略黔东南文化的悠远和厚重。

随着收藏品逐渐增多,木头会腐朽生虫,纸张会变黄,石刻会风化,张平能目前正在做的是将自家的另一个小院改建成小型博物馆,把自己的藏品保养修复出来,再逐步分门别类进行摆设,收集保护起来,不让其流失或者损坏。

对于这些藏品的价值,张平能表示,“这些都是民族文化的脉络,是传承和记忆,它们的文化价值,精神价值是不可能估量的。”他坚信,这些东西会有重新出现在大家面前,述说它们见证的历史。

在张平能的收藏生涯中,除了他不懈的努力外,还离不开老伴数十年默默无闻的支持,以及志同道合的朋友资金和信息方面的帮助。

“很值!收藏这些东西,让我觉得人生有了价值,人生不能光停留在物质层面,这些东西让我享受到了精神上的升华和快乐,学会了许多,享受到了博大的文化之美,其中的乐趣难以言表……”张平能兴奋地说。

现在的张平能,已是黔东南颇有名气的收藏爱好者,州内多个县市文化馆里的陈列物中,都有他无偿赠送或出借的藏品。

“我现在最大的心愿就是,希望能让这些‘老物件’有一个好归宿,让他们为后来人,生动地讲述我们黔东南的历史。”今年已经67岁的张能平每天都能步行两万余步,奔波在打理藏品的路上。问起以后的打算,张能平坦然,年近七十,精力越来越有限,目前自己会竭尽全力,做好这些老物件的收藏和保护,希望将来能有相关部门或者个人,建设几个主题文化展馆,一起把这些老物件盘活,用实物讲述我们黔东南的过去,让更多人走近它、了解它,触摸这些虽已远去但值得铭记的历史。