○ 杨玉梅

“江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。” 这是汉乐府中的名诗,描写的是荷田鱼儿活跃嬉戏的喜人情景。在黔东南田间地头,这样诗意般的景象随处可见。

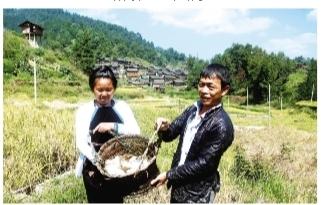

黔东南稻田养鱼历史悠久,据《黎平府志》,稻田养鱼在清道光二十五年(1845年)已有记载。黔东南是“百节之乡”,逢年过节,鱼是必有的菜肴,即便是鸡、鸭再多,也绝对不能没有鱼。广大农村都有自繁自育鲤鱼、进行稻田养鱼的习惯,喜欢投放本地鲤鱼品种,俗称“呆鲤”“金背鲤”,这些品种适应性强、觅食能力强,不跳不跑,且鱼肉细腻鲜甜。田里种水稻、水里养肥鱼,鲤鱼习惯稻田生长,喜食稻花,故名“稻花鱼”。稻花鱼养殖以绿色生态为主,肉质细腻、味道鲜美、营养丰富,是黔东南州酸汤鱼的主要食材,也因此走上中央电视台的舌尖上的中国。2011年6月,贵州从江稻鱼鸭复合系统以其丰富的生物多样性、独特的复合型农业生产模式、古朴的少数民族传统文化被联合国粮农组织列为全球重要农业文化遗产保护试点。2013年5月,贵州从江稻鱼鸭复合系统又入选第一批中国重要农业文化遗产保护试点。目前,剑河稻花鲤和从江田鱼已经取得农业部地理标识。

80年代前,四大家鱼的人工繁育技术还没有推广普及,稻田养鱼鱼种来源困难,加上稻田养鱼方式为平板式养殖,进行人放天养的养殖模式,单产和效益均较低。十一届三中全会以后,随着农村经济体制改革和农业生产结构的调整,调动了广大农民养鱼的积极性,推广“稻田鱼函式”“垄稻沟鱼式”“稻田厢沟式” “稻田生态养殖”“沟溜式”“稻田规范化养鱼”等技术,稻田养鱼在黔东南等传统养殖地区迅速恢复和发展。近年来,由于稻田综合种养技术的运用,建立稻田生态良性循环系统,极大地改善了农业环境,提升稻米和田鱼品质及品牌化经营水平,丰富了市民的“菜篮子”,充实了老百姓的“钱袋子”。

2015年,黔东南州提出了“6个100万”工程,依托100万亩稻(荷)鱼生态种养工程(沟溜式稻田养鱼技术)项目,立足于黔东南州悠久的稻田养鱼基础,坚持以种稻为主,种养结合,稳粮增效,建立多种形式的“稻鱼共生、荷鱼共生、稻鳅(虾、蟹等)共生和稻鱼鸭共生”等标准化立体种养模式,大幅度提高稻田综合效益。

2022年,全州稻渔综合种养殖面积达134.37万亩,产量4.43万吨。共投放鱼种0.85万吨,实现渔产值17.68亿元,产业带动农户13.1万户45.91万人。据测产数据估算,2022年全州稻渔综合种养平均水产品单产27.81公斤,比实施工程前2014年平均单产14.85公斤增长87.27%,实现了保粮、稳产、增效三重目标,提质增效效果明显。

主要做法及成效:

强化要素保障,抓统筹谋划。一是州级成立生态渔业领导小组,各县(市)成立稻渔综合种养工作领导小组,形成州县两级党委政府主要领导亲自抓,分管领导具体抓的良好工作机制。二是制定细化工作方案,州人民政府、州委农村工作领导小组办公室先后分别印发《黔东南州加快推进生态渔业高质量发展实施方案》《黔东南州 “6个 100万”提升工程稻渔综合种养三年行动实施方案(2023-2025 年)》,切实把稻渔综合种养产业作为“民心工程”“农民增收工程”抓实抓细。三是千方百计增加资金投入。优先安排乡村振兴、东西部协作等资金支持稻渔综合种养产业,整合财政涉农资金,充分发挥财政资金的引导作用,并积极争取国家、省相关部门在稻渔综合种养、水产苗种等方面项目资金支持。同时,坚持运用市场机制,鼓励全社会参与和支持发展生态渔业,促进投资主体多元化。

强化科技支撑,抓技术指导。省、州、县成立稻渔综合种养产业专家指导组和技术组,负责具体产业发展规划、方案的制定,研究解决产业发展的问题,开展产业科技创新等工作,同时对核心示范区的示范户及周边养殖户开展稻渔种养技术培训。

强化示范带动,抓试点建设。在重点稻田养殖区创办标准示范点,主推以低投入、中产出的沟溜式稻田工程为主,创新建设有沟坑增氧式、稻田辅助设施式、宽沟式等多种提质增效模式,带动全州产业发展。示范点水稻种植选择抗倒伏、高产、优质,且肥力强、抗病害、生长期适中的杂交优质水稻和本地香禾品种,如又香优龙丝、中浙优8号、华浙优210、锡得贡米等。推广机插、宽窄行、规范化栽插。

2022年,全州实施稻渔综合种养产业提升行动面积31.6万亩,投放0.66万吨鱼种,产出稻花鱼约2.35万吨,稻谷约18.74万吨,实现稻花鱼产值9.4亿元,稻谷产值4.5亿元。

强化主体培育,抓利益联结。引导生产企业、合作组织、专业协会与农民建立风险共担、利益共享的利益联结机制,深入探索多种渔业经济合作组织的有效运作模式,实现促农增收。全州现有稻渔综合种养企业21家,合作社320个,主要采取“政府引导+合作社+农户”“政府+公司+基地+产业运营商+农户+市场”“债权投资”还本分红、“公司+合作社+农户”“党支部+合作社+农户”等利益联结模式。

强化种苗体系建设,抓水产养殖“芯片”。我州加大苗种繁育场设施设备改造提升,仅2022年,州级财政资金共安排43万元用于支持水产地方品种的保护和利用。全州现有规模鱼种繁育场66个,养殖水域面积3930亩,全州生产鱼种量达8300多吨,水产苗种自给率70%以上,基本实现稻田养鱼“就近繁殖、就近培育、就近放养”方式,有效提高鱼种成活率和高产养殖效果。

强化稻花鱼品牌建设,抓市场产销衔接。依托“苗侗山珍”区域公共品牌影响力,全州注册有锦屏腌鱼、禾蔸鲤、台江县跑稻渔、台江县禾花鲤鱼、云上丹寨稻花田鱼等12个企业商标。各县(市)分别制作了稻渔综合种养宣传片,通过媒体宣传、微视频、抖音等宣传手段,加大黔东南州稻花鱼宣传力度。进一步加强产销衔接引导,通过“政府主导+ 龙头企业+合作社+农户”组织模式,企业负责提供苗种及回收商品鱼,如广东生生农业集团、民投集团和年年余渔业公司负责以市场价回收商品稻花鱼,充分调动农户养鱼积极性。台江县创建以“鱼加工”为主导的农产品加工及预制菜产业园,研究开发稻田鱼的系列腌鱼、干鱼、酸汤鱼预制菜等多种水产品加工,多渠道打开稻田鱼销售渠道。

2023年,州委、州政府高度重视,将稻渔综合种养作为农业新的经济增长点和增加农民收入切入点,融入农业产业“6个100万”提升工程中统筹谋划发展。“6个100万”全州稻渔综合种养提升工程计划推广面积 60 万亩,其中标准示范面积 10 万亩。建立7个省级示范点,每个县(市)一个以上州级示范点42个,县乡级示范点234个,设计打造台江排扎——凯里南皋、从江往洞——榕江车江坝、黎平高屯——锦屏敦寨等3条以上产业条件好、公路沿线连线的稻渔综合种养示范产业带,以点带面,推进全州稻渔综合种养产业发展。预计稻渔综合种养提升行动可实现总产值22亿元,户均增收1400元以上。

(本版图片由黔东南州水产站提供)