□ 李茂奎

一日,临近2022年年终,刘燕成君通过快递邮寄了一本《擎天大地》给我,我手不释卷,夙夜拜读,如同悠闲地在凤城老东门遇到了乡友,坐侃了一次大山,神清气爽,酣畅淋漓。

虽然同为天柱县竹林镇人,但我与刘燕成素未谋面,一个是所住村寨隔的远,一个是我们年龄隔的远。我离开文学现场多年,燕成是后起之秀,在一些报刊上见到过名字,在贵州省作协举行的2022年“作家进行时”征文活动中,燕成的散文获奖,我的诗歌获奖,这是我俩名字靠得最近的一次。后来,竹林镇举办捐资助学活动,燕成亲临现场,我因俗务缠身不能前行,就此错过。我想,燕成对我也不熟悉,以至于寄书给我时,只写了单位名称,没有写详细地址。《擎天大地》还有四位女作者,都是我不认识的。

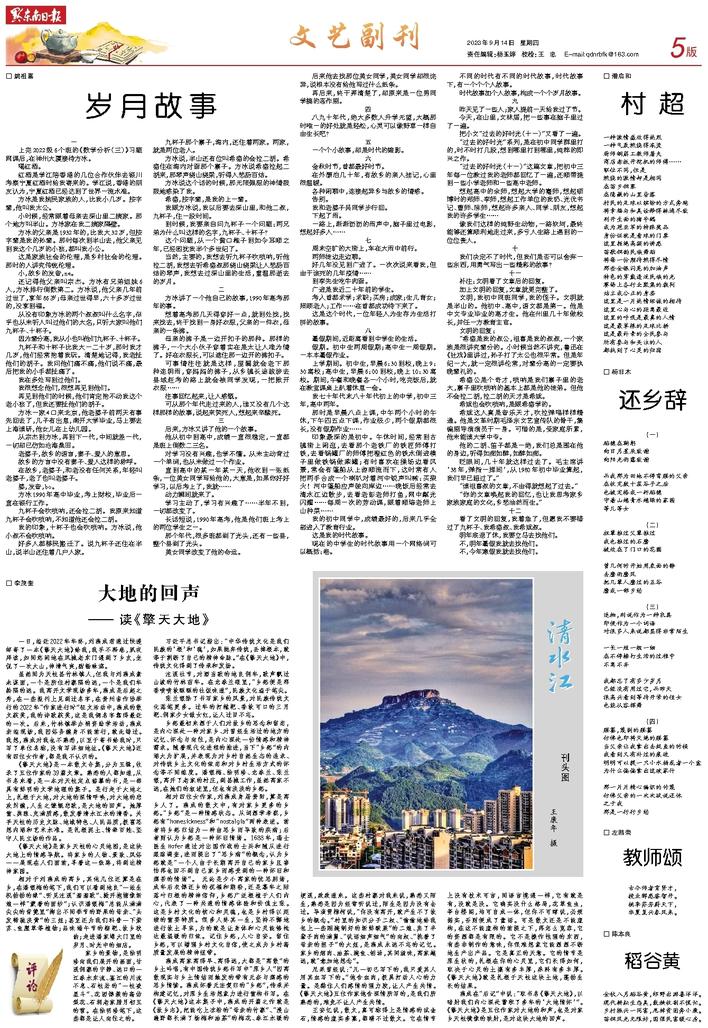

《擎天大地》是一本散文合集,分为五辑,收录了五位作家的39篇文章。熟悉的人都知道,从书名来看,是一本对天柱定点描摹的书,是一部具有鲜明的文学地理的集子。是行走于大地之上,扎根于大地,对大地的深情呼唤,对大地的悲欢纠缠,人生之慷慨悲歌,是大地的回声。她厚重、典雅、充满质感,散发着清水江水的清香。关乎天柱的历史文脉、地域特色、人民品质,极富思想内涵和艺术水准。是扎根泥土、情牵百姓、坚守人民立场的作品。

《擎天大地》是家乡天柱的心灵地图,是这块大地上的情感导航。将家乡的人物、景致、风俗一一展现在人们面前,寻着这一线路,将到达精神家园。

相对于刘燕成的离乡,其他几位还算是在乡,在潘银梅的笔下,我们可以看到地良“一派生机勃勃的绿”、听见注溪“溜溜歌”、掀开抱塘像新娘一样“蒙着的面纱”;认识潘银梅“总能从满满尖尖的背篼里”掏出不同季节的野果的母亲、“头发稀疏淡黄”的三姐;甚至还为我们科普一下紫苏、鱼腥草等植物;品味端午节的粽粑、故乡秋韵;走进潘家塆大门里的岁月、时光中的细店。

家乡的景物,是徐明珍向我们展开的画面,甘溪侗寨的宁静、远口的一江春水东流、鉴江的川流不息、石柱岩的“一柱凌星斗”、花团锦簇的高佑梨花、石洞老家腊月初五的雪。在徐明珍笔下,这些都是让人向往之的。

习近平总书记指出:“中华传统文化是我们民族的‘根’和‘魂’,如果抛弃传统,丢掉根本,就等于割断了自己的精神命脉。”在《擎天大地》中,传统文化得到了传承和发扬。

注溪社节,对酒当歌的地良侗年,歌声飘过山坡的竹林苗年。在龙春兰眼里,“乡愁便是那香喷喷软酥酥的社饭味道”,民族文化溢于笔尖。

张兰银除了书写家乡的风景,对民族传统文化落笔更多。过年的打糍粑、香软可口的三月粑、侗家少女做女红,让人过目不忘。

乡愁最初来源于人们对故乡的思念和留恋,是内心深处一种对家乡、对曾经生活过的地方的记忆、怀念与向往,是内心深处一份情感和精神需求。随着现代化进程的推进,当下“乡愁”的内涵大为扩展,并表现为对乡村自然生态的追求、对传统乡土文化的依恋和对乡村生活方式的怀念等不同维度。潘银梅、徐明珍、龙春兰、张兰银,离开了老家的村庄,到县城工作,虽然离家不远,在她们的叙述里,但也有淡淡的乡愁。

相对四位女作家,刘燕成身居贵阳,算是离乡人了。燕成的散文中,有对家乡更多的乡愁。“乡愁”是一种情感状态。从词源学考察,乡愁有“homesickness”和“nostalgia”两种表述。前者将乡愁归结为一种由思乡而导致的疾病;后者则认为乡愁是一种怀旧情绪。1688年,瑞士医生Hofer通过对出国作战的士兵和随从进行跟踪调查,进而提出了“思乡病”的概念,认为乡愁就是“一个人由于长期离开自己的家乡且害怕再也回不到自己家乡而感受到的一种怀旧和痛苦的情绪”。 无论是少小离家的忧思别绪,成年后衣锦还乡的祝福和期盼,还是暮年之际落叶归根的精神信仰,乡愁广泛根植于人们内心,代表了一种共通的情感体验和价值主张。这是乡村文化的核心和灵魂,也是乡村得以延续的重要特质。很多人终其一生,坚持不懈地进行故土寻宗,为的就是让身体和心灵能够抵达最温暖的归依。记住乡愁,人心自安。留住乡愁,可以增强乡村文化自信,使之成为乡村高质量发展的精神纽带。

燕成离家离得早、离得远,大都是“离散”的乡土吟唱,有中国传统乡愁书写中“原乡人”因离散现实与乡土情结而触发的带有无奈与痛感的思乡情愫。燕成怀着无法复归的“乡愁”,传承并构建记忆,对原乡生活想象力进行重构书写。在《擎天大地》这本集子中,燕成的开篇之作就是《故乡志》,把能吃上凉粉的“母亲的竹寨”、“漫山遍野都长满了杨梅和油茶”的梅花、春江水暖的埂溪,款款道来。这些村寨对我来说,熟悉又陌生,熟悉是因为经常听说过,陌生是因为没有去过。导演贾樟柯说,“你没有离开,就产生不了故乡的概念。”村里的知识分子二叔、“偷偷地给我包上一些刚腌制好的新鲜酸菜”的二娘、卖了半辈子肉的满舅、“说话细声细气”的向叔、“挑着了母亲的担子”的大姐,是燕成永远不忘的记忆。家乡的烟肉、油茶、腌鱼、刨汤,其间滋味,离家越远,就“愈加地想念”。

尼采曾经说:“凡一切已写下的,我只爱其人用其血写下的。”饱含血肉,极具打动人心的力量。是黏住人们感情的强力胶,让人产生共情。《擎天大地》五位作家饱含深情所写的,是我们所熟悉的,难免不让人产生共情。

王安忆说,散文,真可称得上是情感的试金石,情感的虚实多寡,都瞒不过散文。它在情节上没有技术可言,同语言境遇一样,它有就是有,没就是没。它确实没什么格局,花草鱼虫,亭台楼阁,均可自成一体,但你不可瞎说,必须据实,否则便成了童话。可是散文还是不能虚构,在这不能虚构的前提之下,再怎么宽容,它的资源都是有限的。它不是操作性强的东西,有些非制作的意味,你很难想象它能源源不断地生产出产品。它是真正的天意。它的情节是原生状的,扎根在你的心灵里,它们长得如何,取决于心灵的土壤有多丰厚,养料有多丰厚。《擎天大地》就是扎根于天柱这块土地,蓬勃生长的结果。

燕成在“后记”中说:“取书名《擎天大地》,以暗射我们内心深处蓄积了多年的‘大地情怀’”。《擎天大地》是五位作家对大地的和声,也是对家乡天柱镜像的映射,是对这块大地的回声。