○ 文/陶钟麟 图/姚宁

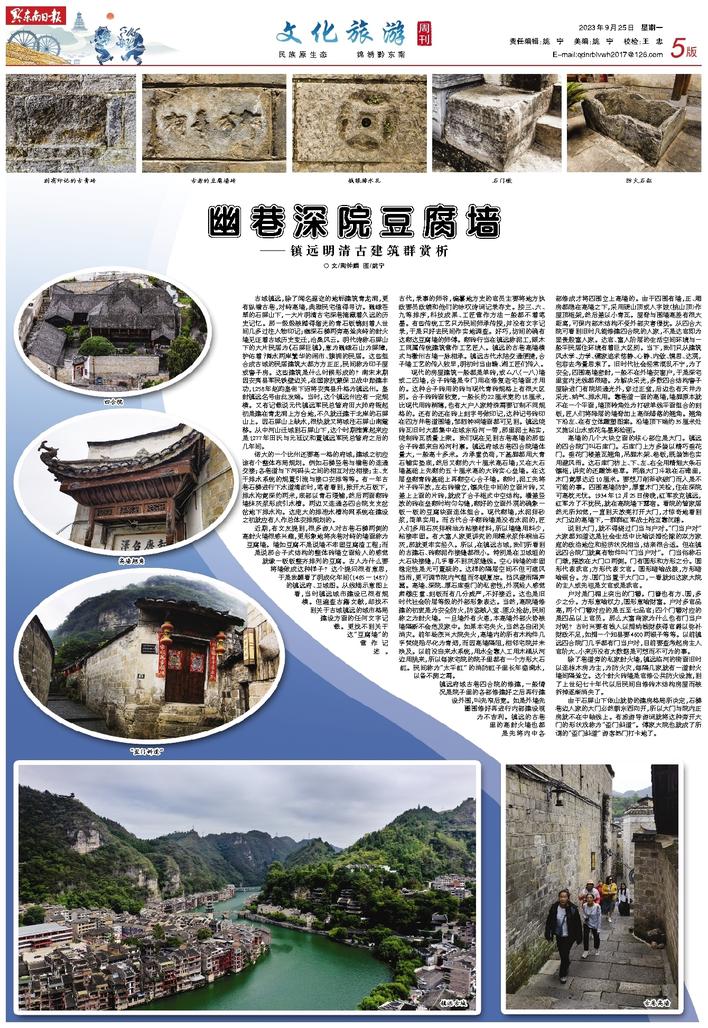

古城镇远,除了闻名遐迩的地标建筑青龙洞,更有纵横古巷,对峙高墙,典雅民宅值得寻访。巍峨苍翠的石屏山下,一大片明清古宅深巷掩藏着久远的历史记忆。那一级级被踏得溜光的青石板镌刻着人世间几多过往人物印记;幽深石梯两旁高耸夹峙的封火墙见证着古城历史变迁,沧桑风云。明代诗称石屏山下的大片民居为《石屏巨镇》,意为巍峨石山为屏障,护佑着氵舞 水两岸繁华的闹市、簇拥的民居。这些组合成古城的民居建筑大都方方正正,民间称为印子屋或窨子房。这些建筑是什么时候形成的?南宋末期因安夷县军民铁壁边关,在国家抗蒙保卫战中勋建丰功,1258年赵盷皇帝下诏将安夷县升格为镇远州。皇封镇远名号由此发端。当时,这个镇远州应有一定规模。又有记载说元代镇远军民总管府田大帅府衙起初是建在青龙洞上方台地,不久就迁建于北岸的石屏山上。因石屏山上缺水,很快就又将城往石屏山南麓移。从中河山迁城到石屏山下,这个时期推算起来应是1277年田氏与元廷议和置镇远军民总管府之后的几年间。

偌大的一个比州还要高一格的府城,建城之初应该有个整体布局规划。例如石梯竖巷与横巷的连通交接;各巷道与下河码头之间的相互对应相接;主、支干排水系统的规置引流与接口安排等等。有一年古巷石梯进行下水道清淤时,笔者看到,掀开大石板下,排水沟竟深约两米,底部以青石墁铺,然后两面砌砖墙抹灰浆形成引水槽。两边又连通各四合院支支岔岔地下排水沟。这庞大的排泄水槽沟网系统在建设之初就应有人作总体安排规划的。

近期,有文友提到,很多游人对古巷石梯两侧的高封火墙很感兴趣,更形象地将夹巷对峙的墙面称为豆腐墙。墙如豆腐不是说墙不牢固豆腐渣工程;而是说那合子式结构的整体砖墙立面给人的感觉就像一板板整齐排列的豆腐。古人为什么要将墙做成这种样子?这个提问很有意思,于是我翻看了明成化年间(1465一1487)的镇远府、卫城图。从线描示意图上看,当时镇远城市建设已很有规模。但遍查古籍文献,却找不到关于古城镇远的城市格局建设方面的任何文字记载。更找不到关于这“豆腐墙”的营作记述。古代,录事的师爷,编纂地方史的官员主要将地方执政要员政绩和他们的咏叹诗词记录存史。按三、六、九等排序,科技成果、工匠营作方法一般都不着笔墨。有些传统工艺只为民间师承传授,并没有文字记录,于是只好去民间作实地调查。好巧,坊间的确有这砌这豆腐墙的师傅。砌砖行当在镇远称泥工,跟木工同属传统建筑营作工艺匠人。镇远的古巷高墙模式与徽州古墙一脉相承。镇远古代水陆交通便捷,合子墙工艺的传入较早,明初时当由赣、湘工匠们传入。

现代的房屋建筑一般都是单砖,或厶八(一八)墙或二四墙,合子砖墙是专门用在修复老宅墙面才用的。这种合子砖用的砖与现代青砖规格上有很大区别。合子砖砖面较宽,一般长约22厘米宽约18厘米,比现代用砖稍簿,也有大户人家特殊需要订制不同规格的。还有的还在砖上刻字号做印记,这种记号砖印在四方井巷道围墙,邹泗钟祠墙面都可见到。镇远烧砖瓦旧时大都集中在城东沿河一带,那里泥土粘实,烧制砖瓦质量上乘。我们现在见到古巷高墙的那些合子砖都来自沿河村寨。镇远府城古巷四合院墙体量大,一般高十多米。为承重负荷,下基脚都用大青石铺实垫底,然后又砌约六十厘米高石墙;又在大石墙基础上先砌约五十厘米高的大砖实心垒墙。在这层垒砌青砖基础上再砌空心合子墙。砌时,泥工先将片子砖平放,左右砖横立,镶夹住中间的立面片砖,又盖上上面的片砖,就成了合子框式中空结构。橫盖竖放的砖在垒砌时均匀勾缝,砌好的立面外观的确象一板一板的豆腐块面连体组合。现代砌墙,水泥拌砂浆,简单实用。而古代合子砌砖墙是没有水泥的,匠人们多用石灰拌桐油为粘接材料,所以墙缝用料少,粘接牢固。有大富人家更讲究的用糯米浆伴桐油石灰,那就更牢实经久。所以,在镇远古城,我们所看到的古建石、砖砌泥作接缝都很小。特别是在卫城垣的大石块接缝,几乎看不到灰浆缝线。空心砖墙的牢固稳定性是无可置疑的。这样的隔层空间不但可遮风挡雨,更可调节院内气温而冬暖夏凉。挡风避雨隔声嚣。高墙、深院、厚石库垂门的私密性,外观给人感觉肃穆庄重、刻板而有几分威严,不好接近。这也是旧时代社会阶层等级的外部形象表达。当然,高院墙修建的初衷是为安全防火,防盗贼入室、匪众抢劫,民间称之为封火墙。一旦墙外有火患,本高墙外部火势被墙隔断不会危及家中。如果本宅失火,当然各自闭关消灾。前年杨茂兴大院失火,高墙内的所有木构件几乎焚烧殆尽化为青烟,而因高墙隔阻,相邻宅院并未殃及。以前没自来水系统,用水全靠人工用木桶从河边用挑来,所以每家宅院的院子里都有一个方形大石缸。民间称为“太平缸” 的消防缸子里长年盛满水,以备不测之需。

镇远府城古巷四合院的修建,一般情况是院子里的各部修建好之后再行建设外围,叫先窄后宽。如是外墙先圈围修好再进行内部建设视为不吉利。镇远的古巷里的高封火墙也都是先将内中各部修成才将四围立上高墙的。由于四围有墙,正、厢房都隐在高墙之下,采用硬山顶或人字坡﹙挑山顶﹚作屋顶框架,然后盖以小青瓦。屋脊与围墙高差有很大距离,可保内部木结构不受外部灾害侵扰。从四合大院可看到旧时凡能修建四合院的人家,不是达官即为显贵殷富人家。达官、富人阶层的生活空间环境与一般平民居住环境有着巨大区别。当下,我们只从建筑风水学、力学、儒家追求悠静、心静、内敛、慎思、达观,包容去考量思索了。旧时代社会经常混乱不宁,为了安全,四围高墙密封,一般不在外墙安窗户,于是深宅里室内光线都很暗。为解决采光,多数四合结构窨子屋除进门有院坝通光外,穿过正堂,后边也有天井为采光、纳气、排水用。靠巷道一面的高墙,墙脚原本就不在一个平面,墙顶转角处为打破单线平面组合的刻板,匠人们将降层的墙脊加上高低错落的翘角。翘角下沿左、在有立体雕塑图案。沿墙顶下端约35厘米处又施以山水或花鸟墨彩绘画。

高墙的几个大块立面的核心部位是大门。镇远的四合院门叫石库门。石库门上方多装以精巧垂花门。垂花门楼盖瓦翘角,吊脚木架、卷板,既装饰也实用避风雨。这石库门枋上、下、左、右全用精细大条石镶框,讲究的还雕饰卷草。两扇大门斗栽在石碓里,木门竟厚达近10厘米。要想刀削斧砍破门而入是不可能的事。四围高墙防护,厚重木门关栓,住在深院可高枕无忧。1934年12月25日傍晩,红军攻克镇远,红军为了不扰民,就在高院墙下露宿。看院的管家居然无所知觉,一直到天放亮打开大门,才惊奇地看到大门边的高墙下,一群群红军战士枪互靠沉睡。

说到大门,就不得绕过门当与户对。“门当户对” 大家都知道这是社会生活中比喻谈婚论嫁的双方家庭的政治地位和经济状况相当,结亲很合适。但在镇远四合院门就真有物件叫“门当户对”。 门当俗称石门墩,摆放在大门口两侧。门有圆形和方形之分。圆形代表武官;方形代表文官。圆形暗喻战鼓,方形暗喻砚台。方、圆门当置于大门口,一看就知这家大院的主人或先祖是文官或是武官。

户对是门楣上突出的门簪。门簮也有方、圆,多少之分。方形意喻权力,圆形意喻财富。户对多官品高,两个门簪对应的是五至七品官;四个门簪对应的是四品以上官员。那么大富商家为什么也有门当户对呢?古时兴要有钱人以捐纳钱财获得官爵以弥补财政不足,如捐一个知县要4600两银子等等。以前镇远四合院门几乎都有门当户对,目前要查考起房主人官阶大、小来历没有大数据是可想而不可为的事。

除了巷道旁的私家封火墙,镇远临河的街面旧时以连栋木房为主,为防火灾,每隔几家就有一道封火墙间隔耸立。这个封火砖墙是官修公共防火设施,到了上世纪七十年代以后民间自修砖木结构房屋而被拆掉逐渐消失了。

由于石屏山下依山就势的建房格局所决定,石梯巷边人家的大门必然朝东西向开,所以大门与院内正房就不在中轴线上。有旅游导游词就将这种旁开大门的形状戏称为“歪门斜道”。傅家大院也就成了所谓的“歪门斜道” 游客热门打卡地了。