○ 通讯员 杨云 罗慧 周文政 石远定 夏群富 摄影报道

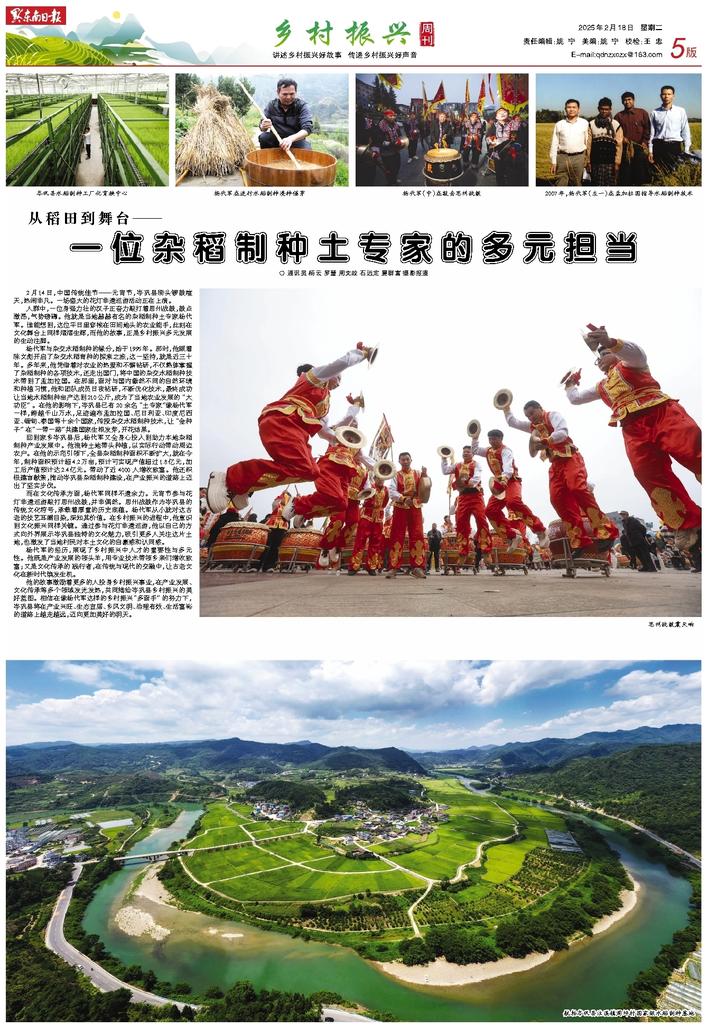

2月14日,中国传统佳节——元宵节,岑巩县街头锣鼓喧天,热闹非凡。一场盛大的花灯非遗巡游活动正在上演。

人群中,一位身强力壮的汉子正奋力敲打着思州战鼓,鼓点激昂,气势磅礴。他就是当地赫赫有名的杂稻制种土专家杨代军。谁能想到,这位平日里穿梭在田间地头的农业能手,此刻在文化舞台上同样熠熠生辉,而他的故事,正是乡村振兴多元发展的生动注脚。

杨代军与杂交水稻制种的缘分,始于1995年。那时,他跟着陈文彪开启了杂交水稻育种的探索之旅,这一坚持,就是近三十年。多年来,他凭借着对农业的热爱和不懈钻研,不仅熟练掌握了杂稻制种的各项技术,还走出国门,将中国的杂交水稻制种技术带到了孟加拉国。在那里,面对与国内截然不同的自然环境和种植习惯,他和团队成员日夜钻研,不断优化技术,最终成功让当地水稻制种亩产达到210公斤,成为了当地农业发展的 “大功臣” 。在他的影响下,岑巩县已有 20 余名 “土专家”像杨代军一样,跨越千山万水,足迹遍布孟加拉国、尼日利亚、印度尼西亚、缅甸、泰国等十余个国家,传授杂交水稻制种技术,让 “金种子” 在“一带一路”共建国家生根发芽,开花结果。

回到家乡岑巩县后,杨代军又全身心投入到助力本地杂稻制种产业发展中。他流转土地带头种植,以实际行动带动周边农户。在他的示范引领下,全县杂稻制种面积不断扩大,就在今年,制种面积预计超4.2万亩,预计可实现产值超过1.8亿元,加工后产值预计达2.4亿元。带动了近 4000 人增收致富。他还积极建言献策,推动岑巩县杂稻制种建设,在产业振兴的道路上迈出了坚实步伐。

而在文化传承方面,杨代军同样不遗余力。元宵节参与花灯非遗巡游敲打思州战鼓,并非偶然。思州战鼓作为岑巩县的传统文化符号,承载着厚重的历史底蕴。杨代军从小就对这古老的技艺耳濡目染,深知其价值。在乡村振兴的进程中,他意识到文化振兴同样关键。通过参与花灯非遗巡游,他以自己的方式向外界展示岑巩县独特的文化魅力,吸引更多人关注这片土地,也激发了当地村民对本土文化的自豪感和认同感。

杨代军的经历,展现了乡村振兴中人才的重要性与多元性。他既是产业发展的领头羊,用专业技术带领乡亲们增收致富;又是文化传承的 践行者,在传统与现代的交融中,让古老文化在新时代焕发生机。

他的故事激励着更多的人投身乡村振兴事业,在产业发展、文化传承等多个领域发光发热,共同描绘岑巩县乡村振兴的美好蓝图。相信在像杨代军这样的乡村振兴“多面手” 的努力下,岑巩县将在产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的道路上越走越远,迈向更加美好的明天。