本报讯 (记者 聂蕾 杨育森) 6月15日,以“融入现代生活——非遗正青春”为主题的2025年黔东南民族文化生态保护区“文化和自然遗产日”活动在凯里市苗侗民族风情园举行。本次活动通过文博展览、非遗技艺体验、民族服饰展示等多元形式,全方位呈现黔东南非遗的时代魅力,推动非遗走向更广阔的舞台。

作为本次活动的核心板块,黔东南州民族博物馆精心策划了一系列文博主题活动,吸引众多市民和游客参与其中。在凯里市民族风情园电影长廊,《银装霓裳——黔东南少数民族服饰图片展》《黔东南州非物质文化遗产代表性项目图片展》两大流动展览同步开展,多幅高清图片系统呈现了苗族银饰、侗族刺绣等非遗项目的工艺细节与文化内涵,展现了黔东南各民族服饰的绚丽多彩与深厚底蕴。同时,配合播放《岁月显华章 非遗正青春》馆藏文物视频,观众得以透过影像直观感受文物的历史脉络与文化价值,实现“静态展览+动态影像”的沉浸式体验。此外,博物馆还通过发放《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国非物质文化遗产法》等宣传资料,普及非物质文化遗产保护知识,增强公众参与非遗保护的意识。

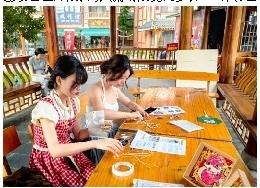

活动现场,“夏日竹韵”非遗技艺体验区人气高涨。参与者通过扫码答题获取非遗竹编技艺体验机会,可亲手制作竹艺小物,沉浸式感受传统技艺的匠心独运。“我今天花了快一个小时,做了一个小小的竹编冰箱贴,之前在‘绣里淘’非遗集市看到时就觉得很漂亮,没想到它看起来简单,背后的制作过程却这么难,是很有魅力的非遗技艺。”来自广州的游客吴凯诗一边展示着自己的作品,一边开心地说。

“这些非遗项目、民族服饰等文化从群众中来,彰显着群众智慧,我们想把它们再次回馈到群众当中去,所以策划了流动展览、非遗体验等一系列活动,让我们的文物不再只是在馆里陈列,而是走到观众的面前,进一步拉近非遗、文物与大众的距离。” 黔东南州民族博物馆宣教部副主任陈启静介绍,本次文博活动突破地域限制,还延伸至毕节和广西南宁,形成三地联动格局。6月14日,参与毕节市七星关区同心城市公园广场举办的“讲述文物背后的故事”主题活动,通过专家解说让文物“开口说话”;同日,与南宁市图书馆一同主办“民族团结·桂黔多彩民族文化嘉年华”民族服饰推介活动,以服饰为媒介,展现了桂黔两地文化的交融与共生。

15日晚的非遗T台盛典则将此次活动推向高潮。在贵州“村T”的舞台上,20位国家级至市级非遗传承人身着民族服饰携非遗道具亮相;《侗歌声声唱给党》《巨洞琵琶歌》《反排木鼓舞》等节目,展现了黔东南非遗的活力与创新;国家级非遗传承人现场展示银饰制作技艺,与《苗族古歌》表演相映成趣;“村T女孩”带来的非遗服饰秀《千年霓裳》,则让传统服饰焕发现代时尚光彩。

“当苗侗银饰成为时尚单品,当古歌旋律融入流行音乐,非遗正以青春姿态对话现代生活。”贵州“村T”团队导演高长江表示,本次活动通过“文博展览筑基、体验活动引流、‘村T’品牌赋能”的模式,构建了“观赏—体验—传播”的非遗活化闭环,实现了“让文物说话、让非遗出圈”的目标。

本次活动不仅是对非遗保护成果的集中展示,更是一次传统文化与现代生活的深度对话。从博物馆的展柜到“村T”的舞台,从凯里的苗寨到南宁的图书馆,千年非遗正以“可感知、可参与、可消费” 的方式,在现代生活中找到新的文化坐标,为铸牢中华民族共同体意识注入鲜活的文化力量。